एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल)

एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो सफेद रक्त कोशिकाओं में होता है। सफेद रक्त कोशिकाएँ, अस्थि-मज्जा (बोन मैरो) और रक्तप्रवाह (ब्लड स्ट्रीम) में मौजूद कोशिकाएँ होती हैं जो लोगों को संक्रमण से बचाती हैं और शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएँ कई भिन्न प्रकार की कोशिकाओं नामतः न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल और मोनोसाइट से बनी होती हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका का आगे परिपक्वता के विभिन्न चरण होते हैं और उन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाता है। आरंभिक लिम्फोसाइट को लिम्फोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, और यह कैंसर तब होता है जब लिम्फोब्लास्ट का अत्यधिक मात्रा में अनियंत्रित उत्पादन होता है।

एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया मुख्य रूप से 1-4 साल के बच्चों में होने वाला कैंसर है, लेकिन इसे बड़े बच्चों और युवा उम्र के वयस्क मरीजों में भी देखा जाता है।

जहाँ क्रॉनिक ल्यूकेमिया के विकास की गति धीमी होती है, वहीं एक मरीज में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का विकास कुछ दिनों या हफ्तों में देखा जाता है।

सभी रक्त कोशिकाएँ अस्थि मज्जा (बोन मैरो) में बनती हैं, जो हड्डी के केंद्र में सॉफ्ट स्पंजी एरिया होता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की कोशिकाएँ मज्जा (मैरो) में बढ़ती हैं, और रक्तप्रवाह (ब्लड स्ट्रीम) और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि लिम्फ नोड, यकृत (लीवर), प्लीहा (स्प्लीन), तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) और वृषण (टेस्टेस) में फैल जाती हैं। जब कैंसर बढ़कर अस्थि मज्जा (बोन मैरो) की अधिकांश जगह पर कब्जा कर लेता है, तब यह शरीर में अन्य रक्त कोशिकाओं जैसे कि अन्य सफेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिकाओं आदि के उत्पादन को रोक देता है। इससे कैंसर से पैदा होने वाले लक्षण सामने आ जाते हैं।

एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया के विकास से जुड़े जोखिम कारक नीचे दिए गए हैं।

आनुवांशिक (जेनेटिक) स्थितियां

निम्नलिखित आनुवंशिक स्थितियों वाले लोगों में ल्यूकेमिया विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।

- डाउन्स सिंड्रोम

- ली-फ्रामेनी सिंड्रोम

- ब्लूम सिंड्रोम

- एटैक्सिया तेलंगियाक्टेसिया

- न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1

विकिरण (रेडिएशन)

अतीत में विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में आने वाले लोगों में एक्यूट ल्यूकेमिया विकसित होने का जोखिम होता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की तुलना में एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया होने का जोखिम अधिक है। अन्य कैंसर या रोग के लिए पूर्व में हुई रेडियोथेरपी से भी ल्यूकेमिया विकसित होने का जोखिम होता है।

पूर्व में कीमोथेरपी

जिन बच्चों में पहले कोई कीमोथेरपी हुई है, उनमें उपचार के कुछ साल बाद ल्यूकेमिया का जोखिम बढ़ जाता है। यह जोखिम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की तुलना में एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया के लिए अधिक है।

ल्यूकेमिया से ग्रस्त बच्चों के सहोदर (सिबलिंग)

जिन बच्चों के किसी भाई या बहन को ल्यूकेमिया रहा है, उनमें इस रोग के होने का जोखिम ऐसे बच्चे की तुलना में अधिक होता है जिनका ऐसा कोई इतिहास नहीं है।

अन्य

कुछ कीटनाशकों, सिगरेट का धुआँ या शराब से संपर्क भी बचपन में होने वाले ल्यूकेमिया के लिए एक जोखिम कारक है। यह संपर्क (एक्सपोजर) बच्चे को या गर्भवती माँ को हो सकता है।

एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) को मोटे तौर पर तीन मुख्य उप-प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वे निम्नलिखित हैं

- बी सेल एएलएल

- टी सेल एएलएल

फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव एएलएल

इन सबमें बी सेल एएलएल सबसे सामान्य है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव एएलएल, बी सेल एएलएल का ही एक प्रकार है जो वयस्कों में ज्यादा सामान्य है और बच्चों में कम पाया जाता है।

एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) के चरण

शरीर में मौजूद रोग के परिमाण और उपचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर मरीज में मौजूद एएलएल को विभिन्न चरणों में रखा जा सकता है। इन्हें संक्षेप में नीचे बताया जा रहा है।

अनुपचारित रोग

यह डायग्नोसिस के समय रोग का वह चरण है जिसमें अब तक इलाज शुरू नहीं हुआ है। इस चरण में, ब्लड काउंट जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएँ, प्लेटलेट और सामान्य सफेद रक्त कोशिकाएँ संख्या में या सामान्य से कम हो सकती हैं। एएलएल का निर्माण करने वाली ब्लास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और ये 25% से अधिक अस्थि मज्जा (बोन मैरो) कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, ब्लास्ट कोशिकाएँ मज्जा (मैरो) में स्थित नॉर्मल लिम्फोसाइट का प्रारंभिक रूप होती हैं और ये एएलएल में कैंसर कोशिकाएँ होती हैं।

रोग में कमी

जब मरीज उपचार कराता है तो उसके रोग में कमी दिखाई देती है। रोग में यह कमी पूरी या आंशिक हो सकती है।

रोग में पूरी तरह कमी तब होती है जब अस्थि मज्जा में ब्लास्ट कोशिकाएँ 5% से कम होती हैं। उपचार के बाद अस्थि मज्जा की जाँच करने पर इसका पता लगता है। अन्य कोशिकाओं का ब्लड सेल काउंट सामान्य होता है, और मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) के अन्य हिस्सों में कोई बीमारी नहीं है। लंबर पंचर और स्पाइनल फ़्लूइड की सैंपलिंग (सीएसएफ़) द्वारा इसका आकलन किया जाता है।

रोग में आंशिक कमी तब देखी जाती है जब अस्थि मज्जा में 25% से भी कम ब्लास्ट कोशिकाएँ होती हैं।

मिनिमल रेसिड्युअल डिज़ीज़ (एमआरडी)

यदि उपचार पूरा होने के बाद अस्थि मज्जा की जाँच में रोग (ब्लास्ट सेल) का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन पीसीआर या फ़्लो साइटोमेट्री जैसे अधिक संवेदनशील परीक्षणों में ब्लास्ट कोशिकाएँ देखी जाती हैं तो इसका मतलब मरीज को एमआरडी है।

रोग का दोहराव या पलटाव

यह चरण तब होता है जब मरीज में पहले रोग में कमी देखी गई थी, लेकिन अब अस्थि मज्जा में ब्लास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़कर 5% से ज्यादा हो गई है।

रिफ्रैक्टरी डिज़ीज़

यह तब होता है जब उपचार के बाद भी ल्यूकेमिया में कमी नहीं देखी जाती है, जिसका तात्पर्य है कि दिए गए उपचार ने अपेक्षानुरूप काम नहीं किया है।

अस्थि मज्जा (बोन मैरो), लिम्फ नोड, यकृत (लीवर), मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और प्लीहा (स्प्लीन) पर एएलएल के प्रभाव के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण दिख सकते हैं। इससे जुड़े सामान्य दुष्प्रभाव नीचे दिए गए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य कारणों से हो सकते हैं, और इन लक्षणों वाले अधिकांश मरीजों में ल्यूकेमिया नहीं होता है।

कमजोरी और थकान

यह एक सामान्य लक्षण है जो इस स्थिति वाले मरीजों में दिखाई देता है। यह एनीमिया (खून की कमी) के चलते हो सकता है क्योंकि इस स्थिति के कारण पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएँ नहीं बन पाती हैं। मरीज ऐसे छोटे काम करने में भी थक जाता है जिसे वो पहले आसानी से कर लेता था।

सांस फूलना

सांस फूलना भी एनीमिया का लक्षण है क्योंकि टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुँचाने वाले लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है। इससे मरीज को सामान्य व्यक्ति की तुलना में वही काम करने के लिए सांस लेने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

बार-बार संक्रमण

एएलएल के मरीजों की इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण वे बार-बार संक्रमण से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा सामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं के कम बनने तथा उन बनी हुई सफेद रक्त कोशिकाओं के क्रियाकलाप में कमी आने के कारण होता है। संक्रमणों से लड़ने में शरीर की क्षमता कम हो जाएगी, और इसलिए मरीज अधिक संक्रमण का अनुभव कर सकते हैं।

रक्तस्राव और चोट

एएलएल से ग्रस्त मरीजों में प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है क्योंकि अस्थि मज्जा (बोन मैरो) में इनका बनना कम हो जाता है और शरीर में ज्यादा संख्या में प्लेटलेट नष्ट होने लगता है। चूँकि प्लेटलेट का काम खून का थक्का बनने में मदद करना है, तो इन कोशिकाओं में कमी आने पर रक्तस्राव की घटना में वृद्धि हो सकती है। मंसूड़े, नाक सहित मल-मूत्र आदि त्याग करते समय शरीर में कहीं से भी रक्तस्राव हो सकता है। त्वचा पर चोट देखे जा सकते हैं।

लिम्फ नोड में वृद्धि

गर्दन, काँख, छाती, पेट, पेल्विस और ग्रॉइन (यानी पेट और जांघ के बीच के भाग) सहित शरीर के सभी हिस्से में लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। इन लिम्फ नोड में वृद्धि एएलएल का लक्षण हो सकती है, और इससे इन जगहों पर सूजन आ जाती है। छाती के नोड में वृद्धि होने से खाँसी और सांस फूलने की समस्या महसूस की जा सकती है।

पेट में सूजन और भरा-भरा महसूस होना

एएलएल से ग्रस्त कुछ मरीजों में यकृत (लीवर) और प्लीहा (स्प्लीन) जैसे अंगों में वृद्धि देखी जाती है। ये दोनों अंग पेट (ऐब्डोमन) में मौजूद होते हैं, और इनमें वृद्धि होने से पेट में जलन या पेट का भरा-भरा होना, दर्द या सांस फूलने की समस्या महसूस होती है।

सीएनएस लक्षण

तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में समस्या वाले मरीजों में निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं: उल्टी, मतली, देखने में समस्या, सिर दर्द, मांसपेशियों की दुर्बलता, संतुलन की हानि और पैरों में लड़खड़ाहट।

अन्य लक्षण

दिखाई देने वाले अन्य लक्षणों में शामिल हैं: बुखार, जोड़ों या हड्डियों में दर्द, त्वचा पर गाँठ, अंडकोष में दर्द या सूजन।

जब एएलएल का संदेह होता है, तो डायग्नोसिस में सहायता करने और उपचार विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं।

ब्लड टेस्ट

रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे कि फुल ब्लड काउंट या कम्प्लीट ब्लड पिक्चर से खून में लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट की संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी। यह खून में मौजूद होने पर ल्यूकेमिया कोशिकाओं की उपस्थिति का भी संकेत दे सकता है। अन्य ब्लड टेस्ट में निम्न शामिल हैं: किडनी फंक्शन या लीवर फंक्शन टेस्ट, रक्तस्राव और खून के थक्के की प्रोफ़ाइल, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज (एलडीएच) और यूरिक एसिड।

फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम टेस्ट

प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की तलाश में खून या अस्थि मज्जा (बोन मैरो) नमूने की मदद से जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। इसे एफ़आईएसएच या आरटी-पीसीआर टेस्टिंग द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव एएलएल वाले मरीजों में असामान्य ट्रांसलोकेशन का पता चलता है।

फ़्लो साइटोमेट्री

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त कोशिकाओं को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर आगे वर्णित किया जाता है। फ़्लो साइटोमीटर एक ऐसी मशीन है जो लेजर की मदद से खून के नमूने का विश्लेषण करती है। यह कोशिकाओं का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी और फ्लोरेसेंस का उपयोग करती है। कोशिकाओं द्वारा उत्पादित विभिन्न फ्लोरेसेंस द्वारा कोशिकाओं का नामकरण या विभाजन किया जाता है। इसे कंप्यूटर द्वारा चुना और विश्लेषित किया जाता है। यह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की डायग्नोसिस करने और विभिन्न प्रकार के एएएल के सब-टाइप का निर्धारण करने में मदद करता है। मानक माइक्रोस्कोपी की तुलना में फ़्लो साइटोमेट्री अधिक संवेदनशील परीक्षण है, और इसे एएलएल के प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी पुनरावृत्ति (रीकरेंस) की डायग्नोसिस करने और पता लगाने में उपयोग किया जाता है।

अस्थि मज्जा (बोन मैरो) परीक्षा

अस्थि मज्जा परीक्षा में हड्डियों से मज्जा (मैरो) का नमूना लिया जाता है, ताकि अस्थि मज्जा में कैंसर कोशिकाओं (एएलएल) और अन्य असामान्यताओं की तलाश की जा सके। इस टेस्ट को आमतौर पर ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित कैंसर में किया जाता है। मज्जा (मैरो) को पेल्विस या उरोस्थि (स्टर्नम) की हड्डियों से लिया जाता है। ऑपरेशन से पहले किसी तरह की दिक्कत को कम करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दिया जाता है। इस टेस्ट को बहिरोगी (आउटपेशेंट) आधार पर किया जाता है, और टेस्ट होने के बाद मरीज घर जा सकता है। इसमें दो तरह की जाँच की जाती है। पहला बोन मैरो एस्पिरेशन है जिसमें मज्जा (मैरो) से तरल पदार्थ का नमूना लिया जाता है, और दूसरा ट्रेफिन बायोप्सी है जिसमें हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिया जाता है। यह रिपोर्ट कुछ दिनों में मिलेगी।

साइटोजेनेटिक्स

बोन मैरो बायोप्सी के नमूनों का परीक्षण कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल में बदलावों को देखने के लिए भी किया जाता है, जिससे एएलएल के सभी सब-टाइप की डायग्नोसिस करने में मदद मिल सकती है और यह उपचार के बाद रोग के संभावित परिणामों के बारे में भी सूचित करता है।

इम्यूनोफेनोटाइपिंग और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री

इन परीक्षणों की मदद से एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर कोशिकाओं पर प्रोटीन की तलाश की जाती है ताकि सटीक ढंग से एएलएल वाली कोशिकाओं के स्थान और प्रकार का निर्धारण किया जा सके। कोशिकाओं पर एंटीजन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबॉडी फ्लोरोसेंट होते हैं जो जाँचकर्ता को कोशिकाएँ देखने में सक्षम बनाते हैं।

एफ़आईएसएच और पीसीआर

ये डीएनए जाँच द्वारा आनुवंशिक बदलावों का अवलोकन कर ल्यूकेमिया की डायग्नोसिस के लिए किए जाने वाले परीक्षण हैं

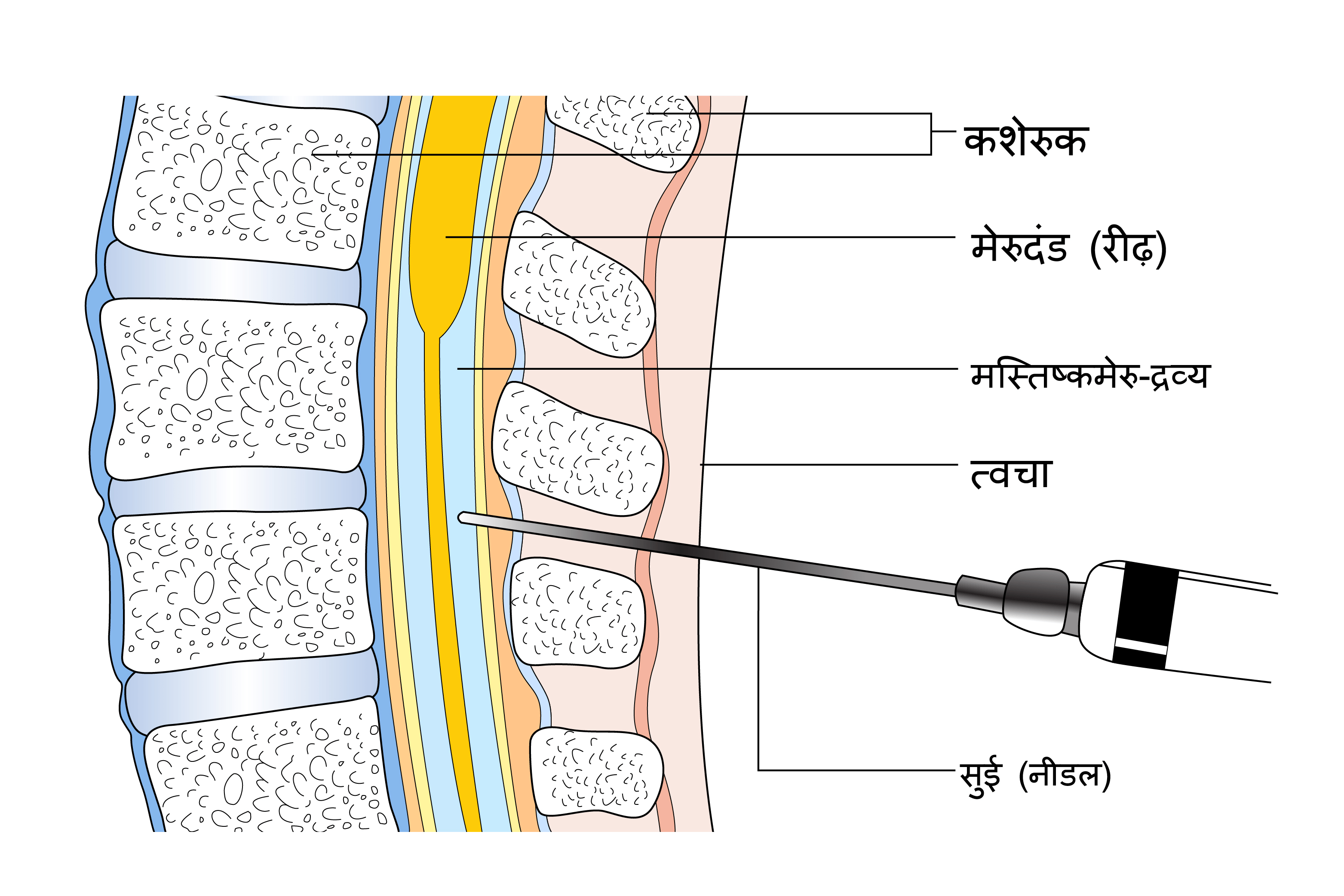

लंबर पंचर

इस परीक्षण में रीढ़ (स्पाइन) में सुई लगाई जाती है ताकि मेरुदंड (स्पाइनल कॉर्ड) के आसपास की जगह में मौजूद तरल पदार्थ का नमूना लेकर वहाँ ल्यूकेमिया कोशिकाओं की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह परीक्षण मरीज की उम्र के आधार पर लोकल या जनरल एनेस्थेटिक देकर किया जाता है।

सीटी स्कैन

एएलएल से ग्रस्त मरीजों में सीटी स्कैन किया जाता है बढ़े हुए लिम्फ नोड्स या (यकृत) लीवर और प्लीहा (स्प्लीन) का पता लगाया जा सके। इस स्कैन का उद्देश्य गर्दन, छाती, पेट और पेल्विस वाले क्षेत्रों को कवर करना होगा।

एक बच्चे में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) बाल्यावस्था में होने वाला सबसे सामान्य कैंसर है, और इस उम्र में होने वाले सभी कैंसरों में इसकी हिस्सेदारी 30% है। पिछले कुछ दशकों में उपचार में सुधार के साथ, बच्चों में एएलएल से ठीक होने की दर काफी अधिक हो सकती है, और अगर अच्छे सेंटर में उपचार कराया जाए तो आम तौर पर इसकी दर 85% से अधिक होगी।

बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का उपचार निम्न बातों पर निर्भर करता है: डायग्नोसिस के वक्त कैंसर की अवधि, मरीज की फिटनेस और एएलएल का सब-टाइप। आम तौर पर, उपचार को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं: इंडक्शन फेज़, कंसोलिडेशन फेज़ और मेंटनेंस फेज़। उपचार की कुल अवधि 2-3 साल होती है।

इन तीन फेज़ में इस्तेमाल होने वाली मुख्य उपचार विधि कीमोथेरपी है, जिसमें नस के जरिए दवा दी जाती है। कीमोथेरपी को रीढ़ (स्पाइनल कैनाल के सीएसएफ़) में भी दिया जाता है ताकि रोग-पलटाव (रिलैप्स) रोका जा सके या तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में मौजूद होने वाली बीमारी का इलाज़ किया जा सके। उपचार के अन्य प्रकार में शामिल हैं: टार्गेटेड या बायोलॉजिकल थेरपी, रेडियोथेरपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इनके बारे में नीचे बताया जा रहा है।

कीमोथेरपी

इंडक्शन फेज़

कीमोथेरपी के इंडक्शन फेज़ में रोग से पूर्ण छुटकारा पाने के उद्देश्य से दवाओं के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें रक्त या अस्थिमज्जा (बोन मैरो) में कोई भी एएलएल कोशिका बची नहीं रहती है। इसमें अंतरंग मरीज (इन-पेशेंट) आधार पर उपचार दिया जाता है, और मरीज को कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है ताकि ब्लड काउंट एवं उपचार से होने वाले दुष्प्रभावों (साइड-इफेक्ट) पर नज़र रखी जा सके। बाल्यावस्था के एएलएल से ग्रस्त ज्यादातर मरीजों (90%) में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम निगेटिव होता है। इन मरीजों के लिए, आमतौर पर कीमोथेरपी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में शामिल हैं:

- विनक्रिस्टाइन

- ऐस्पैरजाइनेस

- स्टेरॉयड – यह डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन हो सकता है

- ऐन्थ्रासाइक्लिन – यह डॉक्सोरूबिसिन हो सकता है या कुछ मरीजों में चौथी दवा के रूप में डॉनोरूबिसिन को शामिल किया जाता है।

इंडक्शन ट्रीटमेंट के रूप में कई अलग-अलग कीमोथेरपी संयोजनों का उपयोग किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में फैलने वाली किसी भी बीमारी के इलाज़ के लिए कीमोथेरपी को नस में और स्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है।

जिन मरीजों में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव एएलएल होता है, उनका कीमोथेरपी और इमैटिनिब या डैसाटिनिब जैसे टायरोसिन कीनेस इनहिबिटर से इलाज़ किया जाता है। इसे नियंत्रित करने में मदद करने के लिए, फिलाडेल्फिया पॉज़िटिव वाले मरीजों में विशिष्ट रिसेप्टर्स पर ये कार्य करते हैं। बाल्यावस्था के एएलएल में, लगभग 5% मरीजों में पॉज़िटिव फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पाया जाता है।

डाउन्स सिंड्रोम वाले मरीजों में एएलएल के विकास का अधिक जोखिम होता है। इन मरीजों का इलाज़ कीमोथेरपी से किया जाता है जो इन मरीजों में दुष्प्रभावों का अधिक जोखिम होने के कारण अन्य मरीजों की तुलना में कम गहन होता है।

कीमोथेरपी के संभावित दुष्प्रभावों में शामिल हैं: थकान, मतली, उल्टी, कब्ज, बालों का झड़ना, स्वाद महसूस न होना और भूख न लगना, दस्त, खून के थक्के, एलर्जी की प्रतिक्रिया, मुँह में छाले, हाथों और पैरों में झुनझुनी, लो ब्लड काउंट और संक्रमण का जोखिम।

लो ब्लड काउंट वाले मरीजों में, व्हाइट सेल काउंट (ग्रोथ फैक्टर) में सुधार के लिए इंजेक्शन लगाने, ब्लड या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। उपचार के बाद संक्रमण वाले मरीजों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं।

डायग्नोसिस द्वारा जिन मरीजों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की निश्चित भागीदारी देखी जाती है, उन्हें प्रायः उपचार विकल्प के रूप में स्पाइनल कैनाल में इंट्राथिकल कीमोथेरपी दी जाती है। एक वैकल्पिक उपचार मस्तिष्क और मेरुदंड (स्पाइनल कॉर्ड) में रेडियोथेरपी है, जिसे क्रैनियो-स्पाइनल रेडियोथेरपी के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह की रेडियोथेरपी 6-12 दिनों में दी जाती है।

कंसोलिडेशन फेज़

कंसोलिडेशन फेज़ में इंडक्शन ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद कॉम्बिनेशन कीमोथेरपी जारी रखी जाती है, लेकिन आम तौर पर इसमें अलग दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपचार कई महीनों (लगभग 4-8 महीनों) तक चलता है और इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव वाले मरीजों को आम तौर पर निम्नलिखित दवाएँ दी जाती हैं: साइटाराबाइन, मिथोट्रेक्सेट, एटोपोसाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऐन्थ्रासाइक्लिन दवाएँ, स्टेरॉयड और इमैटिनिब या डैसाटिनिब। तंत्रिका तंत्र में पुनरावृत्ति (रीकरेंस) के जोखिम को कम करने के लिए, कीमोथेरपी के साथ स्पाइन में उपचार जारी रखा जाता है।

कुछ सेंटर विलंबित इंटेंसिफिकेशन थेरपी पर विचार कर सकते हैं, जो इंडक्शन फेज़ में उपयोग की जाने वाली दवाओं के जैसी संयोजन वाली कीमोथेरपी है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करना है और इसे उच्च जोखिम वाले मरीजों पर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यह मानक कीमोथेरपी की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति की कीमोथेरपी है, इसलिए मरीज में अधिक दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं।

मेंटनेंस फेज़

एएलएल के मेंटनेंस फेज़ में वह कीमोथेरपी दी जाती है जो अन्य फेज़ की तुलना में कम गहन है। मेंटनेंस ट्रीटमेंट का उद्देश्य एएलएल की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना है। इस फेज़ में, उपयोग की जाने वाली कीमोथेरपी दवाएँ हैं: मर्कैप्टोप्यूरिन जिसे प्रतिदिन दिया जाता है, मिथोट्रेक्सेट जिसे साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, और विनक्रिस्टाइन तथा स्टेरॉयड जिन्हें समय-समय पर दिया जाता है। फिलाडेल्फिया पॉज़िटिव एएलएल के मरीजों में, इमैटिनिब या डैसाटिनिब का उपयोग जारी रखा जाता है।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वह उपचार विधि है जिसका उपयोग एएलएल से ग्रस्त उन मरीजों में किया जा सकता है जिन्होंने रोग से पूर्ण छुटकारा पा लिया है किंतु बाद में उनमें रोग-पलटाव का अधिक जोखिम है। जिन मरीजों में रोग-पलटाव का सामान्य जोखिम होता है, उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं हो सकती है।

ट्रांसप्लांट करने से पहले, मरीज को कीमोथेरपी की हाई डोज़ दी जाती है, उदाहरण के लिए कीमोथेरपी का रेजिमेन। इस कीमोथेरपी का उद्देश्य एएलएल वाली सभी कोशिकाओं को मारना है। चूँकि इस कीमोथेरपी में हाई डोज़ दी जाती है, इसलिए यह अस्थिमज्जा में मौजूद सामान्य कोशिकाओं को भी मार देता है।

अस्थिमज्जा का कार्य सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना है जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं का, जो खून में ऑक्सीजन, (संक्रमण से रक्षा करने वाली) सफेद रक्त कोशिकाएँ और (रक्तस्राव को रोकने में मददगार) प्लेटलेट पहुँचाने में मदद करती हैं। खून में इन कोशिकाओं में उल्लेखनीय कमी होना मरीज के लिए खतरनाक है, और इसलिए हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी के बाद इन कोशिकाओं को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है।

स्टेम सेल का कलेक्शन

स्टेम सेल एक प्रकार की रक्त कोशिकाएँ होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार की रक्त कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है जैसे कि लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका या प्लेटलेट में। रक्तप्रवाह (ब्लड स्ट्रीम) और अस्थिमज्जा में ये स्टेम सेल मौजूद होते हैं, और इन्हें हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी दिए जाने से पहले मरीजों से कलेक्ट किया जाता है। रोगी से स्टेम सेल कलेक्ट करने और हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी के बाद इन्हें वापस मरीज में इन्फ्यूज़ (यानी नस में डालना) करने की इस प्रक्रिया को ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहा जाता है।

यदि स्टेम सेल किसी अन्य व्यक्ति (डोनर) से लिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। डोनर मरीज का रिश्तेदार हो सकता है, आमतौर पर भाई या बहन। डोनर की सेवा उन स्थितियों में ली जा सकती है जब मज्जा (मैरो) में कैंसर मौजूद हो या पूर्व में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हुआ हो लेकिन रोग फिर से उभर आया हो।

स्टेम सेल के कलेक्शन से पहले, मरीज में स्टेम सेल की संख्या बढ़ाने के लिए जी-सीएसएफ़ के साथ कीमोथेरपी और इंजेक्शन दिया जा सकता है ताकि सफल कलेक्शन किया जा सके।

स्टेम सेल के कलेक्शन वाले दिन मरीज को एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है, और मरीज के एक नस से खून निकाल कर मशीन से गुजारा जाता है ताकि खून में मौजूद स्टेम सेल को कलेक्ट किया जा सके। फिर, वह खून एक दूसरी नस के जरिए मरीज में वापस पहुँचता है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी होती है।

स्टेम सेल कलेक्ट होने के बाद, मरीज को हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी दी जाती है। कीमोथेरपी के बाद, स्टेम सेल को वापस मरीज में इन्फ्यूज़ किया जाता है। ये कोशिकाएँ अस्थिमज्जा में जाकर फिर से रक्त कोशिकाएँ बनाने लगती हैं।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जोखिम और दुष्प्रभाव

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है और इसके दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ता है ताकि ट्रांसप्लांट के बाद मज्जा और रक्त में मौजूद रक्त कोशिकाएँ अपने सामान्य स्तर पर आ जाएँ। इस प्रक्रिया से जुड़े सामान्य दुष्प्रभावों में शामिल हैं:

मतली, उल्टी, बालों का झड़ना, लीवर के क्रियाकलाप में बदलाव – इस उपचार के संभावित दुष्प्रभाव हैं।

संक्रमण का जोखिम क्योंकि सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, और मरीज को संक्रमण होने का खतरा रहता है। संक्रमण बैक्टीरियल, वायरल या फंगल हो सकते हैं, और आमतौर पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएँ देने आवश्यकता होगी।

कीमोथेरपी का एक दुष्प्रभाव म्यूकोसाइटिस भी है जिसमें मुँह और पाचन तंत्र की भीतर की परत में दरारें आ जाती हैं। इसके चलते मरीज को मुँह से भोजन लेने में दिक्कत हो सकती है, और तब शरीर में आहार पहुँचाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

प्लेटलेट काउंट कम होने के चलते इस प्रक्रिया में रक्तस्राव का जोखिम भी देखा जाता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है।

ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज (जीवीएचडी), ट्रांसफ्यूज्ड कोशिकाओं के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, खास तौर पर अगर मरीज को डोनर से स्टेम सेल या मज्जा (मैरो) मिला है।

रेडियोथेरपी

रेडियोथेरपी एक उपचार विकल्प है जिसका उपयोग एएलएल से ग्रस्त कुछ मरीजों में किया जाता है। जिन मरीजों के तंत्रिका तंत्र में बीमारी की पुष्टि होती है, उनके मस्तिष्क और रीढ़ (स्पाइन) में रेडियोथेरपी दी जाती है। ऐसी स्थिति में, 6-12 दिनों तक प्रतिदिन एक बार यह उपचार दिया जाता है।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से पहले कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के रूप में भी रेडियोथेरपी इस्तेमाल की जा सकती है। कंडीशनिंग ट्रीटमेंट वह विधि है जिसमें उपचार का लक्ष्य स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से पहले शरीर की सभी रक्त कोशिकाओं से छुटकारा पाना है। यह कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कीमोथेरपी या रेडियोथेरपी हो सकती है। जब रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो इसे पूरे शरीर पर दिया जाता है और इसे टोटल बॉडी इरेडिएशन (टीबीआई) कहा जाता है।

पुनरावर्ती (रिलैप्स्ड) या अवशिष्ट (रेसिड्युअल) रोग का उपचार

इंडक्शन और कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट पाने वाले मरीजों की अच्छी-खासी संख्या में रोग-सुधार देखा जा सकता है। कुछ मरीजों का अन्य दवाओं से इलाज किया जाएगा और कुछ का नहीं। ऐसे कुछ मरीज जिनकी बीमारी उपरोक्त उपचार के बाद ठीक हो गई थी, उनमें कुछ समय बाद फिर से रोग का उभार संभव है। इन मरीजों के लिए उपचार विकल्प में निम्न शामिल है: पहले की तुलना में दवाओं के अलग संयोजन के साथ कीमोथेरपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अगर उनमें उपचार के बाद आंशिक या पूरी तरह रोग-सुधार हुआ है, या वैकल्पिक रूप से टार्गेटेड या बायोलॉजिकल थेरपी अगर वे फिलाडेल्फिया पॉज़िटिव रोग से ग्रस्त हैं। बीमारी के पलटाव वाले मरीजों में अन्य दवाओं के साथ निम्न दवाओं का उपयोग किया जाता है: नेलाराबिन, बोर्टेजोमिब (इन दोनों को टी सेल एएलएल में इस्तेमाल किया जाता है), ब्लिनैटुमोमैब (इसका उपयोग बी सेल एएलएल में किया जाता है)।

कार टी सेल थेरपी

यह एक नए तरह की इम्यूनोथेरपी और एडॉप्टिव सेल थेरपी के कई प्रकारों में से एक है जिसमें मरीज के टी लिम्फोसाइट (सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रकार) को रक्तप्रवाह से निकाल दिया जाता है और इन्हें कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) को एक्सप्रेस करने के लिए फिर से प्रोग्राम किया जाता है। इसके बाद लैब में इन संशोधित कोशिकाओं की संख्या बढ़ाई जाती है। ये रिसेप्टर्स इन टी-कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होते हैं, और जब इन्हें मरीज में इंजेक्शन द्वारा वापस डाला जाता है तो ये एएलएल कोशिकाओं को ट्रैक करने और मारने में मदद करते हैं। यह थेरपी काफी कारगर पाई गई है और इसका इस्तेमाल बच्चों में बी सेल एएलएल के इलाज में किया जाता है।

टिसाजेनलेक्लियुसेल एक ऐसी ही टी सेल थेरपी है जिसे शुरुआती उपचार के बाद वापस उभरने वाले बी सेल एएलएल से पीड़ित 25 साल से कम उम्र के मरीजों में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है।

फॉलो-अप

बाल्यावस्था का एएलएल, बचपन में होने वाला एक रोग है जिसके ठीक होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, अतः इन बच्चों का लंबे समय तक फॉलो-अप करना महत्वपूर्ण है। उपयोग किए जाने वाले ट्रीटमेंट रेजिमेन की प्रकृति विषाक्त होती है, और इससे लंबी और छोटी अवधि के दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। दीर्घकालिक दुष्प्रभाव उपचार पूरा होने के बाद महीनों से लेकर वर्षों तक प्रकट हो सकते हैं। इसलिए, इन दुष्प्रभावों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर रोग विज्ञानी) एवं अन्य टीमों के साथ नियमित फॉलो-अप आवश्यक है, ताकि मरीज यथासंभव सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का उपचार निम्न बातों पर निर्भर करता है: डायग्नोसिस के वक्त कैंसर की अवधि, मरीज की फिटनेस और एएलएल का सब-टाइप। आम तौर पर, उपचार को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं: इंडक्शन फेज़, कंसोलिडेशन फेज़ और मेंटनेंस फेज़।

इन तीन फेज़ में इस्तेमाल होने वाली मुख्य उपचार विधि कीमोथेरपी है, जिसमें नस के जरिए दवा दी जाती है। कीमोथेरपी को रीढ़ (स्पाइन) में भी दिया जाता है ताकि रोग-पलटाव (रिलैप्स) रोका जा सके या तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में मौजूद होने वाली बीमारी का इलाज़ किया जा सके। उपचार के अन्य प्रकार में शामिल हैं: टार्गेटेड या बायोलॉजिकल थेरपी, रेडियोथेरपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इनके बारे में नीचे बताया जा रहा है।

कीमोथेरपी

इंडक्शन फेज़

कीमोथेरपी के इंडक्शन फेज़ में रोग से पूर्ण छुटकारा पाने के उद्देश्य से दवाओं के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें रक्त या अस्थिमज्जा (बोन मैरो) में कोई भी एएलएल कोशिका बची नहीं रहती है। इसमें अंतरंग मरीज (इन-पेशेंट) आधार पर उपचार दिया जाता है, और मरीज को कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है ताकि ब्लड काउंट एवं उपचार से होने वाले दुष्प्रभावों (साइड-इफेक्ट) पर नज़र रखी जा सके। इंडक्शन फेज़ में आमतौर पर कीमोथेरपी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएँ हैं:

- विनक्रिस्टाइन

- ऐन्थ्रासाइक्लिन – यह डॉक्सोरूबिसिन या डॉनोरूबिसिन या इस जैसी कोई अन्य दवा हो सकती है

- स्टेरॉयड – यह डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन हो सकता है

- अन्य दवाएँ जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइटाराबाइन, मिथोट्रेक्सेट, ऐस्पैरजाइनेस आदि। इंडक्शन ट्रीटमेंट के रूप में कई अलग-अलग कीमोथेरपी संयोजनों का उपयोग किया जाता है।

तंत्रिका तंत्र में फैलने वाली किसी भी बीमारी के इलाज़ के लिए कीमोथेरपी के साथ उपचार को नस में और स्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है।

जिन मरीजों में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव एएलएल होता है, उनका कीमोथेरपी और इमैटिनिब या डैसाटिनिब जैसे टायरोसिन कीनेस इनहिबिटर से इलाज़ किया जाता है। इमैटिनिब इसे नियंत्रित करने में मदद करने के लिए, फिलाडेल्फिया पॉज़िटिव वाले मरीजों में विशिष्ट रिसेप्टर्स पर कार्य करता है।

कीमोथेरपी के संभावित दुष्प्रभावों में शामिल हैं: थकान, मतली, उल्टी, कब्ज, बालों का झड़ना, स्वाद महसूस न होना और भूख न लगना, दस्त, मुँह में छाले, हाथों और पैरों में झुनझुनी, लो ब्लड काउंट और संक्रमण का जोखिम।

लो ब्लड काउंट वाले रोगियों में, व्हाइट सेल काउंट (ग्रोथ फैक्टर) में सुधार के लिए इंजेक्शन लगाने, ब्लड या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। उपचार के बाद संक्रमण वाले मरीजों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं।

डायग्नोसिस द्वारा जिन मरीजों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की निश्चित भागीदारी देखी जाती है, उन्हें 12 दिनों में मस्तिष्क की रेडियोथेरपी करने के साथ स्पाइनल कैनाल में (इंट्राथिकल) कीमोथेरपी दी जाती है।

कंसोलिडेशन फेज़

कंसोलिडेशन फेज़ में इंडक्शन ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद कॉम्बिनेशन कीमोथेरपी जारी रखी जाती है। इंडक्शन ट्रीटमेंट के बाद ज्यादातर मरीजों में रोग बहुत कम बचा रहता है, इसलिए कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट का उद्देश्य इस बीमारी से छुटकारा पाना है। यह उपचार कई महीनों तक चलता है और इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉज़िटिव वाले मरीजों को आम तौर पर वही दवा दी जाती है जैसा इंडक्शन ट्रीटमेंट में उपयोग किया गया था, जैसे कि विनक्रिस्टाइन, ऐन्थ्रासाइक्लिन दवाएँ, स्टेरॉयड और इमैटिनिब या डैसाटिनिब। तंत्रिका तंत्र में पुनरावृत्ति (रीकरेंस) के जोखिम को कम करने के लिए, कीमोथेरपी के साथ स्पाइन में उपचार जारी रखा जाता है। अगर रोग का पूरी तरह परिहार हो गया है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पर विचार किया जा सकता है।

मेंटनेंस फेज़

एएलएल के मेंटनेंस फेज़ में वह कीमोथेरपी दी जाती है जो अन्य फेज़ की तुलना में कम गहन है। मेंटनेंस ट्रीटमेंट का उद्देश्य एएलएल की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना है। इसे 2-3 साल तक की लंबी अवधि में दिया जाता है। इस फेज़ में, पहले की तरह नसों में और स्पाइन में कीमोथेरपी दी जाती है। आम तौर पर उपयोग की जाने वाली कीमोथेरपी दवाएँ हैं: मर्कैप्टोप्यूरिन और मिथोट्रेक्सेट। अन्य दवाओं जैसे कि स्टेरॉयड और विनक्रिस्टाइन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलाडेल्फिया पॉज़िटिव एएलएल के मरीजों में, इमैटिनिब या डैसाटिनिब का उपयोग जारी रखा जाता है।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वह उपचार विधि है जिसका उपयोग एएलएल से ग्रस्त उन मरीजों में किया जा सकता है जिन्होंने रोग से पूर्ण छुटकारा पा लिया है किंतु बाद में उनमें रोग-पलटाव का अधिक जोखिम है। जिन मरीजों में रोग-पलटाव का सामान्य जोखिम होता है, उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं हो सकती है।

ट्रांसप्लांट करने से पहले, मरीज को कीमोथेरपी की हाई डोज़ दी जाती है, उदाहरण के लिए कीमोथेरपी का रेजिमेन। इस कीमोथेरपी का उद्देश्य एएलएल वाली सभी कोशिकाओं को मारना है। चूँकि इस कीमोथेरपी में हाई डोज़ दी जाती है, इसलिए यह अस्थिमज्जा में मौजूद सामान्य कोशिकाओं को भी मार देता है।

अस्थिमज्जा का कार्य सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना है जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं का, जो खून में ऑक्सीजन, (संक्रमण से रक्षा करने वाली) सफेद रक्त कोशिकाएँ और (रक्तस्राव को रोकने में मददगार) प्लेटलेट पहुँचाने में मदद करती हैं। खून में इन कोशिकाओं में उल्लेखनीय कमी होना मरीज के लिए खतरनाक है, और इसलिए हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी के बाद इन कोशिकाओं को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है।

स्टेम सेल का कलेक्शन

स्टेम सेल एक प्रकार की रक्त कोशिकाएँ होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार की रक्त कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है जैसे कि लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका या प्लेटलेट में। रक्तप्रवाह (ब्लड स्ट्रीम) और अस्थिमज्जा में ये स्टेम सेल मौजूद होते हैं, और इन्हें हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी दिए जाने से पहले मरीजों से कलेक्ट किया जाता है। मरीज से स्टेम सेल कलेक्ट करने और हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी के बाद इन्हें वापस मरीज में इन्फ्यूज़ (यानी नस में डालना) करने की इस प्रक्रिया को ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहा जाता है।

यदि स्टेम सेल किसी अन्य व्यक्ति (डोनर) से लिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। डोनर मरीज का रिश्तेदार हो सकता है, आमतौर पर भाई या बहन, लेकिन अगर वह रिश्तेदार नहीं है तो डोनर एवं मरीज के स्टेम सेल का मिलान होना आवश्यक है। डोनर की सेवा उन स्थितियों में ली जा सकती है जब मज्जा (मैरो) में कैंसर मौजूद हो या पूर्व में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हुआ हो लेकिन रोग फिर से उभर आया हो।

स्टेम सेल के कलेक्शन से पहले, मरीज में स्टेम सेल की संख्या बढ़ाने के लिए जी-सीएसएफ़ के साथ कीमोथेरपी और इंजेक्शन दिया जा सकता है ताकि सफल कलेक्शन किया जा सके।

स्टेम सेल के कलेक्शन वाले दिन मरीज/डोनर को एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है, और मरीज/डोनर के एक नस से खून निकाल कर मशीन से गुजारा जाता है ताकि खून में मौजूद स्टेम सेल को कलेक्ट किया जा सके। फिर, वह खून एक दूसरी नस के जरिए मरीज में वापस पहुँचता है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी होती है।

स्टेम सेल कलेक्ट होने के बाद, मरीज को हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी दी जाती है। कीमोथेरपी के बाद, स्टेम सेल को मरीज में इन्फ्यूज़ किया जाता है। ये कोशिकाएँ अस्थिमज्जा में जाकर फिर से रक्त कोशिकाएँ बनाने लगती हैं।

अस्थिमज्जा (बोन मैरो) का कलेक्शन

अस्थिमज्जा, हड्डियों के अंदर मौजूद एक स्पंजी मटेरियल है। अस्थिमज्जा (बोन मैरो) ट्रांसप्लांट के लिए, हाई डोज़ वाली कीमोथेरपी देने से पहले मज्जा (मैरो) कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। मज्जा (मैरो) कलेक्ट करने की प्रक्रिया आमतौर पर ऑपरेशन थियेटर में सामान्य एनेस्थेसिया देकर की जाती है। मज्जा (मैरो) को हड्डियों में अलग-अलग जगहों से निकाला जा सकता है, और प्रक्रिया के दौरान यह लगभग 1 लीटर निकाला जा सकता है। इसे निकालने के बाद स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर मरीज में इंफ्यूज किया जाता है।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जोखिम और दुष्प्रभाव

स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है और इसके दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ता है ताकि ट्रांसप्लांट के बाद मज्जा और रक्त में मौजूद रक्त कोशिकाएँ अपने सामान्य स्तर पर आ जाएँ। इस प्रक्रिया से जुड़े सामान्य दुष्प्रभावों में शामिल हैं:

मतली, उल्टी, बालों का झड़ना, लीवर के क्रियाकलाप में बदलाव – इस उपचार के संभावित दुष्प्रभाव हैं।

संक्रमण का जोखिम क्योंकि सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, और मरीज को संक्रमण होने का खतरा रहता है। संक्रमण बैक्टीरियल, वायरल या फंगल हो सकते हैं, और आमतौर पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएँ देने आवश्यकता होगी।

कीमोथेरपी का एक दुष्प्रभाव म्यूकोसाइटिस भी है जिसमें मुँह और पाचन तंत्र की भीतर की परत में दरारें आ जाती हैं। इसके चलते मरीज को मुँह से भोजन लेने में दिक्कत हो सकती है, और तब शरीर में आहार पहुँचाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

प्लेटलेट काउंट कम होने के चलते इस प्रक्रिया में रक्तस्राव का जोखिम भी देखा जाता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है।

ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज (जीवीएचडी), ट्रांसफ्यूज्ड कोशिकाओं के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, खास तौर पर अगर मरीज को डोनर से स्टेम सेल या मज्जा (मैरो) मिला है।

रेडियोथेरपी

रेडियोथेरपी एक उपचार विकल्प है जिसका उपयोग एएलएल से ग्रस्त कुछ मरीजों में किया जाता है। जिन मरीजों के तंत्रिका तंत्र में बीमारी की पुष्टि होती है, उनके मस्तिष्क में रेडियोथेरपी दी जाती है। ऐसी स्थिति में, 12 दिनों तक प्रतिदिन एक बार यह उपचार दिया जाता है।

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से पहले कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के रूप में भी रेडियोथेरपी इस्तेमाल की जा सकती है। कंडीशनिंग ट्रीटमेंट वह विधि है जिसमें उपचार का लक्ष्य स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से पहले शरीर की सभी रक्त कोशिकाओं से छुटकारा पाना है। यह कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कीमोथेरपी या रेडियोथेरपी हो सकती है। जब रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो इसे पूरे शरीर पर दिया जाता है और इसे टोटल बॉडी इरेडिएशन (टीबीआई) कहा जाता है।

पुनरावर्ती (रिलैप्स्ड) या अवशिष्ट (रेसिड्युअल) रोग का उपचार

इंडक्शन और कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट पाने वाले मरीजों की अच्छी-खासी संख्या में रोग-सुधार देखा जा सकता है। कुछ मरीजों का अन्य दवाओं से इलाज किया जाएगा और कुछ का नहीं। ऐसे कुछ मरीज जिनकी बीमारी उपरोक्त उपचार के बाद ठीक हो गई थी, उनमें कुछ समय बाद फिर से रोग का उभार संभव है। इन मरीजों के लिए उपचार विकल्प में निम्न शामिल है: पहले की तुलना में दवाओं के अलग संयोजन के साथ कीमोथेरपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अगर उनमें उपचार के बाद आंशिक या पूरी तरह रोग-सुधार हुआ है, या वैकल्पिक रूप से टार्गेटेड या बायोलॉजिकल थेरपी अगर वे फिलाडेल्फिया पॉज़िटिव रोग से ग्रस्त हैं।

बाल्यावस्था के ल्यूकेमिया के उपचार कई मायने में एक बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में होते हैं, और इस रोग के उपचार उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, जिन बच्चों में ल्यूकेमिया का इलाज़ होता है, उनमें इलाज़ के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होने का खतरा होता है जो (इलाज़) पूरा होने के बाद महीनों से लेकर वर्षों तक दिखाई दे सकते हैं। बाल्यावस्था के कई ल्यूकेमिया का इलाज़ संभव है, इसलिए इन दुष्प्रभावों के बारे में जानना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चे बड़े होंगे और उनके आगे कई वर्षों का जीवन होगा। जागरूक रहना और प्रारंभिक चरण में इन दुष्प्रभावों को पहचानना जरूरी है ताकि इन्हें कम किया जा सके और इनके लिए आवश्यक उपचार की योजना बनाई जा सके। इनमें से कुछ प्रभाव नीचे दिए गए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मरीजों को ये दुष्प्रभाव नहीं होंगे। कुछ मरीजों में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है, वहीं दूसरे मरीजों में कुछेक दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं।

सीखने में समस्या

ल्यूकेमिया के उपचार से मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है जिससे सीखने की क्षमता कम हो जाती है। यह मस्तिष्क पर उस कीमोथेरपी के प्रभाव के कारण हो सकता है जिसे स्पाइनल कैनाल में दिया जाता है या यह रेडियोथेरपी के प्रभाव के कारण भी हो सकता है जिसे उन कुछ मरीजों को दिया जा सकता है जिनके तंत्रिका तंत्र में बीमारी का पता चला है। इनसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। ये समस्याएँ हल्की होती हैं और शायद बच्चे की सीखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण असर न डालें।

दिल पर प्रभाव

डॉक्सोरूबिसिन या डॉनोरूबिसिन जैसी कीमोथेरपी की दवाओं से दिल की मांसपेशियों के क्रियाकलाप में कमी आती है जिससे दिल पर असर पड़ सकता है। यह उपयोग की जाने वाली इन दवाओं के डोज़ पर निर्भर है, और आमतौर पर दिया जाने वाला डोज़ निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होता है। हालाँकि, दुष्प्रभावों को ध्यान में रखना जरूरी है।

फेफड़ों का क्रियाकलाप

ल्यूकेमिया में दी जाने वाली मिथोट्रेक्सेट जैसी दवाएँ लंबी अवधि में फाइब्रोसिस या फेफड़ों में जख्म के खतरे के साथ फेफड़ों की विषाक्तता का कारण बन सकती हैं। इससे मरीज में साँस फूलने की समस्या विकसित होती है।

सुनाई कम देना

मस्तिष्क पर रेडियोथेरपी के चलते सिर वाले भाग में मौजूद श्रवण तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है जिससे कम सुनाई दे सकता है।

प्रजनन क्षमता में कमी

जिन लड़कों और लड़कियों में कीमोथेरपी होती है उनमें देरी से यौवन आता है, और बाद के जीवन में प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। मस्तिष्क पर या (वृषण की रोगग्रस्तता वाले) पुरुषों में वृषण पर रेडियोथेरपी की वजह से भी प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है।

एंडोक्राइन डिसफंक्शन

जिन मरीजों के मस्तिष्क पर रेडियोथेरपी होती है, उनमें मस्तिष्क में मौजूद पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि का क्रियाकलाप कम हो सकता है। इससे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन कम हो सकता है। बच्चे के विकास में पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादित होने वाले हार्मोन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इनके उत्पादन में बच्चे का विकास प्रभावित हो सकता है।

दूसरे कैंसर

बाल्यावस्था के ल्यूकेमिया का उपचार पाने वाले बच्चों में इस उपचार के परिणामस्वरूप आगे जीवनकाल में दूसरा कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। एएलएल का उपचार पाने वाले बच्चों में बाद के जीवनकाल में एएमएल विकसित होने खतरा है। मानक एएलएल कीमोथेरपी का जोखिम कम होता है, जो कि 1% या उससे भी कम है।

ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होने वाली जटिलता है। यह डोनर की उन कोशिकाओं (टी कोशिकाओं) के बीच एक प्रतिक्रिया है जिसे मरीज और मरीज के शरीर में ट्रांसफ्यूज किया गया है। टी कोशिकाएँ होस्ट (मरीज) की कोशिकाओं को बाहरी मानकर उन पर प्रतिक्रिया करती हैं। त्वचा, आंत और यकृत (लीवर) इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग हैं। जीवीएचडी, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट वाले मरीजों में होता है जहाँ कोशिकाओं को किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यारोपित किया जाता है। अगर मरीज के साथ ट्रांसप्लांट डोनर का निकट संबंध है, और डोनर एवं मरीज के बीच अच्छा मिलान हुआ है तो इस जटिलता का खतरा कम है। अगर डोनर संबंधी नहीं है या डोनर एवं मरीज के बीच आंशिक रूप से मिलान हुआ है तो जोखिम अधिक होता है।

जीवीएचडी दो प्रकार के हो सकते हैं- एक्यूट और क्रॉनिक। जीवीएचडी को इसकी गंभीरता के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

ग्रेड 1- मरीज में हल्के लक्षण होते हैं

ग्रेड 2- मध्यम लक्षण

ग्रेड 3- गंभीर लक्षण

ग्रेड 4- बहुत गंभीर लक्षण

एक्यूट जीवीएचडी में ट्रांसप्लांट के पहले 100 दिनों में जटिलता देखी जाती है, लेकिन यह आमतौर पर ट्रांसप्लांट से 2-3 सप्ताह बाद होता है। एक्यूट जीवीएचडी के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते होना शामिल हैं जिनमें खुजलाहट और पीड़ा हो सकती है। अन्य लक्षणों में दस्त, भूख न लगना, उल्टी और पीलिया (पांडु रोग) शामिल हैं।

क्रॉनिक जीवीएचडी, ट्रांसप्लांट के 100 दिनों बाद होता है और इसके लक्षणों में शामिल है: त्वचा पर चकत्ते जिनमें खुजली होती है, त्वचा का बदरंग होना, दस्त, मुँह सूखना, पीलिया और लीवर में जख्म। यह फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है जिससे खाँसी और साँस फूलने की समस्या पैदा होती है, इसके अलावा, आँखों में सूखापन और दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है।

मरीज के लक्षणों और डॉक्टर द्वारा जाँच के निष्कर्षों के आधार पर जीवीएचडी की डायग्नोसिस की जाती है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए त्वचा, लीवर या अन्य जगहों की बायोप्सी की जाती है।

जीवीएचडी का उपचार और रोकथाम मुख्य रूप से डोनर और होस्ट कोशिकाओं के बीच प्रतिक्रिया को कम करने के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर किया जाता है। इसमें मदद के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं में शामिल हैं: इन्फ्लिक्सिमैब, एटेनरसेप्ट, मायकोफेनोलेट मोफेटिल (एमएमएफ), सिरोलिमस, टैक्रोलिमस, रिटक्सिमैब, इब्रुटिनब, अजैथियोप्रिन और पेंटोस्टैटिन। रोग नियंत्रण में मदद के लिए सामान्य सहायक उपचार जैसे कि दर्दनाशक (पेन किलर्स), उल्टी, दस्त रोकने की दवाएँ, संक्रमण कम या ठीक करने की दवाएँ, आँखों के सूखापन के लिए कृत्रिम आँसू, न्यूट्रिशनल और फ्लूइड सपोर्ट तथा अन्य उपाय अपनाए जाते हैं। क्रॉनिक जीवीएचडी वाले मरीजों में ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, इसलिए त्वचा, लीवर, फेफड़े, आंखों, योनि के लिए सहायक उपाय जारी रखे जाते हैं। आवश्यक सावधानियाँ