स्तन कैंसर

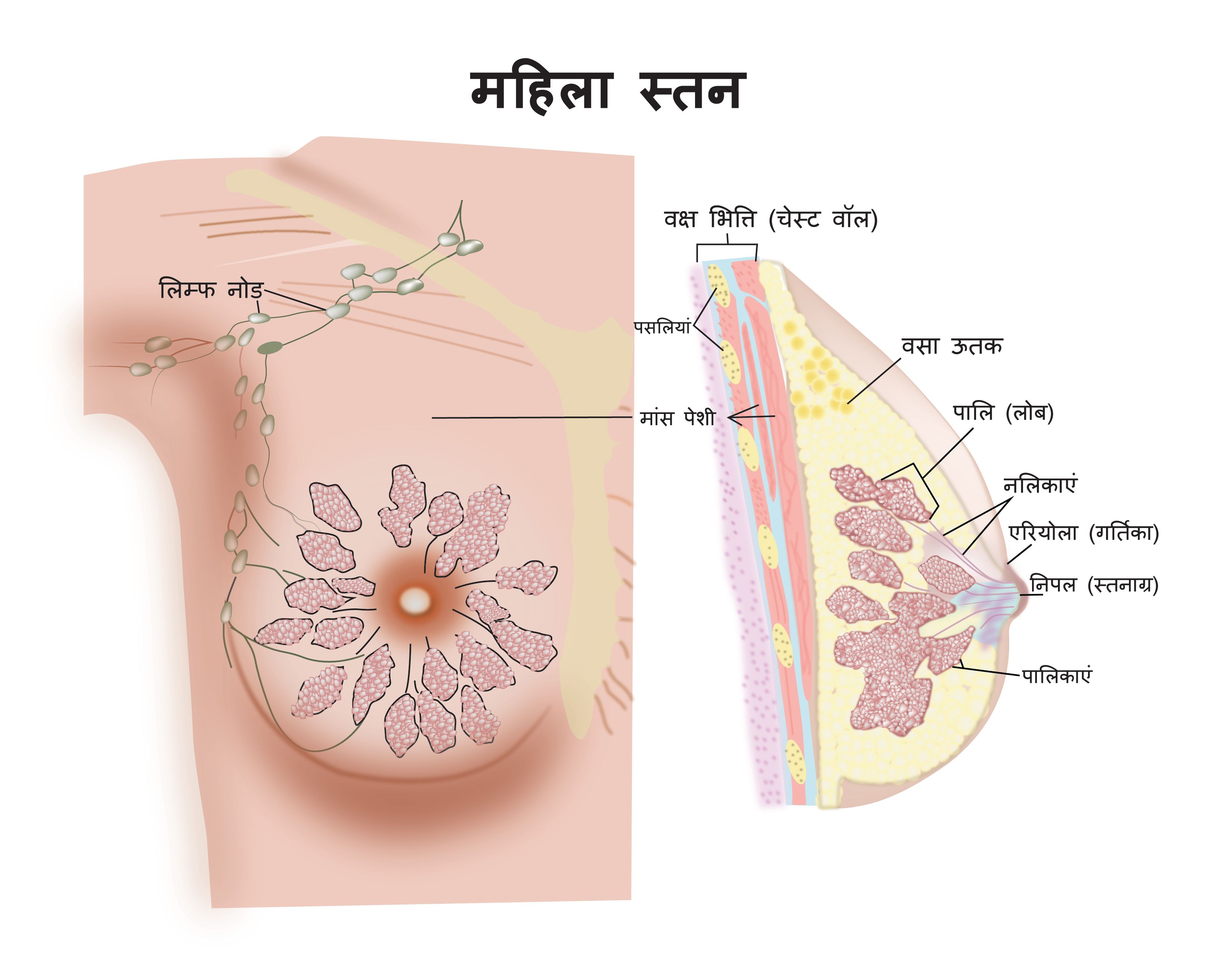

स्तन

स्तन वह शारीरिक संरचना है जो ऊतकों, डक्ट, फैट और अन्य ऊतकों जैसी ग्रंथियों से बनी होती है। ये ग्रंथि जैसे ऊतक लोब्स और लोब्युल्स से बने होते हैं जो दूध उत्पन्न करते हैं। डक्ट्स वे ट्यूब हैं जो लोब्स से निपल को दूध पहुँचते हैं। फैट और सहायक संरचना स्तन का आकार बनाते हैं।

स्त्री के जीवनकाल में सामान्य स्तन का साइज़ और शेप बदलता रहता है। युवा महिलाओं में स्तन बड़े और घने होते हैं और प्रौढ़ महिलाओं में अपेक्षाकृत छोटे और कम घने होते हैं। मासिक धर्म आने के दौरान स्तन की साइज़ और घनेपन में बदलाव आता है। उस समय वे थोड़ा कठोर हो जाते हैं।

स्तन और एक्सिला (बगल) में लिम्फ़ ग्रंथियां होती हैं जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। लिम्फ़ ग्रंथियां प्रतिरक्षा (इम्यून) सिस्टम का एक हिस्सा हैं और ये संक्रमण के प्रति रक्षा करते हैं। वे स्तन के आसपास के भागों से लिम्फ़ेटिक द्रव में वापस प्रवाहित करते हैं।

स्तन कैंसर

स्तन कैंसर वह कैंसर है जो स्तन के ऊतक में प्रारम्भ होता है। जब यह लोबुल्स से प्रारम्भ होता है तो इसे लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं और डक्ट से प्रारम्भ होता है तो इसे डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। इस प्रकार के कैन्सरों को इंवेसिव कैंसर कहा जाता है। स्तन के नॉन-इंवेसिव कैंसर में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू (DCIS) और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू (LCIS) शामिल है। इन्हें नॉन-इंवेसिव कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें अन्य भागों में फैलने की क्षमता नहीं होती और वे इंवेसिव कैंसर के समान शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं।

ग्लोबोकन डाटा 2018 के अनुसार भारत में 2018 में 1,62,468 नए स्तन कैन्सरों का निदान किया गया जो कि सभी प्रकार के कैन्सरों का 14% है।

स्तन कैंसर के कई प्रकार हैं। यहाँ कुछ कॉमन प्रकार के कैंसर का वर्णन किया जा रहा है।

डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू (DCIS)

यह स्तन कैंसर का प्रारम्भिक रूप है। यह वहाँ होता है जहां डक्ट्स के भीतर कैंसर कोशिकाएं होती हैं लेकिन आसपास के ऊतकों में बाहर की तरफ नहीं फैलता है। इसे प्री-कैंसर स्थिति या नॉन-इंवेसिव कैंसर कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि इसने अब तक कैंसर का क्लासिकल रूप नहीं लिया है, जिसमें अन्य भागों में कैंसर फैलाने की क्षमता होती है। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता है तो कुछ वर्षों के बाद यह कुछ मरीजों में डीसीआईएस इंवेसिव कैंसर का रूप ले लेता है। डीसीआईएस को मैमोग्राम पर देखा जाता है और जब स्तन की स्क्रीनिंग की जाती है तो सामान्यतया इसका पता लगता है।

लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू (LCIS)

यह दूसरी प्रकार की प्री-कैंसर स्थिति है जहां स्तन के लोबुलस में असामान्य कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह एक नॉन-इंवेसिव स्थिति होती है लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह स्तन कैंसर का रूप ले लेती है।

इंवेसिव डक्टल कार्सिनोमा

यह एक स्तन कैंसर है जो डक्ट्स में प्रारम्भ होता है और यह डक्ट्स के बाहर स्तन के ऊतकों के आसपास फैलता है। यह स्तन कैंसर में सबसे कॉमन कैंसर है जिसका हिस्सा सभी प्रकार के स्तन कैंसरों में 80% होता है।

इंवेसिव डक्टल कार्सिनोमा को ट्यूबुलर, क्रिबरीफॉर्म, मेडुलरी, मुसीनस, पैपिल्लरी जैसी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है या किसी भी विशेष प्रकार में नहीं रखा जाता है।

इंवेसिव लोबुलर कार्सिनोमा

यह स्तन कैंसर स्तन के लोबुल्स में प्रारम्भ होता है। सभी स्तन कैंसरों में इसका प्रतिशत लगभग 10% है।

स्तन में सूझन का कैंसर

यह स्तन का कैंसर कॉमन नहीं है। इस कैंसर में स्तन में छोटे लिम्फ़ चैनलों के माध्यम से और त्वचा के ऊपर कैंसर कोशिकाएं विकसित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप त्वचा और स्तन लाल हो जाते हैं और इन पर सूझन आ जाती है।

स्तन में सूझन का कैंसर बहुत ही त्वरित गति से फैलता है इसलिए इसकी तुरंत जांच कारवाई जानी चाहिए और उपचार किया जाना चाहिए।

स्तन की पेजेट की बीमारी

इस स्थिति में निपल पर परतदार रैशेस हो जाते हैं। जिन स्त्रियों में यह स्थिति पायी जाती है उनमें अंतर्निहित स्तन कैंसर होने की संभावना होती है।

स्तन का फीलोड्स ट्यूमर

यह दूसरे प्रकार की स्तन की स्थिति होती है जो सामान्यरूप में गांठ के रूप में मौजूद होती है। फीलोड्स ट्यूमर एक बिना नुकसान करने वाली स्थिति से कैंसर का रूप धरण कर लेता है। इसका उपचार फीलोड्स के प्रकार पर आधारित होता है जिसका पता गांठ को दूर करने के बाद लगता है। कैंसर जैसे ट्यूमर की सर्जरी के बाद रेडिओथेरपी दी जाती है।

बहुत सारे जोखिम कारक होते हैं जो स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं।

आयु

जैसा कि सभी कैंसरों में होता है स्तन कैंसर का खतरा भी बढ़ती हुई आयु के साथ बढ़ता है। 70% से अधिक के स्तन कैंसर उन स्त्रियॉं में होते हैं जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है।

आनुवांशिक

केवल 5% स्तन कैंसर आनुवांशिक होते हैं। शेष 95% स्तन कैंसर स्वतःस्फूर्त होते हैं। आनुवांशिक स्तन कैंसर युवा महिलाओं में होते हैं। यदि स्तन, डिंबाशय अथवा अन्य कैंसर की पारिवारिक हिस्टरी है तो (निकटतम 3 या उससे अधिक पारिवारिक सदस्यों) यह सलाह दी जाती है कि इसकी जांच के लिए अपने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर या जीनेटीसिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। BRCA1 और BRCA2 दो प्रकार के जीन हैं जो यदि असामान्य रुप से विकसित होते हैं तो स्तन कैंसर और डिंबाशय, कोलन, पैंक्रिया और थायरोड जैसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आनुवांशिक कैंसर की आशंका है तो असामान्य जींस के लिए जांच करवा ली जानी चाहिए।

पारिवारिक हिस्टरी

जिन स्त्रियों के प्रथम डिग्री रिश्तेदारों (बहन, माता, बेटी) को स्तन कैंसर हुआ हो उनमें अन्य लोगों की तुलना में स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक होती है।

30 वर्ष की आयु से पहले छाती पर रेडिएशन लेना

30 वर्ष की आयु से पहले छाती पर रेडिएशन उपचार लेना स्तन कैंसर होने की संभावना को बढ़ाता है। इस प्रकार की रेडिएशन थेरेपी होजकिंस लिंफोमा जैसी बीमारी के उपचार में दी जाती है।

अधिक वजन होना और मोटापा

अधिक वजन होने के कारण स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है विशेषकर रजोनिवृत्ति (मेनोपोज़) के बाद। यह उन औरतों पर भी लागू होता है जिन्होंने पहले स्तन कैंसर का उपचार करवाया है।

एचआरटी का प्रयोग

वर्तमान में या हाल ही में कारवाई गई होर्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी से स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।

शराब और धूम्रपान का सेवन

शराब पीने और धूम्रपान करने से स्तन का कैंसर होने खतरा बढ़ जाता है।

रजोदर्शन (मेनार्के) जल्दी होना और रजोनिवृत्ति देरी से होना

जिन स्त्रियों में मासिक धर्म 12 वर्ष की आयु के पहले प्रारम्भ हो जाता है और जिनमें रजोनिवृत्ति (मेनोपोज़) 55 वर्ष की आयु के बाद होता है उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।

स्तन की बिनाइन स्थिति

कुछ बिनाइन (कैंसर नहीं होने) स्थितियों से भी स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बिनाइन स्थितियाँ हैं डक्टल हाइपरप्लासिया, पैपिलोमा, स्क्लेरोसिंग अड़ेनोसिस और कॉम्प्लेक्स फायब्रोड़ेनोमस। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू भी (LCIS) स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। एलसीआईएस एक कैंसर पूर्व की स्थिति है और जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है यह कैंसर नहीं है।

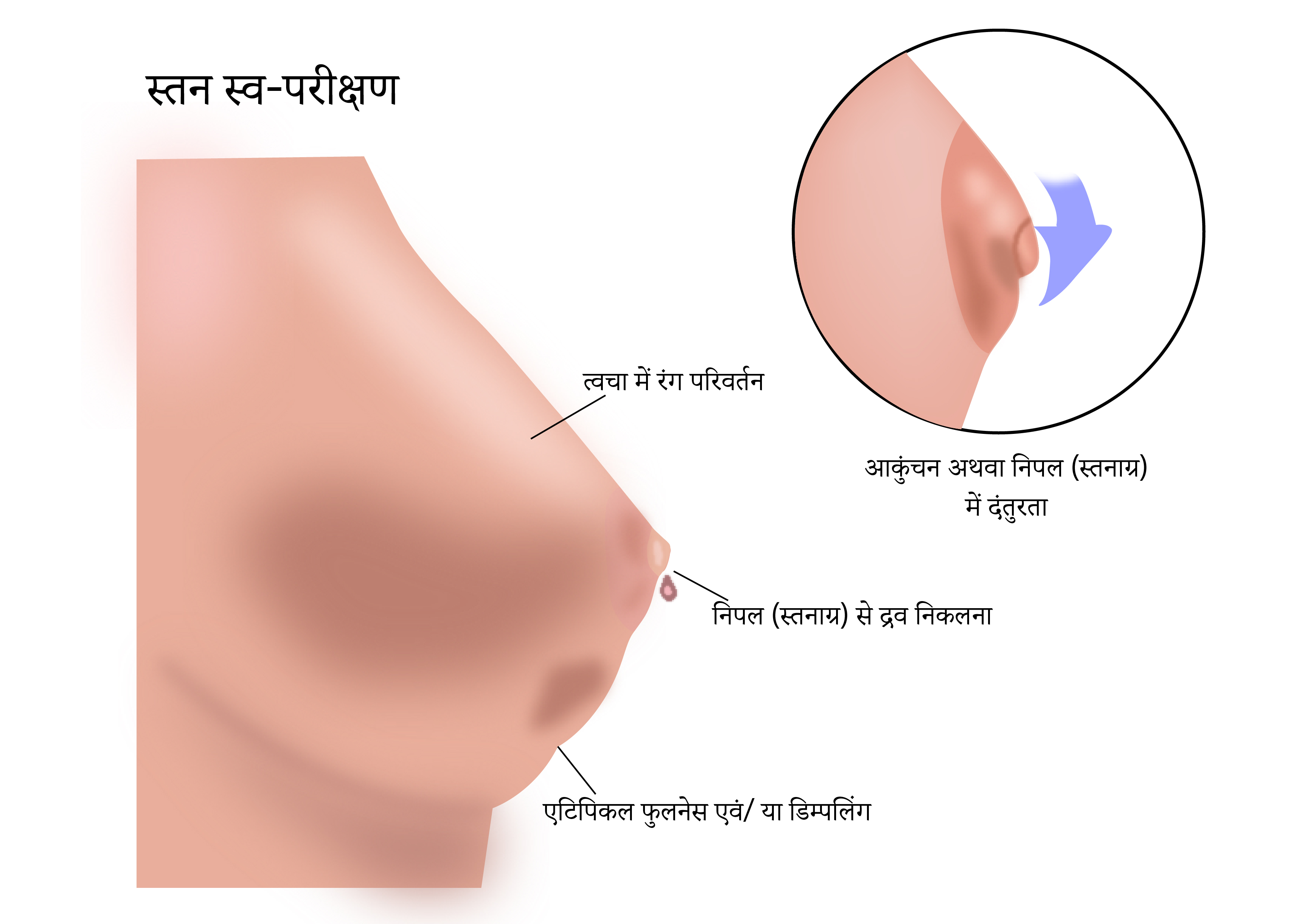

स्तन कैंसर के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। प्रारम्भिक स्तन कैंसर में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। यदि ये लक्षण दिखाई दें तो इसका मतलब यह नहीं कि कैंसर हो गया है लेकिन डॉक्टर से इसकी जांच करवा लेना महत्वपूर्वण हो जाता है।

- स्तन में गांठ या इसका मोटा होना

- निपल से डिस्चार्ज होना

- स्तन या निपल पर रैश होना

- निपल का भीतर की ओर मुड़ना

- स्तन पर त्वचा में गड्ढे पड़ना

- बगल में गांठ

- स्तन के आकार और साइज़ में परिवर्तन

स्तन में गांठें

स्तन में गांठ से मतलब है स्तन का मोटा होना या सूजन आ जाना।

अधिकांश स्तन में गाँठे नुकसानदेह नहीं होती (कैंसर नहीं होता) सामान्यतया वे फायब्रोडेनोमस अथवा ब्रेस्ट सिस्ट्स होते हैं जो या तो बिना कुछ किए छोड़ दिये जाते हैं या इनका आसानी से उपचार किया जाता है। स्तन में कोई संक्रमण, घाव या ट्रौमा भी गांठ के रूप में हो सकते हैं। यदि स्तन में गांठ दिखाई दे तो निश्चितरुप से डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए।

स्तन कैंसर को नैदानिक परीक्षण और जांच के बाद ही पता लगाया जा सकता है।

नैदानिक जांच (क्लिनिकल जांच)

क्लिनिकल जांच किसी डॉक्टर के द्वारा की जाती है। इसमें स्तनों और दोनों बगलों के आसपास सम्पूर्ण जांच की जाती है। इसमें शरीर के अन्य भागों जैसे गला, छाती और पेट की भी जांच की जाती है। यह जांच फैमिली डॉक्टर के साथ साथ, स्तन सर्जन या कैंसर विशेषज्ञ भी कर सकता है।

प्रारम्भिक जांच

जांच के बाद डॉक्टर निम्नलिखित टेस्ट करवाने के लिए कहेगा:

मैमोग्राम

स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए मैमोग्राम सर्व सामान्य टेस्ट है। यह स्तन का एक्स-रे लेने का एक छोटा परीक्षण है। इस टेस्ट के दौरान स्तन के ऊतकों को एक प्लेट से दबाया जाता है और विभिन्न एंगलों से दो एक्स-रे लिए जाते हैं। यदि गांठ होने का अनुभव नहीं हो रहा हो तो भी मैमोग्राम से स्तन कैंसर का पता लगाया जा सकता है। सामान्यतया मैमोग्राम 40 वर्ष से अधिक की स्त्रियॉं का किया जाता है। युवा स्त्री में स्तन ऊतक घने होते हैं अतः इसके सही चित्र लेना और इसमें हुए किसी परिवर्तन को मालूम करना मुश्किल हो जाता है।

स्तन का अल्ट्रासाउंड

स्तन के अल्ट्रासाउंड में इसका चित्र लेने के ईईए साउंड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। स्तन में कोशिकाओं के साथ साथ यदि कोई द्रव है या सिस्ट है या कठोरता है तो यह टेस्ट बेहतर ढंग से दर्शाता है। यह टेस्ट स्तन पर थोड़ा जेल रख कर हैंड-हेल्ड यंत्र द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता और अधिक समय न लेकर कुछ ही मिनटों में किया जाता है।

स्तन का एमआरआई (MRI)

एमआरआई (MRI) (Magnetic resonance Imaging) में शरीर के अंग का विस्तृत चित्र लेने के लिए एक प्रभावशाली चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी एक्स-रे का प्रयोग नहीं किया जाता। स्तन कैंसर के निदान के लिए स्तन का एमआरआई (MRI) कुछ ही परिस्थितियों में किया जाता है। यह हर किसी के लिए रूटीन टेस्ट के रूप में नहीं किया जाता। यह उन स्त्रियॉं में मुख्यतया किया जाता है जिनके स्तन बहुत ही घने हों जहां मैमोग्राम भी उपयोगी नहीं होता। यह उन युवा स्त्रियॉं में भी किया जाता है जिनमें स्तन कैंसर का खतरा अधिक हो। (BRCA1 और BRCA2).

स्तन बायोप्सी

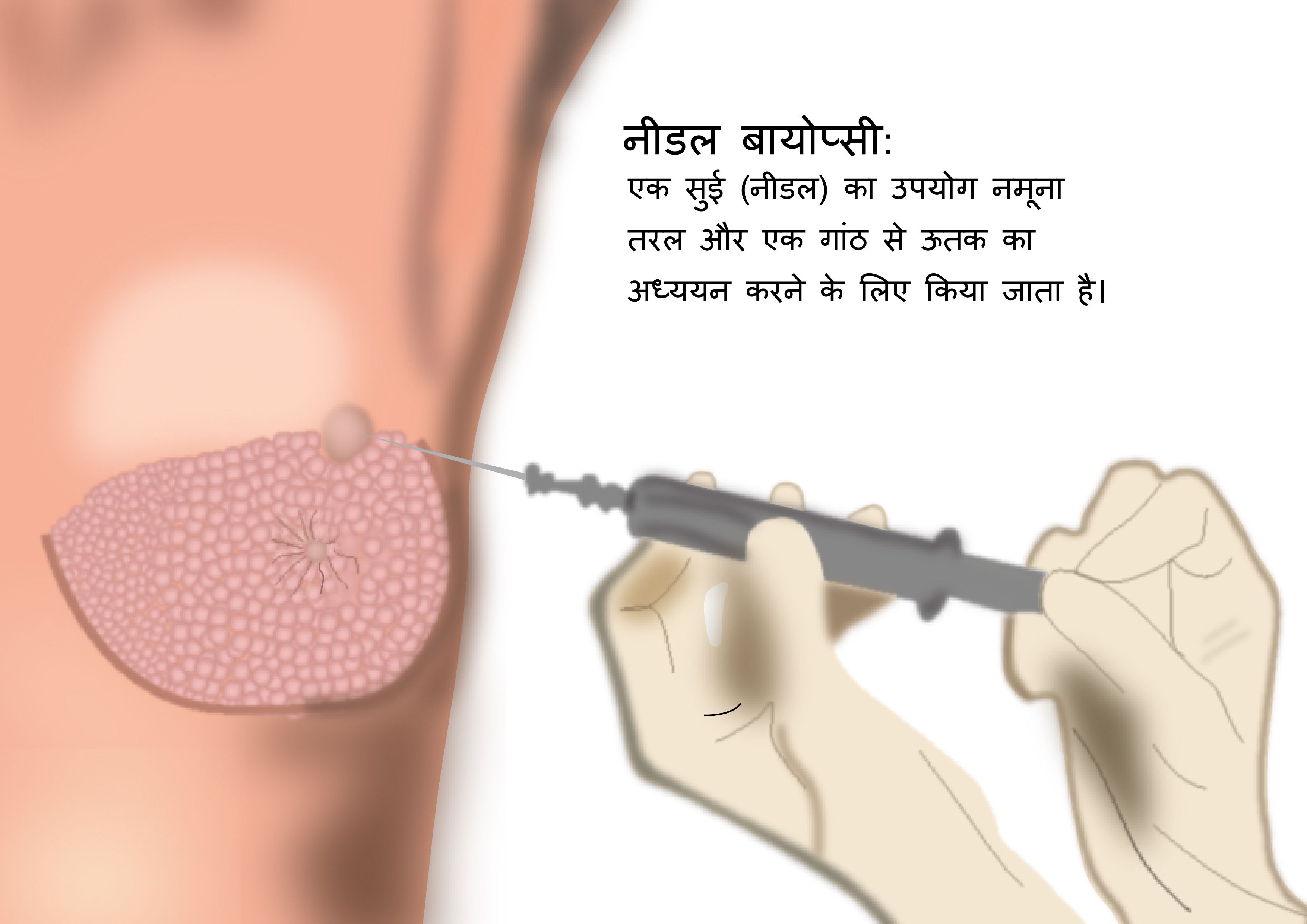

परीक्षण और प्रारम्भिक जांच के बाद यदि कैंसर की आशंका दिखाई देती है तो डॉक्टर असामान्य भाग का बायोप्सी करेगा। बायोप्सी वह टेस्ट है जिसमें स्तन ऊतक का एक टूकड़ा निकाला जाता है और इसके निदान के लिए इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसे करने के लिए विभिन्न तरीकें हैं।

फ़ाइन नीडल एस्पिरेशन सीटोलोजी (FNAC)

इस टेस्ट में एक छोटी सी सूई स्तन में घुसाई जाती है और किसी विशिष्ट कोशिका या द्रव को निकाला जाता है। जब इस निदान से कैंसर की कोशिकाएं होने का पता लगता है या लिए गए सैम्पल के आधार पर निदान नहीं किया जा सकता है तो अन्य टेस्ट करवाने आवश्यक हो जाते हैं।

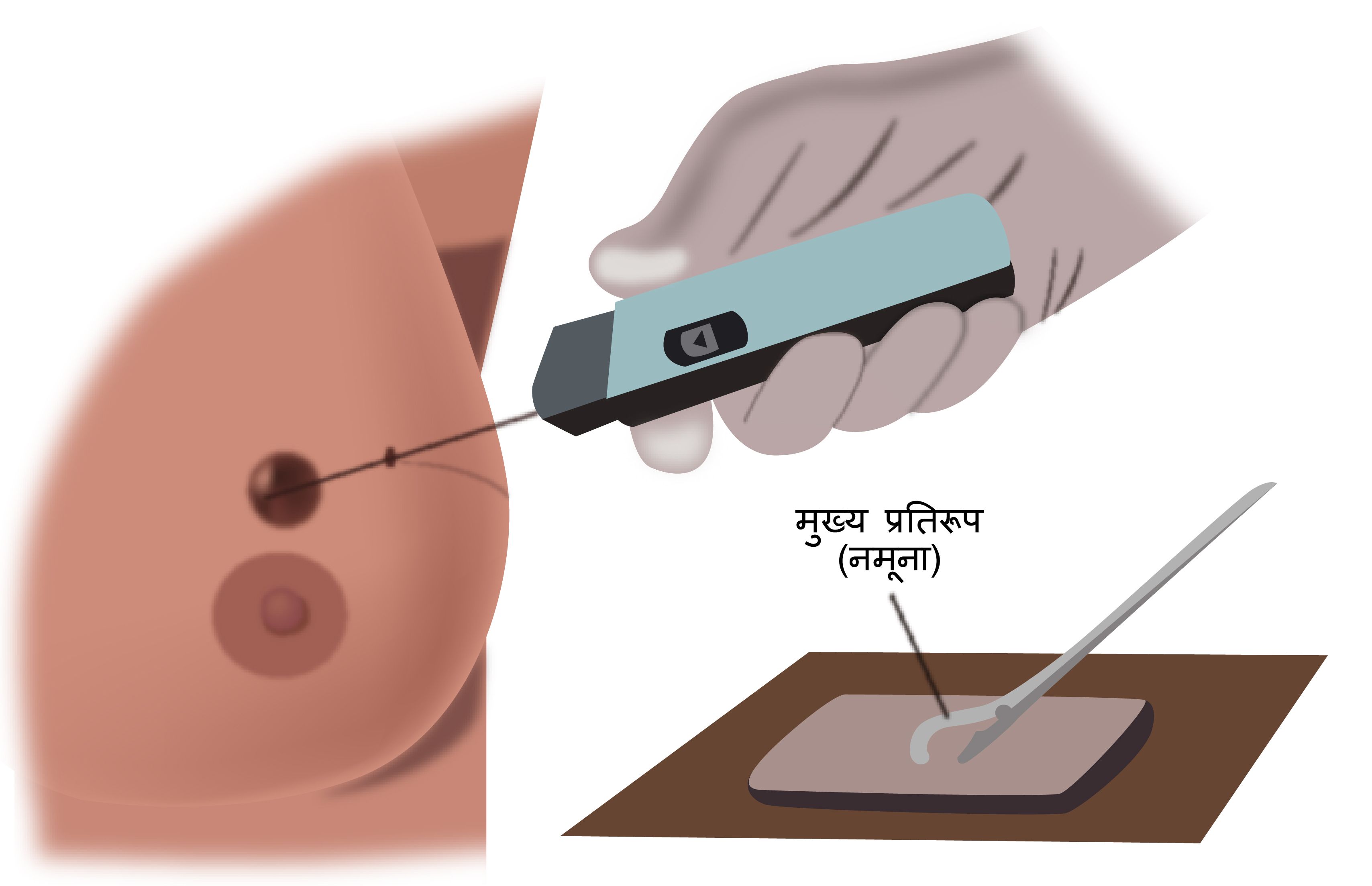

कोर बायोप्सी

यह वह टेस्ट है जिसमें एक बड़ी सूई से भीतरी ऊतक के एक बड़े टूकड़े (कोर) को निकाला जाता है। यह एफ़एनएसी की तुलना में अधिक सही पद्धति है। ये भीतरी बड़ा भाग एक्स-रे (स्टीरिओटैक्टिक), अल्ट्रासाउंड अथवा एमआरआई की देख-रेख में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया आउट-पैशेंट (अस्पताल में भर्ती होए बिना) की जाती है और लोकल एनेस्थेसिया के अंतर्गत की जाती है। यह स्तन कैंसर के निदान में प्रयोग में लाया जानेवाला स्टैंडर्ड फॉर्म है।

सर्जिकल बायोप्सी

जब स्तन में चीरा लगाया जाता है तब सर्जिकल बायोप्सी की जाती है। ये एक्ससीजनल या इनसिजनल बायोप्सी हो सकती है। यह लोकल या जनरल एनेस्थीसिया के तहत की जा सकती है।

एक्सीजनल बायोप्सी

यह तब की जाती है जब गांठ या ट्यूमर पूर्णरूप से काट दी जाती है। यदि गांठ छोटी है और अनुभव नहीं की जा रही है तो एक्सीजन वाइर या सूई से की जा सकती है। ये अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या एमआरआई करने के पहले लगाई जाती हैं।

इंसीजनल बायोप्सी

यह वहाँ की जाती है जहां गांठ बहुत बड़ी होती है जो स्तन के आकार को बिगाड़े बिना निकालने में मुश्किल होती है। गांठ का केवल छोटा टूकड़ा निकाला जाता है।

स्तन कैंसर का निदान

पैथोलोजिस्ट द्वारा बायोप्सी नमूने को प्रोसेस करने और जांच करने के बाद ही स्तन कैंसर का निदान किया जाता है। पैथोलोजिस्ट बायोप्सी नमूने की अतिरित जांच करेगा ताकि कैंसर की श्रेणी को बेहतर ढंग से मालूम किया जा सके और आगे के उपचार के लिए सही दिशा मिल सके। पैथोलॉजी रिपोर्ट पर निम्नलिखित परिणाम सामान्यतया देखे जा सकते हैं।

स्तन कैंसर के प्रकार :

कैंसर का ग्रेड :

ग्रेड 3 के साथ ग्रेड 1 से 3 के कैंसर से मतलब है बहुत ही आक्रामक कैंसर।

कैंसर का साइज़:

कैंसर को हटाने के बाद पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट आती है उसमें सामान्यतया साइज़ का उल्लेख होता है।

मार्जिन:

कैंसर की चीर-फाड़ करने के बाद की गई रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि ओपरेट किए गए कैंसर के आसपास के मार्जिन साफ हो गए हैं या नहीं। यदि मार्जिन साफ नहीं हैं तो पुनः चीर-फाड़ करने की आवश्यकता होगी।

ईआर और पीआर स्टेटस:

रिपोर्ट हमें बताएगी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर (ईआर) अथवा प्रोजेस्ट्रन रिसेप्टर (पीआर) के लिए क्या कैंसर पॉज़िटिव है। यदि इनमें से एक पॉज़िटिव है तो मरीज को हार्मोनल उपचार लेने से लाभ मिलेगा।

एचईआर 2 स्टेटस:

रिपोर्ट यह भी बताएगी कि क्या कैंसर एचईआर 2 स्टेटस के लिए पॉज़िटिव है। यदि यह पॉज़िटिव है तो मरीज को ट्रास्टुजुमब, पर्टुजुमब और आँय एजेन्टों जैसी ड्रग से उपचार लेने का लाभ मिलेगा।

अन्य जांच

सीटी स्कैन

एक बार कैंसर का निदान कर लेने के बाद CT स्कैन अथवा कम्प्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन स्टेज जानने के लिए सामान्यतया किया जाता है। यह तब किया जाता है जब डॉक्टर यह समझता है कि कैंसर के स्तन से शरीर के अन्य भागों में फैलने का खतरा है।

पीईटी-सीटी स्कैन

पीईटी सीटी स्कैन एक अधिक विशेषीकृत सीटी स्कैन है जहां कैंसर के फैलने की गति को अधिक सटीकता से देखा जाता है। कुछ स्थितियों में डॉक्टर इस स्कैन के लिए कह सकता है।

हड्डी का स्कैन

हड्डी का एक आइसोटोप स्कैन स्टेज मालूम करने का स्टेज होता है जिसमें हड्डियों में कैंसर फैलने की जांच की जाती है।

यह मरीजों में तब किया जाता है जब डॉक्टर यह समझता है कि कैंसर के हड्डियों में फैलने का खतरा है। दो प्रकार के हड्डियों के स्कैन किए जा सकते हैं। एक टेक्निशीयम-99 स्कैन होता है जो सस्ता होता है और दूसरा एफ़-18 हड्डी स्कैन होता है जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक संवेदनशील और अधिक महंगा होता है।

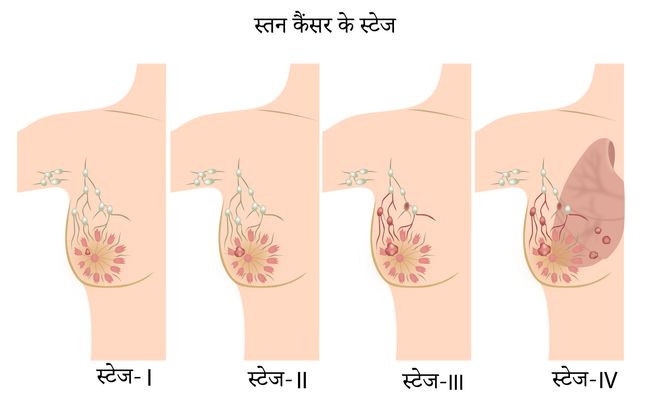

स्तन कैंसर का स्टेज टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम या नंबर सिस्टम पर आधारित होता है।इनमें से किसी एक सिस्टम से स्टेज मालूम करना स्तन में मौजूद ट्यूमर के आकार, स्तन में एक स्थान पर तथा लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर का फैलना और शरीर के दूसरे भागों में कैंसर के फैलने पर आधारित होता है।

TNM स्टेजिंग

TNM का पूर्ण रूप है ट्यूमर, नोड़ और मेटास्टैसेस

T स्टेजिंग

T से मतलब है ट्यूमर की साइज़। T को T1 से T4 में विभाजित किया जाता है।

| T1 | ट्यूमर का साइज़ अधिकतम 2 सेमी के व्यास या उससे कम होता है। T1 का आगे निम्नानुसार विभाजन किया जाता है: |

| T1mi | ट्यूमर 0.1 सेमी या उससे कम होता है |

| T1a | ट्यूमर 0.1सेमी से बड़ा होता है लेकिन 0.5 सेमी से बड़ा नहीं होता। |

| T1b | ट्यूमर 0.5 सेमी से बड़ा होता है लेकिन 1 सेमी से बड़ा नहीं होता। |

| T1c | ट्यूमर 1.0 सेमी से बड़ा होता है लेकिन 2.00 सेमी से बड़ा नहीं होता। |

| T2 | ट्यूमर 2.0 सेमी से बड़ा होता है लेकिन 5.00 सेमी से बड़ा नहीं होता। |

| T3 | ट्यूमर का व्यास 5.0 सेमी से अधिक होता है। |

| T4 | T4 स्टेज को आगे निम्नानुसार प्रविभाजित किया जाता है: |

| T4a | ट्यूमर छाती की दीवार पर फैल गया है |

| T4b | ट्यूमर त्वचा में फैल गया है |

| T4c | ट्यूमर छाती की दीवार और त्वचा पर फैल गया है |

| T4d | इस कैंसर से त्वचा लाल हो गई है और इस पर सूझन आ गई है |

N स्टेजिंग

| N0 | लिम्फ़ ग्रंथियों में कोई कैंसर कोशिकाएं नहीं पायी गई |

| N1 | लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर कोशिकाएं पायी गई जो चलायमान हैं। |

| N2 | लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर कोशिकाएं पायी गई जो एक दूसरे से या अन्य भागों से जुड़ी हुई हैं |

| N3 | स्तन हड्डी के पास लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर कोशिकाएं पायी गई हैं। |

M स्टेजिंग

| MX | स्तन के बाहरी भाग और रिजनल ग्रंथियों में कैंसर फैलने का निर्धारण नहीं किया जा सकता |

| M0 | स्तन के बाहरी भाग या रिजनल लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर नहीं फैला है |

| M1 | स्तन के बाहर या रिजनल लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर मौजूद है |

नंबर स्टेजिंग

स्टेज 1

| स्टेज 1 | स्टेज 1 स्तन कैंसर को निम्नानुसार प्रविभाजित किया जाता है |

| स्टेज 1a | कैंसर 2.0 सेमी या छोटा है और लिम्फ़ ग्रंथियों में नहीं फैला है। |

| स्टेज 1b | कैंसर या तो 2.0 सेमी है या इससे छोटा है और कैंसर कोशिकाएं स्तन के नजदीक लिम्फ़ ग्रंथियों में पायी गई हैं। |

स्टेज 2

| स्टेज 2 | स्टेज 2 को 2 ग्रुपों में प्रविभाजित किया जा सकता है। |

| स्टेज 2a | स्तन में ट्यूमर 2.0 सेमी अथवा उससे छोटा है और बगल या स्तन हड्डी के पास में 1 से 3 लिम्फ़ ग्रंथियों में पाया गया है अथवा

स्तन में ट्यूमर 2.0 सेमी से बड़ा है लेकिन 5.0 सेमी से बड़ा नहीं है और लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर नहीं है। |

| स्टेज 2b | ट्यूमर 2 सेमी से बड़ा है लेकिन 5 सेमी से बड़ा नहीं है और केवल बगल में 1 से 3 लिम्फ़ ग्रंथियों में या स्तन की हड्डी में कैंसर कोशिकाएं हैं अथवा ट्यूमर 5 सेमी से बड़ा है और यह लिम्फ़ ग्रंथियों में नहीं फैला है। |

स्टेज 3 स्तन कैंसर

| स्टेज 3 | स्तन कैंसर को 3 ग्रुपों में विभाजित किया जाता है। |

| स्टेज 3a | स्तन में ट्यूमर नहीं दिखाई देता है या बगल में किसी भी साइज़ का ट्यूमर या 4-9 लिम्फ़ ग्रंथियों में या स्तन की हड्डी के आसपास कैंसर कोशिकाएं पायी जाती हैं अथवा ट्यूमर 5 सेमी से अधिक बड़ा हो और लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर कोशिकाओं के छोटे ग्रुप हों अथवा ट्यूमर 5 सेमी से बड़ा हो और बगल में 3 लिम्फ़ ग्रंथियों में अथवा स्तन की हड्डी के आसपास लिम्फ़ ग्रंथियों में पाया गया हो |

| स्टेज 3b | ट्यूमर स्तन की त्वचा पर या छाती की दीवार पर फैल गया हो और त्वचा पर अल्सर या सूझन आ गई हो। बगल में 9 लिम्फ़ ग्रंथियों पर या स्तन की हड्डी के आसपास कैंसर कोशिकाएं हों। |

| स्टेज 3c | ट्यूमर किसी भी साइज़ का हो सकता है लेकिन त्वचा में कैंसर हो जिससे त्वचा अल्सरयुक्त या इस पर सूझन आ गई हो और यह छाती की दीवार पर फैल गया हो। यह कोलर की हड्डी के ऊपर या नीचे, बगल में लिम्फ़ ग्रंथियों और छाती की हड्डी के आसपास या बगल में 10 या उससे अधिक लिम्फ़ ग्रंथियों में भी फैल जाता है। |

स्टेज 4

इस स्टेज में स्तन में ट्यूमर किसी भी साइज़ का हो सकता है और लिम्फ़ ग्रंथियों में कैंसर कोशिकाएं हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती हैं लेकिन लिवर, फेफड़े, हड्डी या ब्रेन जैसे शरीर के भागों में कैंसर फैल जाता है।

स्तन कैंसर के निदान के बाद कैंसर और उसमे शामिल रिजनल लिम्फ़ ग्रंथियों को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। यह सामान्यतया स्तन कैंसर के लिए पहले प्रकार का उपचार है। कभी कभी सर्जन मरीज को सर्जरी के पूर्व कीमोथेरपी करने के लिए सुझाव देते हैं।

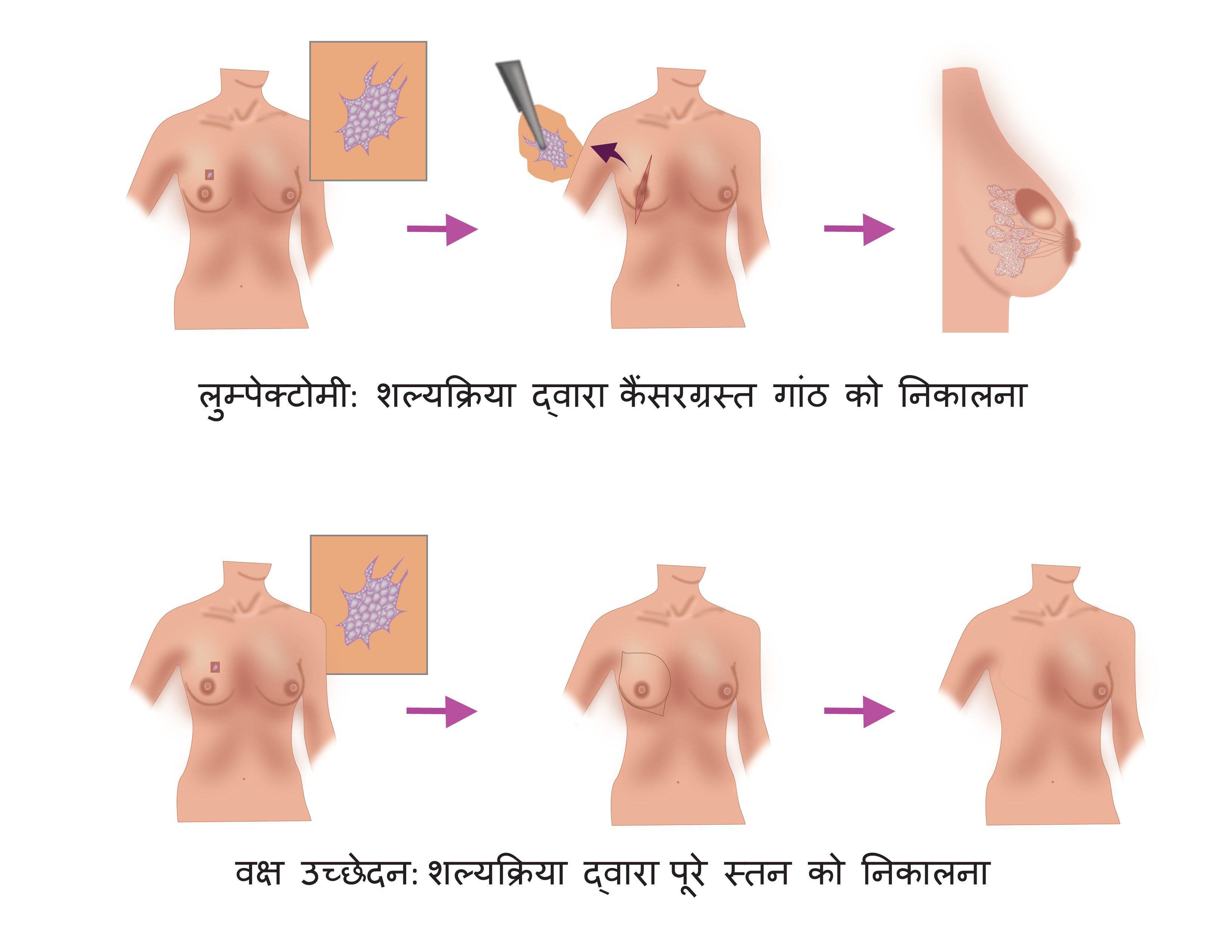

स्तन में गांठ को निकालने के लिए सर्जरी

स्तन कैंसर की सर्जरी कई तरीकों से की जाती है। सर्जरी के लिए सामान्य ख्याल इस बात का रखा जाता है कि ज्ञात कैंसर को निकाल दिया जाए और जितना संभव हो सके सामान्य ऊतकों की रक्षा की जाए। इसके मद्देनजर विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण आपनाए जाते हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

उस स्थान पर एक चौड़ा चीरा लगाना

उस स्थान पर एक चीरा लगाना या लम्पेक्टोमी एक प्रक्रिया है जिसमें स्तन में से कैंसर और इसके आसपास के सामान्य ऊतकों की एक रिम को काट दिया जाता है। स्तन का शेष भाग यथावत रहने दिया जाता है और इसे काटा नहीं जाता। यह सर्जरी सामान्यतया जनरल एनेस्थेसीया के तहत अन्य पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता पर की जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि लम्पेक्टोमी के बाद रेडिएशन थेरेपी उतनी ही प्रभावशाली रहती है जितनी मस्टेक्टोमी।

मस्टेक्टोमी

मस्टेक्टोमी वह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण स्तन को काट दिया जाता है।

मस्टेक्टोमी कई प्रकार की हो सकती है।

एक साधारण मस्टेक्टोमी एक ऑपरेशन है जहां स्तन के सभी ऊतकों और स्तन को कवर करने वाली त्वचा को काट कर अलग कर दिया जाता है।

एक रैडिकल मस्टेक्टोमी वह जिसमें इसे कवर करने वाली त्वचा के साथ सम्पूर्ण स्तन और इसके नीचे की दो मांस-पेशियों और एक्सिला (बगल) में लिम्फ़ ग्रंथियों को काट दिया जाता है।

एक संशोधित रैडिकल मस्टेक्टोमी एक रैडिकल मस्टेक्टोमी के समान है सिवाय की इसमें केवल एक मांसपेशी को काटा जाता है।

एक त्वचा स्पेरिंग मस्टेक्टोमी वह प्रक्रिया है जिसमें सभी स्तन कोशिकाओं को काट दिया जाता है लेकिन स्तन पर की त्वचा को रहने दिया जाता है। यह तब की जाती है जब त्वरित स्तन को वापस अपनी स्थिति में लाने की योजना की गई हो।

किस प्रकार की स्तन सर्जरी की जानी चाहिए

स्तन सर्जरी का प्रकार ट्यूमर की साइज़ और निदान के समय स्टेज, ऑपेरेशन करनेवाले सर्जन के अनुभव और मरीज की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है।

वाइड लोकल एक्सीजन करने का मतलब है केवल असामान्य गांठ को काट देना और शेष सामान्य स्तन को यथावत रहने देना। यह प्रक्रिया कई स्त्रियों को पसंद आती है क्योंकि इसमें सम्पूर्ण स्तन को नहीं काटा जाता।

ऑपेरेशन किये गए भाग पर दाग सामान्यतया छोटा होता है और एक समय के बाद यह दिखाई नहीं देता। इस प्रक्रिया का कॉस्मेटिक परिणाम बहुत ही अच्छा आता है।

लेकिन एक चौड़ा चीरा होने के कारण मरीज को हमेशा ऑपेरेशन के बाद रेडिएशन उपचार करवाना आवश्यक होता है। पश्चिमी देशों में स्तन के कैंसर में एक चौड़ा चीरा लगाने की प्रक्रिया सामान्यतया अपनाई जाती है। भारत में आमतौर पर मस्टेक्टोमी की जाती है।

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है मस्टेक्टोमी में ट्यूमर के साथ साथ सम्पूर्ण स्तन को काट दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में कैंसर की साइज़ और स्थान या प्रकार के कारण मरीज के लिए मस्टेक्टोमी एक मात्र विकल्प होता है।

मस्टेक्टोमी के बाद विशेषकर स्तन कैंसर के प्रारम्भिक स्टेज में रेडिएशन की आवश्यकता नहीं होती और एक सिंगल ओपेरेशन से उपचार पूरा हो जाता है। मस्टेक्टोमी के बाद त्वरित अथवा कुछ दिनों बाद स्तन को वापस उसके सही रूप में लाने का विकल्प उपलब्ध है।

लिम्फ़ ग्रंथि की सर्जरी

जब स्तन कैंसर अपने मूल स्थान से फैलता है तो यह बगल की लिम्फ़ ग्रंथियों पहुँच जाता है।

अतः काँख की लिम्फ़ ग्रंथि की सर्जरी स्तन कैंसर के सर्जिकल उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। काँख की सर्जरी कई तरीकों से की जाती है।

सेंटीनेल नोड बायोप्सी

सेंटीनेल नोड पहला नोड या नोड्स हैं जहां कैंसर फैल सकता है। यदि सेंटीनेल नोड में कैंसर नहीं है तो अन्य काँख की ग्रंथियों में कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है।

स्तन में ट्यूमर के चारों ओर के भाग में रेडियोएक्टिव पदार्थ या ब्लू डाय का एक छोटा डोज़ देने के बाद सामान्यतया बगल में सेंटीनेल नोड ज्ञात होता है। जिस पहले लिम्फ़ नोड में डाय फैल जाती है वहाँ से इसका प्रारम्भ होता है। इन पदार्थों से सर्जरी के समय सर्जन को नोड ज्ञात करने में सहायता मिलती है। सेंटीनेल नोड बायोप्सी उसी समय की जाती है जब वाइड लोकल एक्सीजन अथवा मस्टेक्टोमी की जाती है।

कैंसर की कोशिकाओं के लिए काटी गई इन ग्रंथियों की जांच माइक्रोस्कोप के जरिये की जाती है। यदि कैंसर की कोशिकाएं नहीं पायी जाती हैं तो आगे काँख की सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यदि कैंसर कोशिकाओं का पता लगता है तो सर्जन सभी अन्य काँख की लिम्फ़ ग्रंथियों को काटने का निर्णय लेता है या काँख के रेडिएशन उपचार पर विचार करता है।

एक्सिलरी क्लेयरंस

बगल से सभी लिम्फ़ ग्रंथियों को काट देना एक्सिलरी क्लियरेंस कहलाता है। यह तब किया जाता है जब सेंटीनेल ग्रंथि में कैंसर कोशिकाएं होती हैं अथवा कोई सेंटीनेल नोड प्रक्रिया नहीं की गई हो और स्तन से प्राथमिक ट्यूमर को निकालने के साथ साथ एक्सिलरी सर्जरी की गई हो। एक्सिलरी क्लियरेंस किसी रेडिकल मस्टेक्टोमी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब कोई एक्सिलरी क्लियरेंस किया गया हो तब औसतन लगभग 10 से 20 लिम्फ़ ग्रंथियों को काटा जाता है।

स्तन सर्जरी उपरांत इसके प्रभाव

स्तन कैंसर सर्जरी बहुत ही कॉमन है और यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है। सभी उपचारों के समान इस प्रकार की सर्जरी के बाद भी कुछ कॉमन प्रभाव होते हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

सेरोमा एकत्रित होना

सर्जिकल दाग के नीचे द्रव की छोटी मात्र एकत्रित होती है। सामान्यतया, इस द्रव को निकालने के लिए ओपेरेशन के बाद एक ट्यूब लगाई जाती है। कभी कभी ड्रेन के बाहर निकालने के बाद द्रव जमा हो जाता है। यह द्रव सूई और सिरिन्ज की सहायता से आसानी से निकाला जा सकता है।

सन्न हो जाना

काँख की सर्जरी के बाद बगल के नीचे और कंधे के ऊपर सुन्न महसूस करना आम बात है। यह अनुभूति एक समय के बाद परिवर्तित हो जाती है और सर्जरी के बाद कई वर्षों तक रहती है। यह सर्जरी के बाद एक सामान्य प्रभाव होता है और ऐसा होने से यह मतलब नहीं कि प्रक्रिया में कोई खामी रह गई है।

लिंफोडीमा

यह ओपेरेशन की तरफ भुजा, बांह अथवा हाथ में सूझन है। यह ओपेरेशन करने के बाद कई दिनों या सप्ताहों तक बनी रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि बगल के नीचे से लिम्फ़ ग्रंथियों को काटा जाता है। यह स्तन और काँख की सर्जरी का एक सामान्य साइड इफैक्ट है, विशेषतया एक्सिलरी क्लियरेंस के बाद और 25% मरीजों में यह होता है। मालिश और फिजिओथेरपी टेकनीक से सूझन कम हो सकती है।

संक्रमण

किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यह एक संभावित साइड इफेक्ट है और इसे उचित उपचार और एण्टीबायोटिक्स के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

कंधे में दर्द अथवा अकडपन

काँख की सर्जरी या मस्टेक्टोमी के बाद मरीज कंधे में अकडपन या दर्द का अनुभव होता है। सर्जरी के बाद कंधे में अकडपन को कम करने के लिए नियमित रूप से हाथ की एक्सर्साइज़ करनी चाहिए। ये एक्सर्साइज़ सर्जन या फिजिओथेरपिस्ट द्वारा सिखाई जा सकती हैं।

स्तन को पुनः अपने आकार में लाना

स्तन रीकन्स्ट्रक्शन एक सर्जरी है जो स्तन को दूसरी तरफ के स्तन के समान नया शेप देने के लिए मस्टेक्टोमी के बाद सर्जरी की जाती है।

मस्टेक्टोमी के साथ साथ ही रीकन्स्ट्रक्शन किया जाता है (त्वरित रीकन्स्ट्रक्शन) अथवा इसे बाद में भी किया जा सकता है। (डिलेड रीकन्स्ट्रक्शन).

रीकन्स्ट्रक्शन स्तन इंप्लांट का प्रयोग करके या शरीर के किसी भाग से ऊतक निकाल कर किया जा सकता है।

सामान्यतया स्तन रीकन्स्ट्रक्शन में एक से अधिक ओपेरेशन किए जाते हैं।

त्वरित रीकन्स्ट्रक्शन के लाभ ये हैं कि इसमें कम दाग होते हैं, स्तन के शेप के बिना कम समय लगता है और सामान्यतया अन्य प्रकारों से यह बेहतर रूप देता है। इसके गैर-लाभ यह हैं कि रीकन्स्ट्रक्शन के बाद रेडिएशन उपचार रीकन्स्ट्रक्टेड स्तन का शेप बिगड़ देता है।

डिलेयड रीकन्स्ट्रक्शन के लाभ यह हैं कि मरीज के पास इस बात को सोचने का समय रहता है कि क्या वह यह सर्जरी करवाए और वह अपने कैंसर के सभी उपचार पहले करवा ले और बाद में रीकन्स्ट्रक्शन करवाए। डिलेयड रीकन्स्ट्रक्शन के गैर-लाभ ये हैं कि मरीज को एक दूसरा ओपेरेशन करवाना होगा और उस ओपेरेशन के लिए एनेस्थेसीय भी लेना होगा।

दूसरे स्तन के साथ मैच करने के लिए निपल रीकन्स्ट्रक्शन भी करवाना जरूरी है। यह सामान्यतया प्राथमिक रीकन्स्ट्रक्शन के कुछ महीनों बाद किया जाता है। दूसरे निपल और इसके घेरे (अरिओला) के रंग से मैच करने के लिए निपल को टटू लगाया जाता है।

स्तन रीकन्स्ट्रक्शन के प्रकार

स्तन रीकन्स्ट्रक्शन सर्जरी विभिन्न टेकनीकों द्वारा की जाती है।

प्रोस्थेटिक रीकन्स्ट्रक्शन में स्तन को काटने के समय उस स्तन के स्थान पर रखा जाता है। इस प्रकार की तकनीकों का कॉमन प्रकार फ्लैप्स का प्रयोग करना है। (किसी और स्थान से हटाये गए ऊतक)

एक TRAM फ्लैप पेट के निचले भाग से ऊतक को काटना है और इसका प्रयोग स्तन के रीकन्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है लेकिन रेक्टस अब्डोमिनिस मांसपेशी टीआरएएम फ्लाप में जैसा किया जाता है, काटी नहीं जाती।

एलडी फ्लैप वह है जहां छाती के पिछले भाग पर लेटीसीमस डोरसी मांसपेशी को काटा जाता है और इसे आगे लाकर स्तन रीकन्स्ट्रक्शन किया जाता है।

स्तन प्रोस्थेसीस

मस्टेक्टोमी के बाद कोई महिला बिना किसी रीकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के उस स्थान पर स्तन प्रोस्थेसीस पहन सकती है। यह एक नकली स्तन होता है जो सिलिकॉन का बना होता है और इसे ब्रा के भीतर पहना जाता है। यह दूसरी ओर के स्तन के शेप और साइज़ को मैच कर सकता है। कुछ महिलाएं रीकन्स्ट्रक्शन करवाने के स्थान पर प्रोस्थेसीस पहनना ज्यादा पसंद करती हैं।

कीमोथेरपी

कीमोथेरपी कैंसर निरोधी ड्रग के रूप में प्रयोग में लायी जाती है और इंजेक्शन, ड्रिप्स और टेबलेट्स के रूप में दी जाती है। ये ड्रग कैंसर कोशिकाओं की अत्यधिक क्षति करके उन्हें मारने में सहायक होती हैं। साथ ही ये कुछ सामान्य ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कीमोथेरपी के परिणामस्वरूप जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका कारण सामान्य ऊतकों पर इस ड्रग का प्रभाव होता है। कैंसर के उपचार के लिए कई प्रकार की कीमोथेरपी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये ड्रग मिश्रण में या सिंगल एजेंट के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कीमोथेरपी एक समयावधि के अंतराल में दी जाती है, प्रत्येक अवधि 1 से 4 सप्ताह के बीच होती है, सामान्यतया 3 सप्ताह होती है। दो कीमोथेरपी के बीच का अंतर रखने के लिए यह ध्यान में रखा जाता है कि शरीर अगले डोज़ के लिए स्वस्थ हो गया है या नहीं। कीमोथेरपी का कोर्स सामान्यतया कुछ महीनों के लिए चलता है।

स्तन कैंसर के लिए कीमोथेरपी

कीमोथेरपी स्तन कैंसर के मरीजों के उपचार में एक अहम भूमिका अदा करती है। स्तन कैंसर उपचार में यह विभिन्न स्टेजों में दी जाती है। स्तन कैंसर की कुछ स्थितियों में यह बायोलोजिकल थेरेपी देने के आस-पास दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए बायोलोजिकल थेरेपी पर दिये गए सेक्शन को देखें।

एड्जुवंट कीमोथेरपी

कैंसर को संपूर्णतया हटाने के बाद सर्जरी के बाद कीमोथेरपी ड्रग देने के समय एड्जुवंट कीमोथेरपी दी जाती है। एड्जुवंट कीमोथेरपी का उद्देश्य कैंसर वापस होने की संभावना को कम करना है।

उन सभी मरीजों को जिनका स्तन कैंसर हटा दिया गया है उनके लिए जरूरी नहीं है कि वे कीमोथेरपी लें। इसकी आवश्यकता निदान के समय कैंसर के प्रकार और स्टेज पर निर्भर करती है और उसके आधार पर पुनः कैंसर होने के खतरे का आकलन किया जाता है। एक कैंसर चिकित्सक कैंसर के पुनः होने के खतरे पर चर्चा कर सकता है और एड्जुवंट कीमोथेरपी किए जाने के फ़ायदे और नुकसान पर बात कर सकता है।

स्तन कैंसर के लिए एड्जुवंट कीमोथेरपी विभिन्न कीमोथेरपी औषधियों के मिश्रण में दी जा सकती है। एक आदर्श मिश्रण का चयन निदान के समय कैंसर के स्टेज और मरीज की सामान्य हालत पर आधारित होता है। सामान्यतया प्रयोग में लाये जानेवाले मिश्रण यहाँ नीचे दिये गए हैं।

- FAC-फ्लुरोरेसिल, डोक्सोरुबीसिन, साइक्लोफ़ोस्फ़ेमाइड

- FEC-फ्लुरोरेसिल, एपीरुबीसिन, साइक्लोफोस्फेमाइड

- AC- डोक्सोरुबीसिन और साइक्लोफ़ोस्फ़ेमाइड

- TC-डोसेटेक्सल और साइक्लोफ़ोस्फ़ेमाइड

- FAC-T-फ्लुरोरेसिल, डोक्सोरुबीसिन, साइक्लोफोस्फेमाइड और डोसेटेक्सल या पेक्लिटेक्सल

- FEC-T- फ्लुरोरेसिल, एपीरुबीसिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, और डोसेटेक्सल अथवा पेक्लिटेक्सल

- FEC-TC- फ्लुरोरेसिल, एपीरुबीसिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, टेक्सेन और कार्बोप्लेटिन

नियोएड्जुवंट कीमोथेरेपी

कुछ स्तन कैन्सरों में प्राथमिक ट्यूमर की साइज़ को कम करने के लिए सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। इसे नियोएड्जुवंट कीमोथेरपी कहते हैं। यह उन मरीजों में दी जाती है जहां ट्यूमर बहुत बड़ा हो और स्तन की संरक्षा करते हुये सर्जरी करना संभव नहीं है। नियोएड्जुवंट कीमोथेरपी करने से ट्यूमर की साइज़ कम की जा सकती है और उसके बाद मरीज की वाइड लोकल एक्ससीजन करना सुविधाजनक होता है। उन मरीजों के लिए भी इस पर विचार किया जाता है जिनके हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव या एचईआर2 पॉज़िटिव हों।

एड्जुवंट स्थिति में प्रयुक्त कीमोथेरपी रेजीमेंस भी इस स्थिति में प्रयोग में लाये जाते हैं।

क्या स्तन कैंसर के सभी मरीजों को कीमोथेरपी दी जाती है?

स्तन कैंसर सर्जरी के बाद या पहले कीमोथेरेपी देने की आवश्यकता सभी मरीजों में नहीं होती लेकिन यह उन मरीजों को दी जाती है जिन्हें यह लेने से पर्याप्त फायदा होता हो। यह ज्ञात करने के लिए कि इस उपचार से किसी को फायदा होता है या नहीं, कई टूल्स और पद्धतियाँ हैं।

कीमोथेरपी के लाभ को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक आयु है – युवावस्था में इससे अधिक लाभ होता है, ट्यूमर का साइज़- जितना अधिक बड़ा साइज़ होगा उतनी ही अधिक लाभ होगा, कैंसर वाली लिम्फ़ ग्रंथियों का संबंध, ईआर पॉज़िटिव या नेगेटिव -ER नेगेटिव मरीजों को अधिक लाभ मिलता है, HER2 पॉज़िटिव –मरीजों को कीमोथेरपी से अधिक लाभ मिलता है आदि आदि।

बाज़ार में टूल्स और टेस्ट्स उपलब्ध हैं जिनसे प्रत्येक मरीज के लिए कीमोथेरपी से मिलनेवाला प्रतिशत लाभ ज्ञात होता है। इनके बारे में संक्षिप्त में नीचे जानकारी दी गई है।

ऑनलाइन टूल्स

प्रेडिक्ट वर्शन 2.0- यह यूके में विकसित ऑनलाइन टूल है जिसका स्तन कैंसर में एड्जुवंट कीमोथेरपी के लाभ का अनुमान लगाने के लिए समग्र दुनिया में प्रयोग किया जाता है।

अन्य टेस्ट्स

- एंडो प्रेडिक्ट (EndoPredict (Myriad Genetics)

- ओंकोटाइप डीएक्स (Oncotype DX (Genomic Health)

- मम्माप्रिंट (MammaPrint) (Agendia)

- प्रोसिग्ना (Prosigna (NanoString Technologies)

उपर्युक्त टेस्ट्स के द्वारा कैंसर के पुनः होने के खतरे की आशंका का अनुमान लगा कर कीमोथेरपी लेने के लाभों और उस खतरे को कीमोथेरपी से कम करने के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ये टेस्ट्स महंगे हैं लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायक होते हैं।

कीमोथेरपी के साइड इफ़ेक्ट्स

स्तन कैंसर में कीमोथेरपी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यह उस पर निर्भर करता है कि किस ड्रग का प्रयोग किया गया है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों से नियंत्रित किये जा सकते हैं। कीमोथेरपी सहन करने की शक्ति अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है। कुछ लोगों में बिना किसी साइड इफेक्ट के अच्छी तरह से उपचार किया जाता है जबकि कुछ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं:

बालों का गिरना

उपर्युक्त कीमोथेरपी रेजीमेंस में यह कॉमन होता है। बालों का गिरना सामान्यतया पहले साइकल के दूसरे सप्ताह के बाद प्रारम्भ होता है। कीमोथेरपी पूर्ण हो जाने के बाद बाल पुनः उग आते हैं। कुछ केन्द्रों में ‘कोल्ड कैप’ सेवा दी जाती है जो बालों को गिरने की संभावना को कम कर देती है। “कोल्ड कैप’ वह चीज है जो कीमोथेरपी देने के समय सिर पर रख दी जाती है।

मतली या उल्टी आना

यह कीमोथेरपी का सर्व-विदित साइड इफेक्ट है लेकिन आधुनिक दवाइयों के साथ इन लक्षणों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। मतली, उल्टी होने को महसूस करना मात्र है।

थकावट

थकावट एक कॉमन साइड इफेक्ट है। यह अधिकतर पहले सप्ताह में अनुभव होता है और उसके बाद क्रमशः इसमें सुधार हो जाता है।

मुंह में छाले पड़ना

कीमोथेरपी के बाद यह कॉमन है और अपने आप ठीक भी हो जाता है।

पतले दस्त लगना

यह लक्षण कीमोथेरपी के बाद कभी कभी दिखाई देता है।

कब्ज

कब्ज कीमोथेरपी का कॉमन साइड इफेक्ट है। यह कीमोथेरपी ड्रग के परिणामस्वरूप होता है लेकिन मुख्यतया यह मतली रोकने के लिए दी गई दवाई के कारण होता है जो कीमोथेरपी के साथ साथ दी जाती है। कीमोथेरपी के पहले कुछ दिनों में कब्ज होता है।

संक्रमण का खतरा

यह कीमोथेरपी का महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है। यह इसलिए होता है क्योंकि कीमोथेरपी से शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अतः यदि कीमोथेरपी के दौरान किसी भी समय आपको बुखार आ रहा हो (मध्य रात्रि में भी) तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

स्वाद में परिवर्तन

यह कीमोथेरपी में कॉमन होता है इसलिए भोजन का स्वाद पहले जैसा नहीं लगता। कीमोथेरपी की समाप्ती पर स्वाद वापस पहले जैसा हो जाता है।

हाथ और पैरों में सनसनाहट

कुछ कीमोथेरपी ड्रग यह साइड इफेक्ट करती है।

खून की कमी (एनीमिया)

यह कीमोथेरपी के कारण हो सकता है। सामान्यतया इसे गंभीरता से नहीं लेना है क्योंकि उपचार समाप्त होने के बाद इसमें सुधार आ जाता है। कभी कभी इसमें सुधार लाने के लिए खून चढ़ाने या अन्य उपचार करना आवश्यक हो जाता है।

खून आना

कीमोथेरपी में खून आने का खतरा बहुत कम होता है। यदि ऐसा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना होगा।

प्रजनन शक्ति और रजोनिवृत्ति (Fertility and Menopause)

कीमोथेरपी शरीर में डिंबाशय के कार्यों को प्रभावित कर सकती है जो रजोनिवृत्ति का कारण बन सकता है। इससे मासिक धर्म कम हो जाता है या सम्पूर्णतया बंद हो जाता है। युवा महिलाओं में कीमोथेरपी के पूरा होने के बाद मासिक धर्म की पुनः शुरुआत होती है लेकिन प्रौढ़ महिलाओं में मासिक धर्म पूर्णतया बंद होने की संभावना रहती है। कीमोथेरपी का यह साइड इफेक्ट भविष्य में महिला को बच्चे पैदा करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

मेटास्टैटिक या सेकंडरी स्तन कैंसर में कीमोथेरपी के लिए सेकंडरी स्तन कैंसर के सेक्शन को देखें।

रेडिओथेरपी

रेडिओथेरपी में अत्यधिक एनर्जी की एक्स-किरणों का प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। ये एक्स-किरणें कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुँचती हैं और उन्हें मार देती है। रेडिओथेरपी एक लोकल उपचार है और यह शरीर के जिस भाग में दी जाती है उस पर असर करती है। यह एक बहुत बड़े मशीन के माध्यम से दी जाती है (लिनियर एक्सिलरेटर) जो एक्स-रे निर्मित करती है और मरीज का उपचार करती है। यह पद्धति एक्स्टर्नल बीम थेरेपी कही जाती है। रेडिओथेरपी देने का अन्य तरीका कैंसर में रेडियोएक्टिव सोर्स लगाया जाता है। यह पद्धति ब्रेचिथेरपी कही जाती है और यह कुछ प्रकार के कैंसरों के उपचार में प्रयोग में लायी जाती है।

स्तन कैंसर में रेडिओथेरपी

स्तन कैंसर में रेडिओथेरपी सामान्यतया स्तन में से गांठ को निकालने के बाद की जाती है। रेडिओथेरपी का उद्देश्य स्तन में पुनः कैंसर होने के खतरे को रोकना है। जिन मरीजों ने वाइड लोकल एक्सीजन करवाया है उनमें से अधिकांश मरीजों को रेडिओथेरपी दी जाती है। जिन मरीजों ने मस्टेक्टोमी कारवाई है उनमें से केवल कुछ मरीजों को रेडिओथेरपी देनी होती है। बाह्य बीम रेडिओथेरपी उपचार का एक कॉमन तरीका है। इसके द्वारा पूरा स्तन या मस्टेक्टोमी के मामले में छाती की दीवार का उपचार किया जाता है। काँख (बगल) का उपचार कैंसर के स्टेज पर निर्भर करता है।

यह उपचार एक सप्ताह में पाँच दिन किया जाता है और कुल मिलाकर यह तीन से पाँच सप्ताह तक चलता है। प्रतिदिन इस उपचार में 15 मिनट का समय लगता है। इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता और यह एक्स-रे करवाने जैसा ही होता है। स्तन कैंसर में रेडिओथेरपी की अवधि 3 से 6 सप्ताह होती है जो कि कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चुनी गई उपचार पद्धति पर निर्भर करता है। उपचार के अंत में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

स्तन कैंसर में ब्रेचीथेरपी

जहां रेडिओथेरपी देने के लिए रेडियोएक्टिव सोर्स का प्रयोग किया जाता है वहाँ ब्रेचीथेरपी का प्रयोग स्तन कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह उपचार उन मरीजों में किया जाता है जिनमें लम्पेक्टोमी होता है जहां कैंसर को निकाल दिया जाता है और स्तन वैसा ही रहता है। ब्रेंचीथेरेपी सोर्स को लम्पेक्टोमी कोष्ठ में डाला जाता है और उपचार किया जाता है। यह पद्धति पारंपरिक रेडिओथेरपी की तुलना में तेज होती है और कुछ ही केन्द्रों में उपलब्ध होती है। इस प्रकार के उपचार को इंट्राकेविटरी ब्रेचीथेरपी कहा जाता है।

इंट्राओपेरेटिव रेडिओथेरपी

इस तकनीक में लम्पेक्टोमी के समय जहां रेडिओथेरपी दी जाती है वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की छोटी और पोर्टबल रेडिओथेरपी मशीन का प्रयोग किया जाता है।

स्तन या छाती की दीवार की रेडिओथेरपी के स्टेज

इस उपचार के फायदे और नुकसान के बारे में रेडिएशन कैंसर विशेषज्ञ आपसे चर्चा करता है। उसके बाद आपको प्लानिंग सिम्यूलेटर या सीटी स्कैन रूम में ले जाया जाएगा। यदि इस सेंटर में प्लानिंग सिम्यूलेटर है तो आपके कुछ एक्स-रे लिए जाएंगे और स्तन या छाती की दीवार के इर्द-गिर्द कुछ चिह्न लगाए जाएंगे। यदि सेंटर में सीटी स्कैन की सुविधा है तो छाती का स्कैन किया जाएगा जिसके बाद उस स्थान पर चिह्न लगाए जाएंगे। इससे रेडिओग्राफर को ठीक उसी स्थान पर प्रतिदिन के उपचार की व्यवस्था करने में आसानी रहेगी।

इसके बाद कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर उस भाग को रेखांकित करेगा जिसका उपचार किया जाना होता है और फिसीसिस्ट यह प्लान करेगा कि किस तरह से अच्छे से अच्छा उपचार किया जाए। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य बहुत ही सटीक उपचार करना है, अधिक से अधिक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना है, और यथासंभव सामान्य स्ट्रक्चर पर रेडिएशन को टालना है।

स्तन या छाती की दीवार की रेडिओथेरपी के साइड इफ़ेक्ट्स

स्तन और छाती की दीवार की रेडिओथेरपी के साइड इफ़ेक्ट्स निम्नानुसार हैं:

त्वचा में परिवर्तन

रेडिओथेरपी के कारण स्तन या छाती की दीवार पर की त्वचा शुष्क, लाल हो सकती है और उस पर खुजली आ सकती है। उपचार के अंत में त्वचा परतदार बन सकती है या कभी कभी त्वचा छीलने लगती है। त्वचा का यह साइड इफेक्ट उपचार के समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद दो सप्ताह में ठीक हो जाता है। शुष्कता और खुजली को रोकने के लिए यह सलाह दी जाती है कि उस पर साधारण मोइश्चराइजिंग क्रीम लगाया जाए। धातुयुक्त (ज़िंक आदि) क्रीमों का प्रयोग न करें क्योंकि इससे त्वचा पर बहुत ही खराब रिएक्शन हो सकता है। त्वचा को उपचार के दौरान बहुत अधिक न रगड़ें क्योंकि ऐसा करने से साइड इफ़ेक्ट्स और अधिक हो जाते हैं। केवल एक मुलायम कपड़े से त्वचा को साफ करें। यदि त्वचा की परत निकलती है तो किसी विशिष्ट क्रीम और ड्रेसिंग के लिए अपने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करें।

थकान

रेडिओथेरपी से उपचार के अंत में थोड़ी सी थकान का अनुभव होता है। यह थोड़ा बहुत उपचार की वजह से भी होता है और थोड़ा पाँच सप्ताह के लिए अस्पताल से घर की भागमदौड़ी के कारण भी होता है। थकान कुछ सप्ताह के भीतर दूर हो जाती है।

स्तन अथवा छाती की दीवार पर दर्द होना

यह उपचार की समाप्ती पर हो सकता है। यह प्रायः हल्का सा दर्द होता है जिसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। यह कुछ सप्ताहों में ठीक हो जाएगा। एक बहुत ही छोटे ग्रुप के मरीजों में बहुत लंबे समय तक दर्द रहता है जिन्हें इस दर्द को नियंत्रित करने के लिए दवाई की आवश्यकता होती है।

स्तन में सूझन आना

रेडिओथेरपी समाप्त हो जाने पर कुछ मरीजों को लंबे समय तक स्तन की त्वचा पर सूझन अनुभव होती है। इसे लिम्फोडेमा कहते हैं। यह सामान्यतया हल्का होता है और इससे कोई विशेष कष्ट नहीं होता।

भुजा में सूझन

जिन मरीजों में काँख की सर्जरी हुई है और इसमें बाद में रेडिओथेरपी दी गई है उनमें भुजा में सूझन आने का खतरा रहता है। इसे भुजा का लिम्फोडेमा कहा जाता है। यह सामान्यतया कई सप्ताह के बाद ठीक हो जाता है और यदि यह ठीक नहीं होता तो हल्की मालिश, एक्सर्साइज़ और कंप्रेशन बेंडेज द्वारा इसमें राहत मिलती है।

स्तन में कठोरता

रेडिओथेरपी के बाद कई महीनों से वर्षों तक उपचार किए गए स्तन में अन्य स्तन की तुलना में कठोरता अनुभव की जा सकती है। कुछ मरीजों में उपचार किया गया स्तन दूसरे स्तन की तुलना में छोटा दिखाई देता है।

खांसी और श्वास लेने में दिक्कत

जिन मरीजों को स्तन या छाती की दीवार में रेडिओथेरपी दी गई है उनमें से कुछ में साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में खांसी और श्वास लेने में तकलीफ की शिकायत रहती है। यह सामान्यतया हलकी होती है और ठीक हो जाती है।

सेकंडरी या मेटस्टैटिक स्तन कैंसर में रेडिओथेरपी के लिए सेकंडरी स्तन कैंसर से संबन्धित सेक्शन को देखें।

स्तन कैंसर के लिए हॉर्मोनल उपचार

स्तन कैंसर में हॉर्मोनल उपचार में सामान्यतया गोलियों या इंजेक्शन के रूप में दवाई दी जाती है जिससे कैंसर कोशिकाओं पर इस्ट्रोजन के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। 80% स्तन कैन्सरों में कैंसर कोशिकाएं इस्ट्रोजन की सहायता से विकसित होती हैं जो शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। ये हॉर्मोनल एजेंट्स या तो कैंसर पर इस्ट्रोजन के प्रभाव को रोक देते हैं अथवा शरीर में इस्ट्रोजन पैदा होने को कम कर देते हैं। ऐसा करने से प्राथमिक सर्जरी के बाद कैंसर के पुनः होने का खतरा इस उपचार से कम हो जाता है या जो कैंसर मौजूद है उस पर नियंत्रण लाया जा सकता है।

हॉर्मोनल उपचार की आवश्यकता किसे होती है

जब बायोप्सी के माध्यम से स्तन कैंसर का निदान किया गया हो तब बायोप्सी नमूने की जांच इस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्ट्रोन रिसेप्टर की मौजूदगी का पता लगाने के लिए की जाती है। यदि इनमें से कोई एक पॉज़िटिव हो तो मरीज को हॉर्मोनल उपचार लेने से लाभ मिलता है। लगभग 80% स्तन कैन्सरों में इस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉज़िटिव होता है इसलिए हॉर्मोनल उपचार से लाभ मिलता है।

हॉर्मोनल उपचार के प्रकार

लिए जानेवाले हॉर्मोनल उपचार का प्रकार मरीज की रजोनिवृत्ति-पूर्व या रजोनिवृत्ति-पश्चात की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ हॉर्मोनल उपचार रजोनिवृत्ति पूर्व वाली महिलाओं पर असर नहीं करता है।

रजोनिवृत्ति पूर्व (जिन महिलाओं में मासिक धर्म चल रहा हो)

जिन महिलाओं में सामान्य मासिक धर्म होता हो उनके लिए टेमोक्सीफेन एक सामान्यरूप से उपयोग में लायी जानेवाली औषधि है। इससे कैंसर के पुनः होने के खतरे को कम करने में मदद मिलती है और उन रजोनिवृत्ति पूर्व वाली महिलाओं को इसका सुझाव दिया जाता है जिनका कैंसर सर्जरी से हटाया गया है। यह औषध गोली के रूप में दी जाती है। इसमें दिन में एक बार 20 मिग्रा की खुराक दी जाती है। टैमोक्सीफेन सामान्यतया सहन करने लायक होती है और इसमें कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यह बहुत सस्ती भी होती है। कुछ एडवांस्ड स्टेज के कैंसर वाली रजोनिवृत्ति पूर्व वाली महिलाओं में डॉक्टर मासिक धर्म बंद करने के लिए (Ovarian ablation) इंजेक्शन देने का विकल्प ऑफर करते हैं और मरीज को रजोनिवृत्ति पश्चात वाली महिला बना देते हैं। इन इंजेक्शनों को LHRH एनालोग्स कहा जाता है। उस इलाज के बाद एनस्ट्रेज़ोल और लेट्रोज़ोल जैसी दवाई दी जाती है। सर्जरी से डिंबाशय फंक्शन का शमन भी किया जा सकता है जहां डिंबाशय को निकाल दिया गया हो अथवा डिंबाशय को रेडिओथेरपी दी गई हो।

रजोनिवृत्ति पश्चात

रजोनिवृत्ति पश्चात की स्थिति वाली महिलाओं में (जिनका मासिक धर्म बंद हो गया हो) कौनसे हॉर्मोनल एजेंट का प्रयोग किया जाना है उसके बहुत सारे विकल्प हैं। इन विकल्पों में टेमोक्सीफेन लेना या एनस्ट्रोज़ोल, लेट्रोज़ोल, अथवा एक्सीमेस्टेन जैसी अन्य दवाइयाँ लेने के विकल्प हैं।

एनस्ट्रोज़ोल और लेट्रोज़ोल को एरोमाटेज इनहिबिटर्स कहा जाता है और ये रजोनिवृत्ति पश्चात की स्थिति में टेमोक्सीफेन की तुलना में बेहतर कार्य करते हैं। ये रजोनिवृत्ति-पूर्व महिलाओं में उपयोगी नहीं है। वे सहन करने योग्य होते हैं।

जब एरोमाटेज इनहिबिटर्स एक लंबे समय तक दिया जाता है तो मरीज की हड्डियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि ये दवाइयाँ हड्डियों को कमजोर बना देती हैं। (ऑस्टियोपोरोसिस). इन दवाइयों के साथ कैल्सियम और विटामिन डी की गोलियां खाने की भी सलाह दी जाती है।

हॉर्मोनल थेरेपी का टाइमिंग

हॉर्मोनल थेरेपी का प्रयोग प्राथमिक सर्जरी के पूरा होने के बाद जब कैंसर निकाल दिया गया हो तब किया जाना चाहिए। यदि मरीज को कीमोथेरेपी दी गई हो तो यह उपचार कीमोथेरपी पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसे कीमोथेरपी के साथ साथ नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी इसे रेडिओथेरपी के साथ दिया जा सकता है।

कभी कभी सर्जरी के पूर्व कैंसर की साइज़ को कम करने के लिए हॉर्मोनल उपचार किया जा सकता है। हॉरमोन थेरेपी का प्रयोग सेकंडरी या मेटस्टैटिक कैंसर में प्रयोग किया जा सकता है। सेकंडरी स्तन कैंसर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए उससे संबन्धित सेक्शन को देखें।

हॉर्मोनल उपचार की अवधि

रजोनिवृत्ति पूर्व स्थिति वाली महिला को टेमोक्सीफेन कम से कम 5 वर्षों तक लेनी चाहिए जो 10 वर्षों तक भी हो सकती है। रजोनिवृत्ति पश्चात की स्थितिवाली जो महिलाएं टेमोक्सीफेन लेती हैं वे 5 वर्षों तक इसे लें और उसके बाद मरीज इसके स्थान पर ऐरोमैटास इनहिबिटर लें। इसके क्या लाभ और नुकसान हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।

रजोनिवृत्ति पश्चात की स्थिति वाली उस महिला में जिसने ऐरोमैटास इनहिबिटर लेना प्रारम्भ करती है उसे करेंट लिटेरेचर के आधार पर 10 वर्षों के लिए लेना चाहिए।

हॉर्मोनल उपचार के साइड इफ़ेक्ट्स

हॉर्मोनल उपचार के सामान्यतया हल्के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वे हलका पसीना आना, रात में हॉट फ्लशेस, वजन बढ़ना, बालों का कम हो जाना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।

टेमोक्सिन लेने के दौरान यदि योनि से खून निकल रहा हो तो डॉक्टर से संपर्क किया जाना आवश्यक है।

ऊपर उल्लेख किए अनुसार एरोमेटास इनहिबिटर्स के कारण ओस्टिओपोरोसिस का एक मामूली सा खतरा होता है अतः हड्डियों के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से बोन डैन्सिटी स्कैन करवा कर की जानी चाहिए। समग्र रूप से इन औषधियों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं और उपचार के लाभ खतरे से निपटने के लिए काफी अधिक हैं।

अन्य हॉर्मोनल एजेंट्स और उपचार

अन्य हॉर्मोनल एजेन्टों में फ़ासलोडेक्स का प्रयोग मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के मरीजों में किया जाता है जब उपर्युक्त हॉर्मोनल उपचार काम नहीं करता है। फ़ासलोडेक्स इंजेक्शन के रूप में महीने में एक बार दिया जाता है।

CDK 4/6 इनहिबिटर्स

ये वे औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के उपचार के लिए लेटरोज़ोल और एनास्त्रेज़ोल जैसी हॉर्मोनल थेरेपी के साथ साथ किया जाता है। इन औषधियों में पलबोसिकलीब, रिबोसीक्लिब, आबेमेसिकलीब होती हैं। इनके मिश्रण के रूप में जब दी जाती हैं तब केवल हॉर्मोनल एजेंटो के उपयोग की तुलना में बहुत ही अच्छा रिसपोन्स मिलता है और कैंसर को मिटाने के की अवधि भी कम हो जाती है।

mTOR इनहिबिटर्स

मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के उपचार के लिए एक्सेमिस्टेन जैसे एरोमेटास इनहिबिटर के साथ एवरोलीमस जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है।

बायोलोजिकल थेरेपी

बायोलोजिकल थेरेपी में मोनोक्लोनल एण्टीबायोटिक्स और अन्य संबन्धित थेरपियों का प्रयोग शामिल होता है।

ये औषधियाँ या तो गोलियों के रूप में दी जाती हैं या किसी शिरा के भीतर इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती हैं। ये औषधियाँ कैंसर कोशिका पर कुछ विशिष्ट भाग को लक्ष्य करके दी जाती है जिससे कैंसर में कमी और संकोचन हो।

चूंकि ये दवाइयाँ केवल विशिष्ट प्रकर की कोशिकाओं को ध्यान में रख कर दी जाती हैं इसलिए कीमोथेरेपी की तुलना में इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ये दवाइयाँ कुछ प्रकार के कैन्सरों को नियंत्रित करती हैं।

स्तन कैंसर के लिए बायोलोजिकल थेरेपी

स्तन कैंसर में प्रयोग में लाये जानेवाली बायोलोजिकल औषधियों में चार प्रकार की औषधियाँ प्रमुख हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

Her2 पॉज़िटिव कैंसर

Her2 एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 है जब उसे स्तन कैंसर में विस्तारित किया जाता है तो कैंसर बढ़ जाता है और इसे HER2 स्तन कैंसर की तुलना में जो कि नेगेटिव होता है और अधिक आक्रामक बना देता है। लगभग 20% स्तन कैंसर HER2 पॉज़िटिव होते हैं और इसका हमेशा कैंसर के निदान में टेस्ट किया जाना चाहिए। HER2 स्थिति को कैंसर नमूने पर टेस्ट किया जाता है जो कि बायोप्सी या सर्जरी से प्राप्त होता है। कभी कभी प्रारम्भिक HER2 टेस्ट गोलमोल होता है इसलिए एक ओर टेस्ट (FISH) करवाना आवश्यक हो जाता है।

यदि HER2 टेस्ट पॉज़िटिव है तो HER2 रिसेप्टर के लिए एण्टीबायोटिक्स उपलब्ध हैं और इनका उपयोग इस प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इस स्थिति में निम्न औषधियों का प्रयोग किया जाता है।

ट्रास्टुजुमब

इस औषध का इस्तेमाल आम तौर पर स्तन कैंसर में किया जाता है। यह औषध एड्जुवंट स्थिति (स्तन कैंसर की सर्जरी के बाद) अथवा मेटस्टैटिक स्थिति में किया जाता है जब कैंसर शरीर के अन्य भागों में भी फैल गया हो। यह औषध अकेले या पेर्टुजुमब आठवा कीमोथेरपी के साथ साथ दी जाती है।

ट्रास्टुजुमब एड्जुवंट स्थिति में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। यह या तो सप्ताह में एक बार या एक बड़ी खुराक के रूप में तीन सप्ताहों में एक बार दी जाती है। मेटस्टैटिक बीमारी में यह औषध तब तक दी जाती है जब तक इसका पूर्ण असर नहीं हो जाता।

पेर्टुजुमब

यह एक अन्य Her2 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबोडी है जो एडवांस्ड या मेटस्टैटिक कैंसर वाले मरीजों को ट्रस्टुजुमब के साथ साथ और नियोएड्जुवंट (सर्जरी के पहले) और एड्जुवंट कीमोथेरपी (सर्जरी के बाद) के भाग के रूप में दी जाती है।

एडो-ट्रस्टूजुमब एमटेन्सिन (TDM-1)

यह औषध ट्रस्टूजुमब और कीमोथेरपी का मिश्रण है और उन मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के मरीजों को दी जाती है जो HER2 पॉज़िटिव हैं और जिन्होंने पहले ट्रस्टूजुमब लिया है।

लेपेटिनिब

यह औषध भी उन मरीजों में प्रयोग में लायी जाती है जिनका कैंसर टेस्ट HER2 के लिए पॉज़िटिव है। लेपेटिनिब उन मरीजों को दिया जाता है जिन्होंने पहले ट्रस्टूजुमब उपचार लिया हो। यह कीमोथेरपी एजेन्टों या ट्रस्टूजुमब के मिश्रण के रूप में या अकेले दिया जा सकता है। यह एक ओरल चिकित्सा है।

एंटी HER2 औषधियों का साइड इफेक्ट

ये औषधियाँ सामान्यतया सहन करने योग्य होती हैं सिवाय कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन पर निगरानी रखती होती है। क्योंकि ये औषधियाँ हृदय के कार्यों पर असर करती हैं इसलिए इकोकार्डियोग्राम के द्वारा 3 माह में एक बार हृदय की जांच की जानी चाहिए। यदि खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, पैरों में सूझन आदि जैसे लक्षण दिखाई दें तो मरीज को सावधान हो जाना चाहिए।

mTOR इनहिबिटर्स

एवरोलीमस

यह औषधि सेकंडरी स्तन कैंसर के उपचार के लिए एक्सिमेस्टेन नामक हॉरमोन थेरेपी के मिश्रण में दी जाती है। ये औषधियाँ mTOR पाथवे को ब्लॉक करती हैं जहां से कैंसर बढ़ता है।

सीडीके 4/6 इनहिबिटर्स

ये औषधियाँ मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के उपचार के लिए लेट्रोज़ोल और एनस्ट्राजोल जैसी हॉर्मोनल थेरेपी के साथ साथ दी जा सकती हैं। इन औषधियों में पाल्बोसीक्लिब, रिबोसीक्लिब, अबेमेसिक्लिब होती हैं। जब इस मिश्रण में इन्हें दिया जाता है तो हॉर्मोनल एजेन्टों के उपयोग की तुलना में कैंसर की रिसपोन्स दर और रिसपोन्स की अवधि का बेहतर परिणाम आता है। इनमें कुछ ही साइड इफेक्ट होते हैं जो मरीज के द्वारा सहन किए जा सकते हैं।

पीएआरपी इनहिबिटर्स

BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन वाले मरीजों में मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के उपचार के लिए ओलापरिब, रुकापरिब, टलाज़ोपरिब, निरापरीब और वेलीपरिब जैसी औषधियाँ उपयोगी होती हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जो स्तन और डिंबाशय कैंसरों के खतरे को बढ़ाते हैं।

मेटास्टेटिक स्तन कैंसर वाले वे मरीज जिनमें बीआरसीए म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) है, उन्हें ओलापैरिब जैसे पीएआरपी इनहिबिटर नामक दवाओं से लाभ हो सकता है।

सेकंडरी कैंसर या मेटस्टैटिक कैंसर

सेकंडरी कैंसर वह कैंसर है जो अपने मूल स्थान से शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है। सेकंडरी कैंसर वह कैंसर हो सकता है जो प्राथमिक कैंसर के उपचार के बाद वापस आता है।

सेकंडरी स्तन कैंसर

सेकंडरी स्तन कैंसर वह कैंसर है जो स्तन से शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है। सेकंडरी स्तन कैंसर वह कैंसर है जो प्राथमिक स्तन कैंसर और काँख की लिम्फ़ ग्रंथियों के उपचार के बाद वापस आ जाता है।

सेकंडरी स्तन कैंसर के लक्षण

क्योंकि सेकंडरी स्तन कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है इसलिए इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। कैंसर के उपचार के बाद यदि कोई ऐसा असामान्य लक्षण आपको दिखाई देता है जो पहले कभी आपने अनुभव नहीं किया है या खांसी आदि जैसे सामान्य लक्षण होता है जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर के ध्यान में लाएँ।

सेकंडरी स्तन कैंसर का निदान

प्राथमिक स्तन कैंसर के उपचार के बाद यह आवश्यक होता है कि आप नियमितरूप से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाते रहें और जांच करवाते रहें। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर फॉलो अप प्रोसेस के दौरान आपको रूटीन प्रकार के टेस्ट और स्कैन करने के लिए कहेगा। इन टेस्टों और स्कैन के द्वारा सेकंडरी कैंसर होने का पता लग सकता है। कभी कभी मरीजों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनके कारण सेकंडरी की जांच और निदान किया जाता है।

सेकंडरी स्तन कैंसर का उपचार

सेकंडरी स्तन कैंसर का उपचार सेकंडरीज़ के स्थान, मरीज के लक्षण, मरीज की सामान्य शारीरिक दशा और मरीज के हॉर्मोनल और HER2 स्थिति पर निर्भर करता है। इन पर आधारित उपचार के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों की सूची नीचे दी गई है। एक बार सेकंडरी स्तन कैंसर का निदान कर लिया जाता है उसके बाद सभी उपचार के विकल्प कैंसर को नियंत्रित करने के लिए होते हैं।

कीमोथेरेपी

कीमोथेरपी सेकंडरी स्तन कैंसर में किया जानेवाला सामान्य उपचार है। बहुत सारे कीमोथेरपी विकल्प हैं जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। ये कीमोथेरपी औषधियाँ ड्रिप्स, इंजेक्शंस अथवा गोलियों के रूप में दिये जाते हैं। ये औषधियाँ अलग अलग या मिश्रण के रूप में दी जाती हैं।

इनमें से किन औषधियों का प्रयोग किया जाना है वह कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ही तय कर सकता है। इसका उद्देश्य कम से कम विषाक्तता के साथ अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। सेकंडरी स्तन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त कुछ औषधियों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।

- टकसानेस (Taxanes-(डोसेटेक्सल, पेकलिटेकसेल, नैब-पैकलिटेकसल)

- एंथ्रासाइक्लीन-(डोक्सोरुबीसिन, एपीरुबीसिन, लिपोसोमल डोक्सोरुबीसिन)

- कैपेसिटेबिन

- जेमसीटेबिन

- विनोरेल्बीन

- एरीबूलिन

- इक्साबेपीलोन

- कार्बोप्लैटिन

रेडिएशन थेरेपी अथवा रेडिओथेरपी

रेडिएशन उपचार सेकंडरी स्तन कैंसर के लक्षणों के उपचार में सामान्यतया उपयोग में लाया जाता है। यह लोकल उपचार है जिसमें रेडिएशन शरीर के विशिष्ट भाग में दिया जाता है। रेडिएशन उपचार दर्द को दूर करने के लिए विशेष रूप से दिया जाता है। सामान्यरूप से स्तन, ब्रेन, हड्डियों जैसे रीढ़, पसलियों और अन्य भागों का उपचार रेडिओथेरपी से किया जाता है। रेडिओथेरपी कैंसर के लक्षणों को कम करने में बहुत ही कारगर होती है। एक विशिष्ट उपचार 1-10 दिनों तक चलता है।

हॉर्मोनल उपचार

यदि स्तन कैंसर इस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्ट्रोन रिसेप्टर पॉज़िटिव होता है तो हॉरमोन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर स्तन कैंसर के मरीजों ने सेकंडरी कैंसर के विकसित होने के पूर्व किसी न किसी रूप में हॉर्मोनल उपचार कियाया होता है। बहुत सारे हॉर्मोनल उपचार उपलब्ध हैं जिन्हें अपनाया जाता है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सबसे उपयुक्त हॉरमोन उपचार पर निर्णय लेता है। यदि ट्यूमर इस्ट्रोजन रिसेप्टर निगेटिव होता है या प्रोजेस्ट्रोन रिसेप्टर निगेटिव हो तो हॉर्मोनल उपचार का असर नहीं होता। सेकंडरी स्तन कैंसर की स्थिति में इन हॉर्मोनल एजेन्टों को जारी रखा जाता है जब तक कि बीमारी में कोई अधिक वृद्धि नहीं होती। जिन एजेन्टों का प्रयोग किया जाता है वे हैं:

- टेमोक्सीफेन (Tamoxifen)

- एनस्ट्रोज़ोल (Anastrozole)

- लेट्रोज़ोल (Letrozole)

- एक्सेमेस्टेन (Exemestane)

- फुल्वेस्ट्रेंट (Fulvestrant)

- प्रोजेस्टिंस (Progestins)

बायोलोजिकल उपचार

सेकंडरी या मेटस्टैटिक स्तन कैंसर वाले मरीजों के उपचार में बायोलोजिकल एजेंट उपलब्ध होते हैं। ये एजेंट्स कीमोथेरेपी औषध नहीं हैं अतः तुलनात्मक दृष्टि से इसकी विषाक्तता कम होती है।

ट्रस्टुजुमब

यह औषध उन मरीजों में प्रयुक्त होती है जिनके कैंसर के टेस्ट करने पर HER2 पोजिटिविटी पायी जाती है। यह टेस्ट स्तन कैंसर के उस सेम्पल पर किया जाता है जिसे कैंसर की दशा के निदान के लिए लिया जाता है। यदि यह सेम्पल नहीं हो या इसके निदान पर टेस्ट नहीं किया जाता तो HER2 स्टेटस के लिए बार बार बायोप्सी करनी पड़ती है।

यदि HER2 टेस्ट पॉज़िटिव है तो ट्रास्टुजुमब लाभदायी होता है। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होता। लगभग 20% स्तन कैंसर मरीज HER2 टेस्ट के लिए पॉज़िटिव पाये जाते हैं। ट्रस्टुजुमब अकेले या कीमोथेरेपी के साथ साथ दिया जाता है।

पर्टुजुमब

पर्टुजुमब एक अन्य औषध है जिसका प्रयोग HER2 पॉज़िटिव कैंसर वाले सेकंडरी या मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के मरीजों में किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रस्टुजुमब और/या कीमोथेरेपी के मिश्रण में किया जाता है।

एडो-ट्रस्टुजुमब एम्टेन्सिन (TDM-1)

यह औषध ट्रस्टुजुमब और कीमोथेरपी का मिश्रण होती है और इसका प्रयोग उन HER2 पॉज़िटिव वाले मेटस्टैटिक स्तन कैंसर के मरीजों में किया जाता है जिन्होंने पहले ट्रस्टुजुमब और लेपटिनिब लिया हो।

लेपटिनिब

यह औषध भी उन मरीजों में प्रयोग की जाती हैं जिनका कैंसर टेस्ट HER2 के लिए पॉज़िटिव रहा हो। लेपटिनिब उन मरीजों के लिए हैं जिन्होंने पहले ट्रस्टुजुमब उपचार लिया हो और इस उपचार के बावजूद कैंसर में वृद्धि हुई हो। यह कीमोथेरपी के साथ या ट्रस्टुजुमब के साथ या अकेले भी दी जा सकती है।

एवरोलीमस

सेकंडरी स्तन कैंसर के उपचार के लिए यह औषध एक्सेमिस्टेन के साथ किया जाता है।

CDK 4/6 इनहिबिटर्स

ये वे औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग मेटस्टैटिक स्तन कैंसर क्के उपचार में लिट्रोज़ोल, एनास्ट्रेज़ोल और फुल्वेस्ट्रन्ट जैसी हॉर्मोनल थेरपियों के साथ साथ किया जाता है। इनमें पल्बोसीक्लिब, रिबोसीक्लिब, अबेमेसीक्लिब शामिल हैं। जब इनके मिश्रण में इसे दिया जाता है तो केवल हॉर्मोनल एजेन्टों के प्रयोग की तुलना में इससे कैंसर की रिसपोन्स रेट और इसके मिटने की अवधि में अच्छा लाभ मिलता है। ये औषधियाँ गोलियों के रूप में होती हैं और इनका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है तथा इसे मरीज सहन भी कर सकते हैं।

अन्य दवाएँ

फैम-ट्रास्टुज़ुमैब डेरुक्स्टेकन एक एंटीबॉडी दवा संयोजन यौगिक है जो अब मेटास्टेटिक एचईआर 2 पॉजिटिव स्तन कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध है। टुकैटिनिब एक मौखिक उपचार है जिस पर अन्य दवाओं के साथ विचार किया जा सकता है।

इम्यूनोथेरपी का उपयोग स्तन कैंसर के उन मरीजों में उपचार विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिन्हें मेटास्टैटिक बीमारी है और परिणाम ट्रिपल नेगेटिव यानी ईआर, पीआर और एचईआर2 के लिए निगेटिव रहे हैं। इन मरीजों का पीडी-एल1 परीक्षण किया जाता है और यदि इसका परिणाम पॉज़िटिव रहता है, तो कीमोथेरपी के साथ एटेज़ोलिज़ुमैब जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। अन्य दवाओं जैसे कि पेम्ब्रोलिज़ुमैब और एवेलुमैब पर विचार किया जा सकता है।

पुरुष स्तन कैंसर एक दुर्लभ कैंसर है जो स्तन कैंसर के सभी मामलों का लगभग 1% होता है। पुरुष स्तन कैंसर के जोखिम कारकों में वृद्धावस्था शामिल है, जो आमतौर पर 60 वर्ष की आयु से ऊपर होती है। एस्ट्रोजन के उच्च स्तर वाले लोगों में भी जोखिम होता है जैसे कि जो लोग मोटापा या जिगर की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उन पुरुष मरीजों में जिनमें क्लिनिफ़ेल्टर सिंड्रोम की आनुवांशिक स्थिति होती है या जिनमें कैंसर का मजबूत पारिवारिक इतिहास है या जिनके जीन में बीआरसीए1 या 2 म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) ज्ञात है, उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा होता है।

स्तन कैंसर वाले पुरुषों में रोग-लक्षण महिलाओं के समान होते हैं, और इसमें स्तन में गांठ दिखने या महसूस होने के साथ निप्पल भीतर की ओर संकुचित या निप्पल से डिस्चार्ज (स्त्राव) या काँख में सूजन हो सकता है। निप्पल के आसपास अल्सर या दाने भी दिखाई देते हैं।

पुरुष स्तन कैंसर के अन्वेषण महिला स्तन कैंसर के समान होते हैं और वे ऊपर सूचीबद्ध हैं। इसी तरह, उपचार के रूप में सर्जरी, कीमोथेरपी, रेडियोथेरपी, हार्मोनल थेरपी और बायोलॉजिकल थेरपी सहित उपचार विकल्पों का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर मरीजों में लम्पेक्टॉमी के बजाय मास्टेक्टॉमी होता है। जब हार्मोन थेरपी का उपयोग किया जाता है, तो पुरुष मरीजों के लिए केवल टेमोक्सीफेन उपयुक्त होता है।