सिर और गले का कैंसर

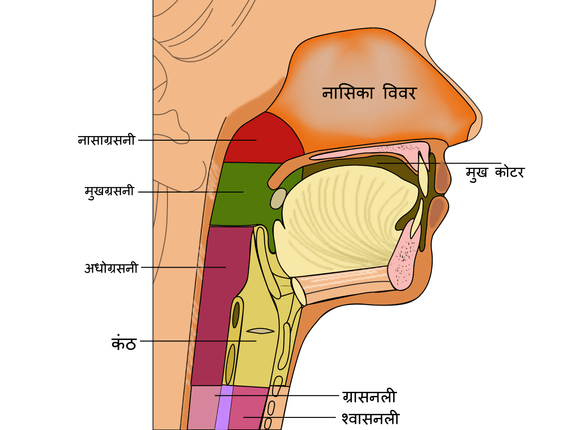

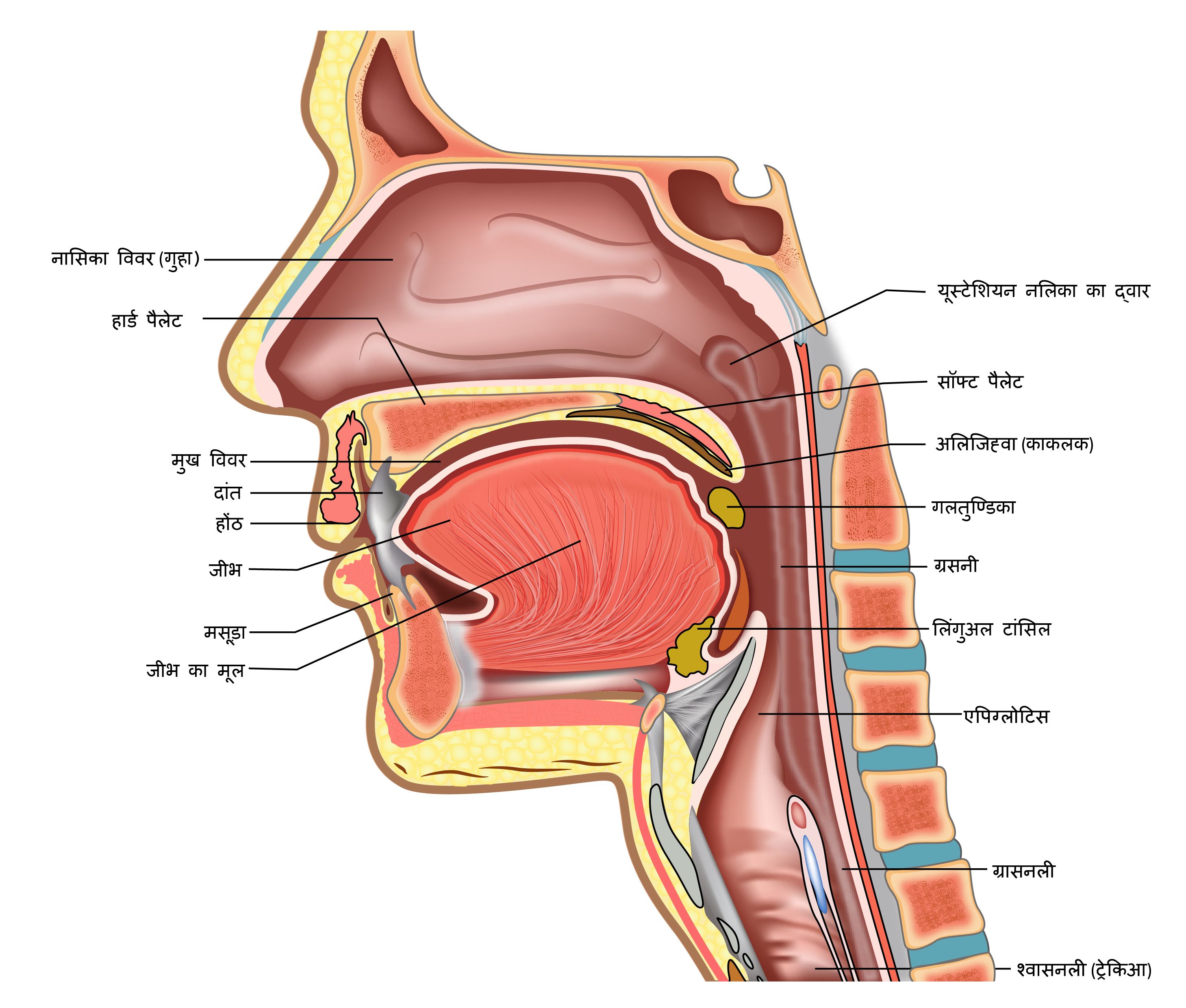

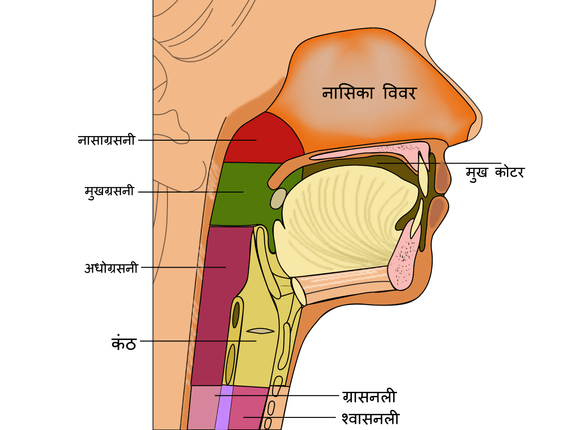

सिर और गले के कैंसर वे होते हैं जो सिर और गले के भाग में होते हैं। सिर और गले के ये भाग जिनमें कैंसर होता है उनमें निम्नलिखित शामिल है:

ओरल कैविटी

होंठ,जीभ, मुख का निचला भाग, रिट्रोमोलर ट्रिगोन, गाल, मुख का ऊपरी भाग,

मुखग्रसनी (ओरोफेरिंक्स)

टॉन्सिल, जीभ का अंदर का भाग

कंठ (Larynx)

गला और स्वर तंत्र

नाक और पैरा नासल साइनस

नाक की कैविटी और साइनस

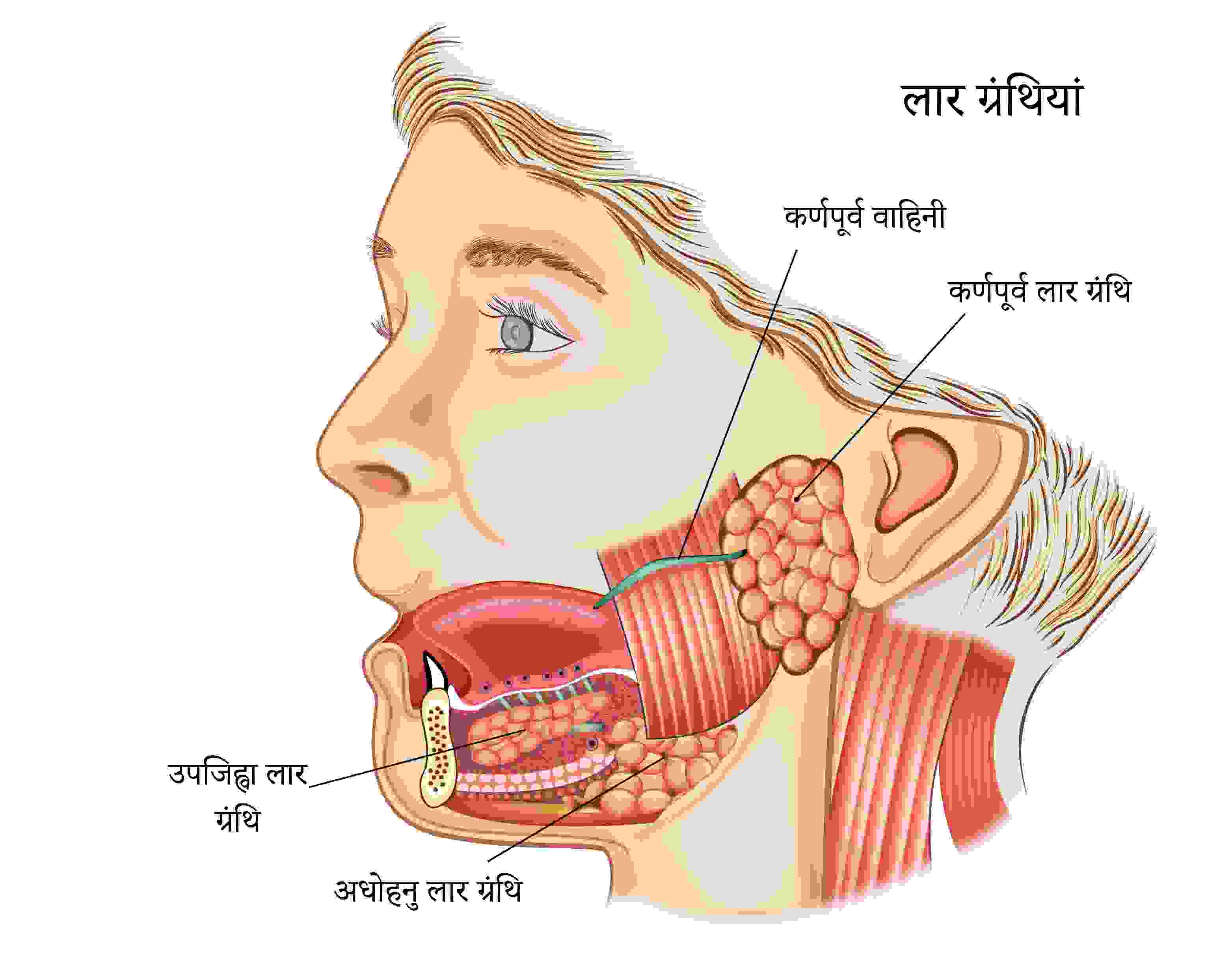

लार ग्रंथि

मुख में लार ग्रंथियों और उपकर्ण ग्रंथि (parotid) तथा ग्लैंड, सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड, सबलिङ्ग्युयल और अन्य छोटी छोटी ग्रंथियों में होने वाले ट्यूमर।

नेज़ोफैरिंगक्स

नाक के अंदर पीछे का भाग

अधिकांश सिर और गले के कैंसर स्क्वेमस कोशिका कार्सिनोमा होते हैं। लार ग्रंथियों में होने वाले ट्यूमर जिनमें प्लीओमोर्फिक अड़ेनोमा, म्यूकोएपीडर्मोइड कार्सिनोमा, एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, अडेनोकार्सिनोमा आदि शामिल हैं। सिर और गले के भाग में होने वाले अन्य ट्यूमर लिंफोमा,सरकोमा और न्यूरोब्लास्टोमास हैं।

ग्लोबोकन डाटा 2018 के अनुसार सिर और गले के भाग में होने वाले कैन्सरों की संख्या लगभग 205,000 थी जिसका कुल कैंसरों में प्रतिशत 17% था। इन कैंसरों में से होंठ और ओरल कैविटी (मुंह में) का प्रतिशत लगभग 58% है। यह तंबाकू के अत्यधिक सेवन, विशेषतया तंबाकू चबाने और धूम्रपान के कारण होता है।

सिर और गले के भाग में कैंसर पूर्व घाव या छाले

कैंसर पूर्व की स्थितियाँ वे हैं जो एक समय के बाद कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। सिर और गले में कैंसर पूर्व की स्थितियों में ल्यूकोप्लाकिया, एरिथ्रोप्लाकिया अथवा ल्यूकोएरिथ्रोप्लाकिया होती हैं। ये मुंह में सफ़ेद, लाल अथवा लालिमा वाले सफ़ेद चकतों के रूप में दिखाई देते हैं और कुछ समय के बाद ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। अन्य स्थितियों में स्क्वेमस हाइपरप्लासिया या डिसप्लासिया होते हैं। यदि इस प्रकार के छाले या घाव दिखाई देते हैं तो इनमें हो रहे परिवर्तनों का बड़ी बारीकी से जांच की जानी चाहिए और तुरंत उपचार प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।

सिर और गले के कैंसरों के प्रकार

सिर और गले के कैंसरों को उनके प्रारम्भ होने के मूल स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनकी सूची नीचे दी जा रही है।

ओरल कैविटी का कैंसर

इस ग्रुप में वे कैंसर होते हैं जो होंठ, गाल के भीतर, जीभ, मुंह के निचले जबड़े, मुंह के ऊपरी जबड़े, रिट्रोमोलर ट्रिगोन (अंतिम दाढ़ के पीछे का भाग) और मसूढ़ों से शुरू होते हैं।

नाक और पैरानासल साइनस

ये कैंसर नाक और नाक के इर्दगिर्द मौजूद साइनस में होते हैं।

ग्रसनी (Pharynx) का कैंसर

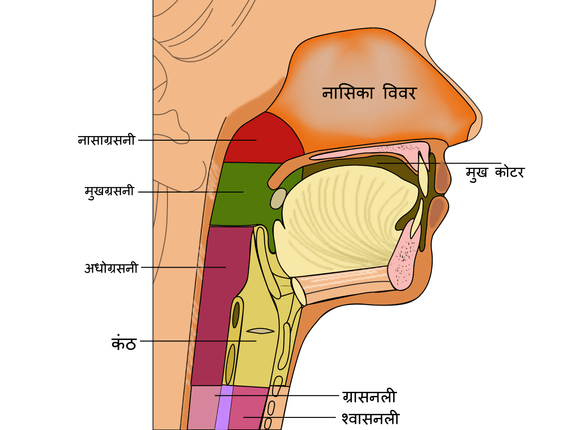

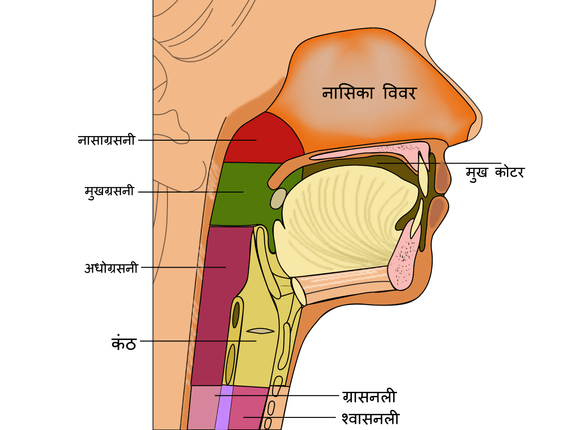

ग्रसनी सिर और गले का वह भाग है जो नाक की कैविटी, मुंह और स्वर तंत्र के पीछे होता है। ग्रसनी (pharynx) को नासोफ़ेरिंक्स में विभाजित किया जा सकता है जो नासल कैविटी के पीछे होता है।

ओरोफेरिंक्स (oropharynx) वह फ़ेरिंक्स है जो मुंह के पीछे होता है और हाइप्रोफ़ेरिंक्स (hypopharynx) स्वर तंत्र अथवा कंठनली (लेरिंक्स) के पीछे होता है।

नासोफैरिंक्स में होने वाले कैंसर को नासोफैरिंजियल कैंसर कहते हैं। जो कैंसर ओरोफैरिंक्स से उत्पन्न होता है वह टॉन्सिल्स, जीभ के मूल और कोमल तालु में होता है।

हाइपोफ़ेरिंक्स से प्रारम्भ होने वाले कैंसर को हायपोफेरींजियल कैंसर कहते हैं।

कंठनली का कैंसर

गले में कंठनली या स्वर तंत्र का भाग स्वर उत्पन्न करने का कार्य करता है। कैंसर जहां से होता है उसे लेरिंजियल कैंसर कहते हैं।

सिर और गले के भाग में होने वाले अधिकांश कैंसरों में कॉमन कारण और जोखिम कारक होते हैं जो नीचे दिये गए हैं।

धूम्रपान

सिर और गले के कैंसर के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक धूम्रपान है। यह सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या सिगार पीने से हो सकता है। धूम्रपान करने वालों में नहीं करनेवालों की तुलना में सिर और गले के कैंसर की संभावना 5 से 25 गुना तक बढ़ जाती है। धूम्रपान कितने समय से कर रहे हैं और कितनी अधिक बार करते हैं उस पर जोखिम निर्भर करती है। दूसरे से प्राप्त किया गया धुआँ भी कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाता है।

शराब का सेवन

सिर और गले के कैंसर होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक शराब पीना भी है। जो शराब नहीं पीते हैं उनकी तुलना में जो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं उनमें सिर और गले में कैंसर होने की संभावना लगभग 5-10 गुना बढ़ जाती है। धूम्रपान और शराब का सेवन दोनों मिलकर सिर और गले के कैंसर के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं।

वायरल संक्रमण

एचपीवी (HPV)

मानव पैपिल्लोमा (HPV) वाइरस के संक्रमण के कारण सिर और गले का कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। एचपीवी यौन सम्बन्धों के कारण संक्रमित होता है और यह अन्य कैंसर जैसे सर्विकल, गुदा, योनि और वलवल में फैलता है। यह वाइरस विशेषरूप से टॉन्सिल और जीभ के मूल में कैंसर फैलाता है।

एपस्टीन बार वाइरस (EBV)

एपस्टीन बार वाइरस से नासोफेरींजियल कैंसर होता है। यह यौन सम्बन्धों से नहीं होता है। नासोफ़ेरिंजियल कैंसर भारत में इतना कॉमन नहीं है किन्तु यह दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में कॉमन है।

सुपारी चबाना

भारत और दक्षिण एशिया में सिर और गले के कैंसर में अत्यधिक महत्वपूर्ण जोखिम कारक सुपारी चबाना है। सुपारी चबाना पान, गुटखा, पान मसाला और किसी अन्य रूप में भी हो सकता है। इस आदत से मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। जब तंबाकूयुक्त धूम्रपान और शराब के साथ साथ सुपारी को भी चबाया जाता है तो इससे सिर और गले के कैंसर में वृद्धि होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

आहार

घटिया आहार और कम फल और सब्जियों वाला आहार लेने से सिर और गले का कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है।

अन्य

जो लोग लकड़ी के बुरादे का कार्य करते हैं, चमड़े के उद्योग में काम करते हैं और फोर्माल्डिहायड जैसे केमिकल और खनिज तेल के उद्योग में कार्यरत हैं उनमें नासल कैविटी और पैरानासल साइनस में कैंसर का जोखिम होता है।

सिर और गले के कैंसर के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यह नोट किया जाना चाहिए कि इन लक्षणों से कैंसर के होने की आशंका होती है लेकिन कई बार ये लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। फिर भी यदि ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर को अवश्य बताया जाना चाहिए।

गले में गांठ होना

गले में गांठ होना सैर और गले के कैंसर का एक आम लक्षण है। मरीज को यह मालूम होता रहता है कि कुछ समय के बाद इस गांठ की साइज़ बढ़ रही है। यह गांठ सामान्यतया ग्रंथि में कैंसर फैलने के बाद लिम्फ़ नोड के बढ़ जाने से होती है।

मुंह में गांठ या सूझन

ओरल केविटी (मुंह) के कैंसर वाले मरीजों के मुंह में जीभ, होंठ, जबड़े, गाल आदि पर गांठ या सूझन होती है। एक अलसर जैसा भाग जो ठीक नहीं होता यह भी मुंह के कैंसर का एक लक्षण है।

आवाज में बदलाव

आवाज में बदलाव या गला बैठ जाना गले या स्वर तंत्र में कैंसर होने का लक्षण है।

कान में दर्द या कम सुनाई देना

कान में लगातार दर्द होना या एक कान में सुनने में कमी आना सिर और गले के भाग में कैंसर होने का लक्षण है।

खांसी, श्वास लेने में तकलीफ या निगलने में तकलीफ

लगातार खांसी आना अथवा निगलने में कठिनाई होना सिर और गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। श्वास लेने में दिक्कत होना भी एक लक्षण हो सकता है।

नाक में अवरोध, नाक से खून आना या सूंघने में कमी आना

ये लक्षण उन मरीजों में होते हैं जिनकी नासल केविटी या नासल साइनस में कैंसर होता है।

खून आना और दर्द होना

सभी प्रकार के सिर और गले के कैंसर वाले मरीजों में खून आना और दर्द होना कॉमन लक्षण हैं।

अन्य

एडवांस्ड सिर और गले के कैंसर वाले मरीजों में वजन कम होते जाना, भोजन करने में कमी, खून आना, दर्द रहना, खाँसना और इसमें खून आना और थकान जैसे लक्षण होते हैं।

सिर और गले के कैंसर की आशंका में निम्नलिखित जांच कारवाई जाती है।

गले के पिंड या गांठ का एफएनए

यदि कोई गले के पिंड में सिर और गले का कैंसर होने की आशंका होती है तो उस पिंड की प्रकृति का पता लगाने के लिए एफएनए किया जाता है। एफएनए की सहायता से ज़ख़म का पता लगाया जाता है कि क्या यह साध्य है या असाध्य। एफएनए एक अल्ट्रासाउंड स्कैन की सहायता से किया जाता है। यह आसानी से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाती है। कुछ अच्छे क्लीनिक में एफएनए की रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है।

बायोप्सी

एक कोर बायोप्सी में माइक्रोस्कोप में देखने के लिए ऊतक (tissue) का बड़ा भाग काटा जाता है जो एफएनए में नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया में लोकल या जनरल एनेस्थेसीया की आवश्यकता होती है। कोर बायोप्सी सिर और गले के भाग में संदेहजनक पिंड में की जाती है जहां से कैंसर के मूल रूप से प्रारम्भ होना मालूम पड़ता है।

कोर बायोप्सी की रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग जाते हैं।

एनेस्थेसीया के अंतर्गत जांच (EUA)

जिन मरीजों में कैंसर का मूल स्थान ज्ञात नहीं होता वहाँ कैंसर के स्रोत का पता लगाने के लिए जनरल एनेस्थेसीया के अंतर्गत सिर और गले की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि निदान के लिए आवश्यक हो तो गले, नाक और अन्ननली के भीतर एक एंडोस्कोप को घुसाया जाता है।

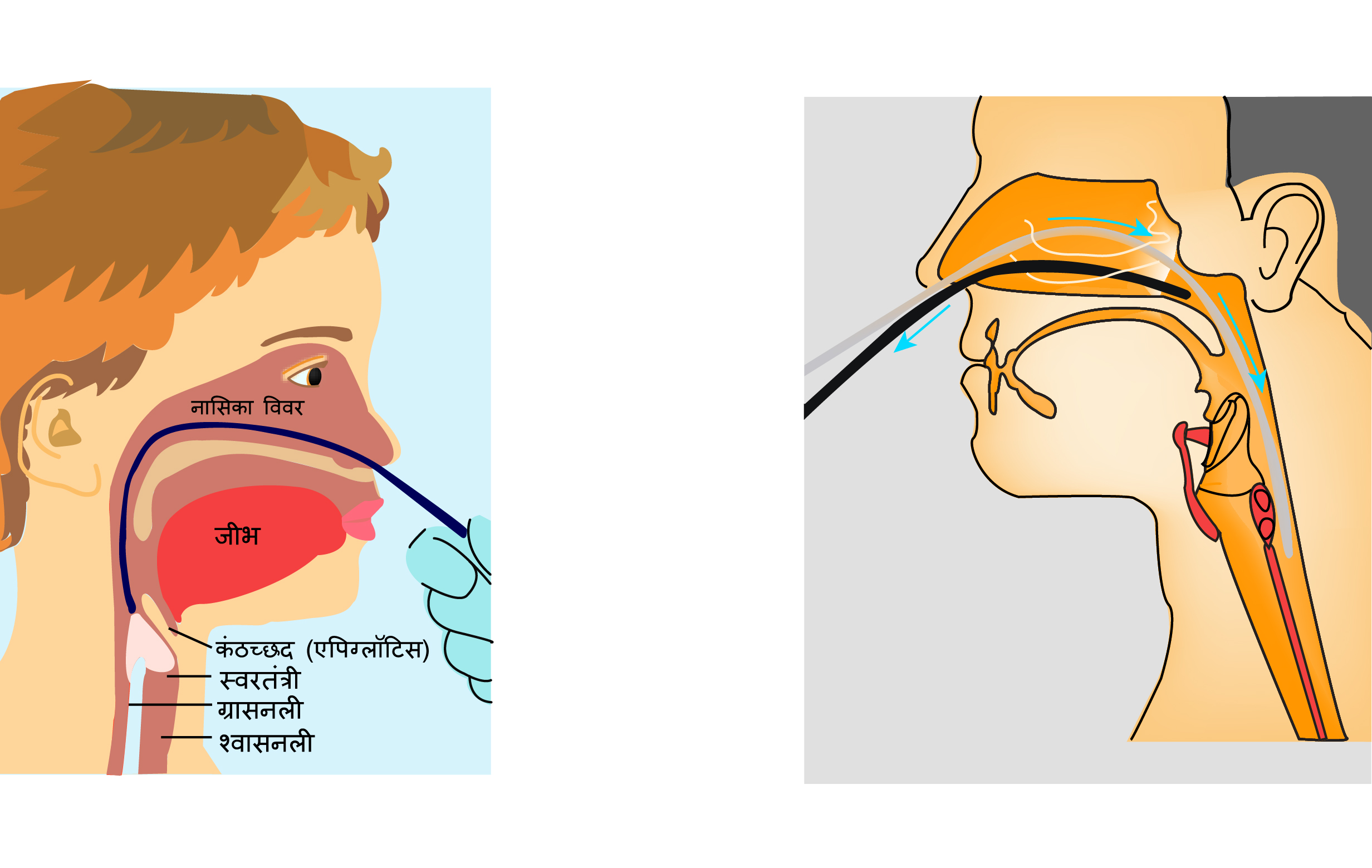

फ्लेक्सिबल नसेंडोस्कोपी

जिन मरीजों में सिर और गले के कैंसर की आशंका हो उनके नाक और गले के भीतर देखने के लिए एक फ्लेक्सिबल नसेंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। नसेंडोस्कोप एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर एक केमेरा लगा होता है। डॉक्टर इसके माध्यम से देखने के लिए इसे नाक में डालता है और गले में से इसे आगे जाने देता है। इस प्रक्रिया के पहले लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे लगाया जाता है।

सीटी स्कैन

सिर और गले के भाग का सीटी स्कैन उसमें कैंसर को देखने के लिए किया जाता है जब वहाँ कैंसर फैलने की आशंका हो और इसका स्टेज ज्ञात किया जाता है।

एमआरआई स्कैन

संदिग्ध कैंसर और बढ़े हुये लिम्फ़ नोड तथा कैंसर के स्टेज को देखने के लिए एमआरआई स्कैन किया जाता है। सामान्यतया या तो सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन किया जाता है जब कि स्टेजिंग को जानने के लिए एमआरआई स्कैन पर्याप्त है लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में दोनों की जरूरत होती है।

पीईटी सीटी स्कैन

कुछ सिर और गले के कैंसरों में गले में बढ़े हुये लिम्फ़ नोड से कैंसर मालूम होता है किन्तु मूल रूप से कहाँ से उत्पन्न हुआ है इसका पता नहीं लगता। इस स्थिति में कैंसर के उस मूल स्थान का पता लगाने के लिए जहां से लिम्फ़ नोड में यह फैल चुका है, पीईटी सीटी स्कैन किया जाता है। यह स्कैन कैंसर के सही स्टेज का पता लगाने में मदद करता है और यदि रेडिओथेरपी को उपचार के विकल्प के रूप में अपनाया जाता है तो उसकी प्लानिंग में भी यह सहायक होता है।

सामान्य सिद्धान्त

सिर और गले के कैंसर के लिए उपचार के विकल्प बहुत ही जटिल होते हैं और सामान्यतया एक विशेषज्ञ टीम द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। इस टीम में सिर और गले के कैंसर का विशेषज्ञ सर्जन, रेडिएशन कैंसर विशेषज्ञ, मेडिकल कैंसर विशेषज्ञ, रेडिओलोजिस्ट, पैथोलोजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, मरीज और उनके परिवारजन और अन्य शामिल होते हैं।

वे सब मिलकर यह तय करते हैं कि प्रत्येक मरीज के लिए सबसे उपयुक्त उपचार का विकल्प क्या हो सकता है।

इन कैंसरों में उपचार के विकल्पों में कैंसर को सर्जिकल प्रणाली से निकालना, रेडिओथेरपी, कीमोथेरपी, इन उपचारों का मिश्रण और बहुत ही एडवांस्ड कैंसर में पेल्लिएटिव कीमोथेरपी होती है।

कौनसा उपचार विकल्प चुना जाए यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है:

मूल ट्यूमर का स्थान

इसके मूल स्थान से आसपास के अंगों में ट्यूमर का फैलाव

गले में लिम्फ़ नोड में कैंसर होना या होने का खतरा

प्रस्तावित उपचार के बाद होनेवाला परिणाम

सिर और गले के भाग के अलावा शरीर के अन्य भागों में कैंसर फैलना

प्रत्येक स्थिति के लिए उपचार के विकल्प अलग से दिये गए हैं।

सिर और गले के कैंसर में सर्जरी

सिर और गले के कैंसर में सर्जरी में इसके मूल स्थान से कैंसर को निकालना और अधिकतर मामलों में गले में लिम्फ़ नोड को निकालना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैंसर को पूरी तरह से निकाल दिया गया है, मूल स्थान से कैंसर को हटाने में कैंसर और उसके आसपास की सामान्य कोशिकाओं को काट कर निकालना होता है। यदि कैंसर मांसपेशियों या हड्डियों में भी है तो पूरी तरह से कैंसर को दूर करने के लिए इन्हें भी ट्यूमर के साथ साथ काट दिया जाता है।

लिम्फ़ नोड को काटना

सिर और गले के कैंसर में गले में स्थित लिम्फ़ नोड पहले स्थान होते हैं जहां कैंसर होता है इसलिए लिम्फ़ नोड को काट देने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी कैंसर कोशिकाएं जो अपने मूल स्थान से शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं उन्हें काट दिया जाए। गले में लिम्फ़ नोड को 6 स्तरों में विभाजित किया जाता है और जिन स्तरों को सर्जरी से निकाला जाना है उनका निर्धारण कैंसर के स्थान और उसके प्रकार द्वारा किया जाता है। इस सर्जरी को गले की सर्जरी (neck dissection)कहा जाता है। गले की यह सर्जरी गले के एक तरफ या दोनों तरफ की जाती है। यह कैंसर और इसके स्थान के प्रकार पर निर्भर करता है।

लिम्फ़ नोड सर्जरी के प्रकार

गले की सर्जरी के विभिन्न प्रकार होते हैं और इन्हें नीचे दिया गया है।

रेडिकल नेक डिसेक्शन

रेडिकल नेक डिसेक्शन में गले के सभी लिम्फ़ नोड को काट दिया जाता है और इनके साथ साथ गले के अन्य अंगों जैसे इंटरनल जुगुलर नस, स्तर्नोक्लेडोमस्टोइड मांसपेशियों और सहयोगी नस को भी काट दिया जाता है।

मोड़ीफ़ाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन

मोड़ीफ़ाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन में गले के सभी लिम्फ़ नोड को काट दिया जाता है जबकि इंटरनल जुगुलर नस, स्टेर्नोक्लैडोमस्टोइड मांसपेशी और सहयोगी नस में से किसी एक या एक से अधिक को काट दिया जाता है, सभी तीनों को नहीं।

सेलेक्टिव नेक डिसेक्शन

सेलेक्टिव नेक डिसेक्शन में गले के केवल कुछ लिम्फ़ नोड को काटा जाता है जैसे कि 1-3 स्तरीय और 2-4 स्तरीय। इस प्रकार की सर्जरी समान्यतया की जाती है और काटे जानेवाले लिम्फ़ नोड का चयन कैंसर के प्रकार और स्टेज पर निर्भर करता है।

रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी

सिर और गले के सर्जिकल उपचार में सामान्यतया रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। गले और सिर में विभिन्न भाग जैसे जीभ, गले और मुंह के अन्य भाग, टॉन्सिल्स आदि को सर्जरी से काट दिया जाता है ताकि कैंसर से छुटकारा मिल सके। सर्जरी से हुई विकृति को दूर करने और जो अंग पहले काम करता था उसे पुनः जारी रखने के लिए कॉम्प्लेक्स रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार की सर्जरी शरीर के अन्य भागों से त्वचा, मांसपेशी, हड्डी को निकालकर उन्हें सर्जरी के द्वारा हटाये गए भाग को कवर करने के लिए की जाती जाती है। फ्लैप्स वे ऊतक हैं जो शरीर के एक भाग से निकाले जाते हैं और दूसरी जगह लगाए जाते हैं। फ्लैप्स पेट, पीठ और भुजाओं से लिए जा सकते हैं।

रेडिओथेरपी

सिर और गले के कैंसर में उपचार के लिए रेडिओथेरपी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जरी के साथ साथ यह एक मात्र रोगनिवारक विकल्प है।

सिर और गले के कैंसर में रेडिओथेरपी दो तरीके से की जाती है।

एक्स्टर्नल बीम रेडिओथेरपी में शरीर के बाहर से मशीन द्वारा उपचार किया जाता है और इसमें बहुत ही शक्तिशाली एक्सरे उस भाग पर लिया जाता है।

ब्रैकीथेरेपी में कैंसर वाले भाग पर लोकल रेडिओथेरपी देने के लिए रेडियोएक्टिव सोर्स लगाया जाता है।

समग्ररूप से एक्स्टर्नल बीम रेडिओथेरपी इस प्रकर के ट्यूमरों के उपचार में ज़्यादातर प्रयोग में लायी जाती है और ब्रैकीथेरेपी प्रारम्भिक कैंसर के लिए प्रयोग में लायी जाती है और यह कुछ केन्द्रों में ही उपलब्ध होती है।

इस टॉपिक में एक्स्टर्नल बीम रेडिओथेरपी के बारे में चर्चा की जाएगी।

रेडिओथेरपी अकेले या कीमोथेरेपी के साथ साथ दी जाती है और इसे कीमोरेडिओथेरपी कहा जाता है। रेडिओथेरपी या कीमोरेडिओथेरपी सर्जरी के बाद दी जाती है और सर्जरी न करके भी इसे दिया जाता है।

रेडिओथेरपी कई भागों में दी जाती है। रेडिओथेरपी उपचार का एक भाग एक सिटिंग में दिया जाता है। यह उपचार सामान्यतया 6-7 सप्ताह का होता है जो एक सप्ताह में रोजाना 5 दिनों के लिए होता है।

इस उपचार में ट्यूमर का मूल स्थान और गले के वे लिम्फ़ नोड जिनमें कैंसर है या होने की संभावना है, शामिल होते हैं। गले की एक तरफ या दोनों तरफ के भागों का उपचार किया जाता है जो कि ट्यूमर के स्थान और स्थिति पर निर्भर करता है। रेडिओथेरपी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स नीचे दिये गए है।

रेडिओथेरपी की पद्धतियाँ

निर्णायक रेडिओथेरपी या कीमोरेडिओथेरपी

कैंसर के मरीज के इलाज के लिए इस प्रकार का उपचार तब दिया जाता है जब रेडिओथेरपी अथवा कीमोरेडिओथेरपी निर्णायक उपचार के रूप में दी जाती है। ऐसे मामलों में सर्जरी नहीं की जाती और रेडिओथेरपी मुख्य उपचार होता है। सर्जरी नहीं करने के कई कारण होते हैं जिनमें से मरीज इसके लिए फिट नहीं है या वह ओपरेशन करवाना नहीं चाहता है या सर्जरी इस स्थिति में संभव नहीं है या सर्जरी करने से कई साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना है या इससे रेडिओथेरपी की तुलना में ही खराब परिणाम आते हों।

एड्जुवंट रेडिओथेरपी या कीमोरेडिओथेरपी

इस स्थिति में रेडिओथेरपी या कीमोरेडिओथेरपी का प्रयोग सर्जरी के बाद किया जाता है। सर्जरी से मुख्य कैंसर और लिम्फ़ नोड को निकाला जाता है। रेडिओथेरपी या रेडिओथेरपी और कीमोथेरेपी के मिश्रण का प्रयोग इलाज की अधिकतम सफलता के लिए किया जाता है। सिर और गले के कैंसर में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कैंसर बहुत बड़ा हो, सर्जरी करने पर मार्जिन में कैंसर हो या कैंसर मार्जिन के बहुत ही नजदीक हो। अन्य कारकों में गले में लिम्फ़ नोड के बाहर कैंसर फैलना है (एक्स्ट्राकेपसुलर एक्सटेंशन), लिम्फ़ नोड में कैंसर होना और रक्त वाहिकाओं में कैंसर का फैल जाना या उस भाग में नसों में फैल जाना।

पल्लिएटिव रेडिओथेरेपी

इस प्रकार का उपचार तब कैंसर के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जब कैंसर किसी और उपचार से ठीक नहीं हो सकता। रेडिओथेरपी की समयावधि हालत पर निर्भर रखते हुये 1 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक की हो सकती है।

रेडिओथेरपी के साइड इफ़ेक्ट्स

त्वचा में बदलाव

रेडिओथेरपी जिस भाग पर दी जाती है वहाँ त्वचा लाल हो जाती है और उस पर चकते हो जाते हैं। इस उपचार के प्रारम्भ होने के बाद कुछ सप्ताहों में त्वचा का लाल होना शुरू हो जाता है उपचार के खतम होते होते एक सप्ताह में दूर हो जाता है।

शुष्क त्वचा की परते उखडने के साथ साथ त्वचा लाल हो जाती है। इसके साथ दर्द भी होने लगता है और इस दर्द को दर्दनाशक दवाइयों से दूर भी किया जा सकता है।

मुंह और गले में छाले हो जाना

जब मुंह और गले का इलाज किया जाता है तब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार के कुछ दिनों-सप्ताहों के बाद छाले शुरू होते हैं और भोजन निगलते या चबाते समय दर्द करते हैं। इन लक्षणों को दवाइयों से और कम मसालेदार और नर्म भोजन करके नियंत्रित किया जा सकता है।

आवाज में बदलाव

ये लक्षण उन मरीजों में दिखाई देते हैं जिन्हे गले में रेडिओथेरपी दी गई है। रेडिओथेरपी का कोर्स पूरा हो जाने के बाद कुछ सप्ताहों में आवाज में सुधार होने लगता है।

खाने और पानी या अन्य तरल पदार्थ पीने में कठिनाई

ये लक्षण कॉमन होते हैं और कुछ मरीजों में उपचार प्रारम्भ करने के पूर्व समुचित उपाय किए जाने चाहिए।

उपचार करने के कुछ सप्ताहों बाद खाने में कठिनाई प्रारम्भ हो सकती है। खाने की क्रिया को समुचित ढंग से करने के लिए उपायों में बेहतर दर्द नाशक दवाएं, एक पतली नासोगेस्ट्रिक ट्यूब को नाक और गले के रास्ते से पेट में डालना या पीईजी ट्यूब को त्वचा के माध्यम से पेट में डालना खाने में सहायक हो सकता है।

जब मरीज सामान्यरूप से खाना शुरू कर देता है तो इन ट्यूबों को आसानी से हटाया जा सकता है।

मुंह सूख जाना

सिर और गले के भाग में रेडिओथेरपी के बाद मुंह सुख जाना आम बात होती है। जिस भाग पर उपचार किया गया है उस पर शुष्कता की मात्रा निर्भर करती है। पानी या तरल पदार्थों के लगातार लिए जाने वाले घूंट या कुछ दवाइयों का सेवन उपचार के बाद मुंह में शुष्कता को दूर कर सकते हैं।

कीमोथेरपी, बायोलोजिकल थेरेपी और इम्यूनोथेरपी

कीमोथेरपी

सिर और गले के कैंसर में कीमोथेरपी का प्रयोग कीमोरेडिओथेरपी के भाग के रूप में किया जाता है या एडवांस कैंसर में इसका अकेले प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरपी में जो सामान्यतया औषध प्रयोग में लाये जाते हैं वे हैं सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, डोसेटेक्सल, पेकलिटेकसल, 5-फ्लुरोरेसिल और बायोलोजिकल एजेंट जिसे सेटुक्सीमैब कहा जाता है। एडवांस स्टेज 4 वाले सिर और गले के कैंसर में उपचार के रूप में इम्यूनोथेरपी का प्रयोग किया जाता है। जो औषधियाँ इम्यूनोथेरपी में प्रयोग में लायी जाती हैं वे हैं निवोलुमब और पेम्ब्रोलिजुमब जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रेडिओथेरपी के साथ कीमोथेरपी (कीमोरेडिओथेरपी)

केवल रेडिओथेरपी के प्रयोग से कैंसर का इलाज करने की तुलना में कीमोथेरपी और रेडिओथेरपी का मिश्रण इलाज के लिए बेहतर होता है। यहाँ उपचार के लिए रेडिओथेरपी मुख्य घटक होता है और इसके साथ कीमोथेरपी को मिलाने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। कीमोरेडिओथेरपी सिर और गले के केवल एडवांस स्टेज के कैंसर में प्रयोग में लायी जाती है क्योंकि प्रारम्भिक कैंसर में इससे सीमित लाभ प्राप्त होता है।

कीमोरेडिओथेरपी में रेडिओथेरपी के साथ सामान्यरूप से प्रयुक्त कीमोथेरपी की औषध को सिसप्लेटिन कहते हैं। कुछ मरीजों में सिसप्लेटिन के स्थान पर कार्बोप्लेटिन दिया जाता है। 6-7 सप्ताह की रेडिओथेरपी के दौरान यह औषध सप्ताह में एक बार दी जाती है। सिसप्लेटिन को देने में लगभग 6-8 घंटे का समय लगता है और प्रत्येक खुराक के पहले मरीज को यह जानने के लिए कि यह उपचार सही है, कई ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। कीमोरेडिओथेरपी देने के लिए मरीज का स्वस्थ होना जरूरी है। जिन मरीजों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है उनके लिए यह उपचार लाभप्रद नहीं होता। इन स्थितियों में केवल रेडिओथेरपी का ही प्रयोग किया जाता है।

निओ एड्जुवंट कीमोथेरपी

इस स्थिति में सर्जरी या रेडिओथेरपी के पहले कीमोथेरपी दी जाती है ताकि कैंसर को कम किया जा सके ताकि सर्जरी या रेडिओथेरपी से कैंसर को अच्छे तरीके से दूर किया जा सके। सामान्यतया इसमें 2-3 औषधों का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है और उपचार की अवधि 2-3 महीने की होती है। इन तीन औषधियों के मिश्रण में डोसेटेक्सल, सिसप्लेटिन और फ्लुरोरेसिल का प्रयोग किया जाता है। सिसप्लेटिन और फ्लुरोरेसिल इन दो-औषधि के मिश्रण का सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। निओएड्जुवंट कीमोथेरपी का प्रयोग कुछ ही प्रकार के सिर और गले के कैंसरों में किया जाता है।

पल्लिएटिव कीमोथेरपी

यहाँ कीमोथेरपी उन स्थितियों में कैंसर को नियंत्रित करती हैं जहां इलाज संभव नहीं होता। यहाँ प्रयुक्त औषधियाँ सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, डोसेटेक्सेल, पेकलिटेकसल, जेमसीटेबिन और फ्लुरोरेसिल हैं। कीमोथेरपी इन औषधियों के मिश्रण में या सिंगल औषध के रूप में मरीज की फिटनेस को ध्यान में रख कर प्रयोग में लायी जाती हैं। कीमोथेरपी भी सेटुक्सीमैब के साथ साथ दी जा सकती है जो नीचे किए गए वर्णन के अनुसार एक बायोलोजिकल एजेंट है।

बायोलोजिकल थेरेपी

बायोलोजिकल थेरेपी का प्रयोग उन औषधियों के रूप में किया जाता है जो कैंसर की कोशिकाओं के विशिष्ट भाग को ध्यान में रख करा दी जाती हैं। सेटुक्सीमैब इस प्रकार की एक औषध है जो ईजीएफआर (EGFR) रिसेप्टर को टार्गेट करती है। यह इस रिसेप्टर के विरुद्ध एक मोनोल्कोनल एंटीबॉडी है। सेटुक्सीमैब नस में लगायी जाती है और इनका प्रयोग रेडिओथेरपी के साथ उन मरीजों में किया जाता है जो कीमोरेडिओथेरपी नहीं ले सकते हैं। सेटुक्सीमैब स्टेज 4 के सिर और गले के कैंसर के मरीजों में पल्लिएटिव कीमोथेरपी के साथ दिया जाता है।

सेटुक्सीमैब का साइड इफेक्ट कीमोथेरपी से होनेवाले साइड इफेक्ट से कम होता है और इसमें त्वचा में चकते पड़ना, फोड़े फुंसियाँ होना, नाखून में बदलाव, मुंह में छाले पड़ना, पतले दस्त लगना, थकान, उबकियाँ आना और उल्टियाँ होना और अन्य कुछ लक्षणों के साथ साथ पेट में दर्द होना हैं।

इम्यूनोथेरपी

एडवांस स्टेज 4 या बार बार सिर और गले के कैंसर के उपचार में इम्यूनोथेरपी का प्रयोग किया जाता है।

चेक पॉइंट इनहिबिटर्स

इम्यूनोथेरपी में उन औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो शरीर में रोगप्रतिकारक शक्ति के कार्य में परिवर्तन लाती है। इस प्रकार का उपचार काफी लंबे समय के लिए कुछ कैंसरों में प्रयोग किया जाता है लेकिन कुछ इम्यूनोथेरपी की नयी औषधियाँ जैसे चेकपोइंट इनहिबिटर्स ने अधिक कारगर परिणाम दिये हैं और इनका प्रयोग भी अक्सर कई कैंसरों में किया गया है जिनमें सिर और गले का कैंसर भी शामिल है।

सरल भाषा में कहें तो चेकपोइंट इनहिबिटर्स नामक नयी इम्यूनोथेरपी औषधियाँ PD-1 अथवा PD-L1 रेसेप्टर्स के विरुद्ध एंटीबॉडी हैं। ये रिसेप्टर शरीर के इम्यून सिस्टम (T Cells) के द्वारा मित्रवत कोशिका का पता लगाने में मददगार होते हैं और रोगप्रतिकारक शक्ति की कैंसर कोशिकाओं से रक्षा करते हैं। कैंसर अधिक से अधिक इन रिसेप्टरों को पैदा करते हैं और ये शरीर की रोगप्रतिकारक शक्ति को बचाने में सक्षम होते हैं। PD-1 और PD-L1 के विरुद्ध एंटीबॉडी का प्रयोग इस रास्ते में अवरोध खड़ा करता है और इससे शरीर के रोगप्रतिकारक शक्ति को कैंसर कोशिकाओं पर आक्रमण करने और उन्हें मारने की क्षमता प्राप्त होती है।

इस समय यह थेरेपी स्टेज 4 के सिर और गले के कैंसरों में प्रयुक्त होती है जहां कैंसर शरीर के विभिन्न भागों में फ़ैल जाता है और इस उपचार का उद्देश्य बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। इस स्थिति में अनुमोदित औषधियों में पेम्ब्रोलिजुमब और निवोलुमेब हैं। इन औषधियों को 2-3 सप्ताह में एक बार प्रयोग में लायी गई औषधि के आधार पर नस में दिया जाता है। इन औषधियों का साइड इफेक्ट कीमोथेरपी की तुलना में कम होता है लेकिन बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं और कुछ मरीजों पर तो काफी साइड इफेक्ट करती हैं।

नासोफ़ेरिंक्स

नासोफ़ेरिंक्स गले का एक भाग है जो नाक के पीछे स्थित होता है। यह अग्र भाग में नासल केविटी से जोड़ता है और नीचे ओरोफेरिंक्स से। नासोफ़ेरिंक्स का कैंसर भारत में कम होता है। इस कैंसर के होने के जोखिम कारक ईबीवी नामक वाइरस के संक्रमण, धूम्रपान और तंबाकू से निर्मित उत्पादों का प्रयोग तथा नमक से उपचारित मांस और मछलियों को खाना है।

नासोफेरींजियल कैंसर के लक्षणों में बहरापन अथवा एक कान या दोनों कानों में कम सुनाई देना, कान में दर्द रहना, गले में खराश जो निरंतर चल रही है, खांसी, नाक से खून आना, नाक अवरुद्ध होना और आवाज में बदलाव होते हैं।

जांच और निदान के लिए सिर और गले के कैंसर के लिए जांच का सेक्शन देखें।

नासोफेरींजियल कैंसर का उपचार

रेडिओथेरपी और कीमोरेडिओथेरपी

नासोफेरींजियल कैंसर का उपचार मुख्यतया रेडिओथेरपी और कीमोथेरपी है। स्टेज 1 के प्रारम्भिक कैंसर के लिए रेडिओथेरपी ही एक मात्र उपचार का विकल्प है। 2-4 स्टेज वाले कैंसरों का उपचार कीमोरेडिओथेरपी से किया जाता है जहां कीमोथेरपी और रेडिओथेरपी दोनों एक साथ दी जाती हैं।

जब रेडिओथेरपी अकेले ही दी जाती है या कीमोरेडिओथेरपी दी जाती है तो नासोफ़ेरिंक्स में बीमारी का मूल भाग और गले में लिम्फ़ नोड वाले भाग का उपचार किया जाता है। यह उपचार सामान्यतया 6 ½-7 सप्ताहों से अधिक के लिए सप्ताह में एक बार दिया जाता है। जब कीमोरेडिओथेरपी दी जाती है तो कीमोथेरपी औषधियाँ जैसे सिसप्लेटिन अथवा कार्बोप्लेटिन सप्ताह में एक बार या 3 सप्ताह में एक बार दी जाती है।

एड्जुवंट कीमोथेरेपी

कीमोरेडिओथेरपी पूरी होने के बाद उन मरीजों में केवल कीमोथेरेपी दी जाती है जो इस उपचार को लेने में सक्षम हों। यह कीमोथेरपी 4 साइकल तक दी जाती है। इस प्रकार के उपचार को एड्जुवंट कीमोथेरपी कहते हैं।

नियोएड्जुवंट कीमोथेरपी

बहुत ही एडवांस नासोफ़ेरिंजियल कैंसर वाले कुछ मरीजों में कीमोरेडिओथेरपी को प्रारम्भ करने के पहले कीमोथेरपी दी जा सकती है। उपचार का यह तरीका नियोएड्जुवंट कीमोथेरपी कहा जाता है।

सर्जरी

नासोफ़ेरिंजियल कैंसर के लिए उपचार हेतु सर्जरी कोई विकल्प नहीं है सिवाय कि कुछ परिस्थितियों में जहां रेडिओथेरपी के तुरंत बाद पुनः कैंसर होता है।

कीमोथेरपी

बहुत ही एडवांस्ड नासोफ़ेरिंजियल कैंसर वाले मरीजों में जो कि सिर और गले के भाग से शरीर के अन्य भागों में फैल गया हो उन्हें रेडिओथेरपी या केवल कीमोथेरपी का उपचार दिया जा सकता है। इस स्थिति में कीमोथेरपी की औषधियाँ जो प्रयोग में लायी जाती हैं वे हैं सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, फ्लुरोरेसिल, पेकलिटेकसल और डोसेटेक्सल। इस स्थिति में उपचार का मुख्य उद्देश्य बीमारी के इलाज की बजाय इस पर नियंत्रण लाना है।

जब एडवांस्ड कैंसर हो तो कभी कभी प्रारम्भिक रूप में कीमोथेरपी दी जाती है और उसके बाद कीमोरेडिओथेरपी या सर्जरी की जाती है। इस विकल्प को निओएड्जुवंट कीमोथेरपी कहा जाता है।

इम्यूनोथेरपी

इम्यूनोथेरपी का प्रयोग एडवांस्ड स्टेज 4 कैंसर या बार बार होनेवाले गले और सिर के कैंसर में उपचार के रूप में किया जाता है। इम्यूनोथेरपी में प्रयुक्त औषध में निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब होती है जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हायपोफ़ेरिंक्स

हायपोफ़ेरिंक्स गले का एक अंग है जो कंठनली के पीछे होता है। यह गले का नीचे का भाग होता है और इसके ऊपर मुखग्रसनी होती है और इसके नीचे अन्ननलिका होती है।

हायपोफ़ेरिंक्स के कैंसर के लक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं लेकिन सामान्यरूप से खाना निगलने में कठिनाई, गले में गांठ का एहसास, आवाज़ में बदलाव, निगलने में दर्द, खांसी में खून आना, कान में दर्द होना अथवा गले में गांठ का एहसास होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी जांच और निदान के लिए सिर और गले के कैंसर के लिए जांच का सेक्शन देखें।

हायपोफ़ेरिंक्स के कैंसर का उपचार

रेडिओथेरपी और कीमोरेडिओथेरपी

हायपोफेरींजियल कैंसर का उपचार मुख्यतया रेडिओथेरपी और कीमोथेरेपी है। स्टेज 1 और 2 वाले प्रारम्भिक कैंसर के लिए केवल रेडिओथेरपी ही विकल्प हो सकता है। 3-4 स्टेज वाले कैंसरों का कीमोरेडिओथेरपी से इलाज किया जा सकता है जहां कीमोथेरेपी और रेडिओथेरपी एक साथ दिये जाते हैं।

जब रेडिओथेरपी अकेली या कीमोरेडिओथेरपी दिया जाता है तो हिपोफ़ेरिंक्स और गले में लिम्फ़ नोड वाले भाग में बीमारी के मूल स्थान पर इलाज किया जाता है। यह उपचार सामान्यतया 6 ½-7 सप्ताहों के लिए किया जाता है और सप्ताह में 5 दिन रोजाना दिया जाता है। जब कीमोरेडिओथेरपी का प्रयोग किया जाता है तो सिसप्लेटिन अथवा कार्बोप्लेटिन जैसी कीमोथेरपी औषधियों को सप्ताह में एक बार या 3 सप्ताहों में एक बार दिया जाता है।

निओएड्जुवंट अथवा इंडक्शन कीमोथेरपी

एडवांस्ड हिपोफेरींजियल कैंसर वाले कुछ मरीजों में बीमारी को कम करने के लिए कीमोरेडिओथेरपी को प्रारम्भ करने के पहले कीमोथेरपी दी जा सकती है। उपचार के इस तरीके को निओएड्जुवंट कीमोथेरपी कहा जाता है।

सर्जरी

हिपोफेरींजियल कैंसर के लिए सर्जरी सामान्यतया उपचार का विकल्प नहीं है सिवाय कि कुछ परिस्थितियों में जहां कैंसर छोटे रूप में हो और प्रारम्भिक अवस्था में हो। यह विशेष रूप से तब प्रयोग में लाया जाता है जब कंठनली को सुरक्षित रखते हुये कैंसर को समूल नष्ट कर देना हो।

कीमोथेरपी

बहुत ही एडवांस्ड नासोफ़ेरिंजियल कैंसर वाले मरीजों में जो कि सिर और गले के भाग से शरीर के अन्य भागों में फैल गया हो उन्हें रेडिओथेरपी या केवल कीमोथेरपी का उपचार दिया जा सकता है। इस स्थिति में कीमोथेरपी की औषधियाँ जो प्रयोग में लायी जाती हैं वे हैं सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, फ्लुरोरेसिल, पेकलिटेकसल और डोसेटेक्सल। इस स्थिति में उपचार का मुख्य उद्देश्य बीमारी पर नियंत्रण लाना है।

जब एडवांस्ड कैंसर हो तो कभी कभी प्रारम्भिक रूप में कीमोथेरपी दी जाती है और उसके बाद कीमोरेडिओथेरपी या सर्जरी की जाती है। इस विकल्प को निओएड्जुवंट कीमोथेरपी कहा जाता है।

इम्यूनोथेरपी

इम्यूनोथेरपी का प्रयोग एडवांस्ड स्टेज 4 कैंसर या बार बार होनेवाले गले और सिर के कैंसर में उपचार के रूप में किया जाता है। इम्यूनोथेरपी में प्रयुक्त औषध में निवोलुमब और पेम्ब्रोलिजुमब होती है जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस ग्रुप में वे कैंसर होते हैं जो होंठ, जीभ, मुंह के निचले जबड़े, गाल के भीतर, अंतिम दाढ़, मसूढ़ों, अंतिम दाढ़ के पीछे का भाग और मुंह के ऊपरी भाग से शुरू होते हैं।ओरल केविटी कैंसर भारत में बहुत ही आम है क्योंकि यहाँ तंबाकू खाने और तम्बाकू से बने उत्पाद चबाने की प्रथा है। भारत में यह कुल कैंसर में से 10% होने का निदान किया गया है।

लक्षण

ओरल कैंसर में साधारण लक्षण हैं मुंह में अलसर होना जो ठीक नहीं होता, त्वचा या मुंह के किसी भाग का मोटा होना, मुंह से खून आना, दर्द होना, मुंह में लाल या सफ़ेद चकते हो जाना, दांत हिलने लगता, मुंह या गले में गांठ होना। ये लक्षण कैंसर से संबन्धित कारणों से ही हों ऐसा नहीं है फिर भी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी भी आशंका वाले भाग की जांच और बायोप्सी करवाना जरूरी होता है।

स्टेज निर्धारण

इस भाग में कैंसर को प्रारम्भिक कैंसर (स्टेज 1 और 2) और एडवांस कैंसर (स्टेज 3 और 4) में विभाजित किया जाता है। इस संबंध में उपचार निदान के समय कैंसर के स्टेज और वह किस भाग में हुआ है उस पर निर्भर करता है। अन्य कारकों में मरीज का सामान्य स्वास्थ और उपचार के बाद शरीर के अंगों का अपेक्षित संचालन शामिल है।

ओरल केविटी कैंसर का उपचार

सर्जरी

ओरल कैंसर विशिष्ट रूप से प्रारम्भिक कैंसर में सामान्यतया सर्जिकल उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। सर्जरी करने के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं जैसे कि बोलने और भोजन निगलने में सुधार होता है। सर्जरी में ट्यूमर और ट्यूमर के आसपास के मार्जिन को निकाल दिया जाता है। इसमें कभी कभी ट्यूमर के साथ साथ मांसपेशी और हड्डी के एक भाग को भी निकालना पड़ सकता है।

ओरल कैंसर में सर्जरी स्टैंडर्ड तकनीक या लेजर या रोबोटिक तकनीक का प्रयोग करके की जाती है।

लिम्फ़ नोड को काटना

ओरल कैंसर के ज़्यादातर मरीजों में सर्जरी के दौरान गले में लिम्फ़ नोड को काटा जाता है या उसे दूर किया जाता है। लिम्फ़ नोड की सर्जरी गले के एक तरफ या दोनों तरफ की जाती है जो कि ओरल कैंसर के प्रकार और वह किस स्थान पर है, पर निर्भर करता है।

जीभ के कैंसर की सर्जरी में जीभ के एक भाग को काट दिया जाता है (आंशिक ग्लोसेक्टोमी) या सम्पूर्ण जीभ (टोटल ग्लोसेक्टोमी) को काटना पड़ता है। यदि टोटल ग्लोसेक्टोमी की जाती है तो जीभ के सुचारु कार्य को सुनिश्चित करने के लिए रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। कुछ कैंसरों में ऊपरी जबड़े या निचले जबड़े का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है ताकि कैंसर को समूल नष्ट किया जा सके। कभी कभी कुछ दांतों को भी निकाल दिया जाता है। इन सर्जरियों और इनके पूर्ण रूप से ठीक होने तक के समय में खाने के वैकल्पिक उपाय को अपनाया जाता है जैसे कि नासोगेस्ट्रिक ट्यूब या पीईजी(PEG) (गेस्टरोटोमी ट्यूब जो पेट में लगाई जाती है) लगाना।

यदि मांसपेशियाँ या हड्डी के एक भाग को निकाला जाता है तो जितना संभव हो सके उतना इस अंग के कार्य को सुचारु रूप से चालू करने के लिए रीकन्स्ट्रक्टिव कार्यवाही करनी होती है।

रेडिओथेरपी

जो मरीज सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं या जो सर्जरी करवाना नहीं चाहते हैं ऐसे प्रारम्भिक ट्यूमर वाले मरीजों में ओरल कैंसर का प्राथमिक उपचार रेडिओथेरपी है। जिन मरीजों में सर्जिकल रिसेक्शन किया गया है और मार्जिन उससे एकदम सटे हुये हों और ट्यूमर के लक्षण अधिक खतरे वाले हों तो उनमें एड्जुवंट उपचार किया जाता है। इसमें 6-7 सप्ताह का उपचार होता है जो सप्ताह में 5 दिनों के लिए रोजाना दिया जाता है। कैंसर को नियंत्रित करने के लिए रेडिओथेरपी बहुत ही अच्छा उपचार है लेकिन इसमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे मुंह और गले में छाले पड़ना, खाना निगलने और भोजन करने में कठिनाई और मुंह सूख जाना। कुछ लंबे समय तक चलने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो रेडिओथेरपी पूरी होने के बाद कुछ सप्ताहों से अधिक बने रहते हैं जैसे मुंह खोलने में कठिनाई, खाने में तकलीफ या मुंह सूख जाना आदि उन ओरल कैंसर के मरीजों में दिखाई देते हैं जिन्होंने रेडिओथेरपी ली है। /p>

कीमोरेडिओथेरपी

एडवांस्ड ओरल कैंसर वाले मरीजों में कीमोथेरेपी और रेडिओथेरपी को एक साथ कीमोरेडिओथेरपी के रूप में दिया जाता है। इसमें रेडिओथेरपी 6-7 सप्ताह के लिए दी जाती है जो कि सप्ताह में रोजाना 5 दिन और कीमोथेरपी सप्ताह में एक बार या तीन सप्ताह में एक बार दी जाती है। कीमोथेरपी और रेडिओथेरपी दोनों मिल कर अच्छा परिणाम देते हैं और एडवांस कैंसर में ट्यूमर को अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं।

जिन मरीजों में बीमारी अत्यधिक एडवांस स्टेज में हो जिनकी सर्जरी नहीं की जा सकती या वे मरीज जो अपने कमजोर स्वास्थ्य हो जाने के परिणाम के डर से सर्जरी नहीं करवाना चाहते उनके लिए प्राथमिक उपचार के रूप में कीमोरेडिओथेरपी दी जाती है। जिन मरीजों में एडवांस ओरल कैंसर का रिसेक्शन किया गया है उनमें इसका प्रयोग एड्जुवंट उपचार के रूप में भी किया जाता है। इस उपचार का साइड इफेक्ट केवल रेडिओथेरपी देने की तुलना में अधिक होता है और इनमें उपर्युक्त सेक्शन में वर्णित लक्षण भी शामिल होते हैं।

कीमोथेरपी

उन ओरल कैंसरों में जो अत्यधिक एडवांस स्टेज में हों और ये शरीर के अन्य अंगों जैसे फेफड़ों, लिवर आदि में फैल गया हो ऐसी स्थिति में केवल कीमोथेरपी कैंसर को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इस प्रकार के उपचार के पीछे कैंसर को ठीक करने से अधिक इस पर नियंत्रण लाने का उद्देश्य होता है। कीमोथेरपी विभिन्न औषधियों के साथ विभिन्न रूपों में दी जा सकती है और इनमें प्रयुक्त कॉमन औषधियाँ सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और टेकसेन्स होती हैं।

जब कैंसर एडवांस स्टेज में होता है तो कभी कभी कीमोथेरपी प्रारम्भिक उपचार के रूप में दी जाती है और उसके बाद कीमोरेडिओथेरपी दी जाती है या सर्जरी की जाती है। इस विकल्प को निओएड्जुवंट कीमोथेरपी कहा जाता है।

इम्यूनोथेरपी

एडवांस स्टेज 4 या सिर और गले के बार बार होने वाले कैंसर में उपचार के रूप में इम्यूनोथेरपी का प्रयोग किया जाता है। इम्यूनोथेरपी में प्रयुक्त औषधियाँ निवोलुमब और पेम्ब्रोलिजुमब होती हैं जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्वरयंत्र के कैंसर वे होते हैं जो कंठ या स्वर बॉक्स में होते हैं। स्वरयंत्र एक ट्यूब जैसा ढांचा होता है जो गले में मौजूद होता है और गले को वायुनली अथवा विंडपाइप से जोड़ता है। स्वरयंत्र का कार्य आवाज़ निर्मित करना होता है जो बाद में नाक, मुंह और जीभ जैसे अंगों की सहायता से वाणी बन जाता है। इन कैंसरों को सुप्राग्लोटिक में विभाजित किया जाता है- जहां कैंसर वोकल कॉर्ड के ऊपर शुरू होता है, ग्लोटिक – जहां कैंसर वोकल कॉर्ड में शुरू होता है, सब-ग्लोटिक-जहां कैंसर वोकल कॉर्ड की नीचे कंठनली में शुरू होता है। भारत में कंठनली के कैंसर का प्रतिशत सभी कैंसरों में 2.5% है।

कंठनली के कैंसर के लक्षणों में आवाज में परिवर्तन आना या आवाज बैठ जाना, गले में गांठ के एहसास होना, श्वास लेने या खाना निगलने में कठिनाई होना, गले में दर्द रहना, कान में दर्द होना और लगातार गले में खराश होते हैं। उक्त लक्षण दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं जिनमें कंठनली में साध्य गाँठे भी हो सकती हैं लेकिन यदि ये लक्षण निरंतर बने रहते हैं या इनमें वृद्धि होती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

स्वरयंत्र के कैंसर की जांच के लिए इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी-जिसमें डॉक्टर एक छोटे से दर्पण की सहायत से गले में देखते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी- जिसमें एक लेरिंगोस्कोप और एक पतली ट्यूब जिसके एक सिरे पर केमेरा लगा होता है, फ्लेक्सिबल नासेंडोस्कोपी की सहायता से सीधे कंठनली में देखा जाता है। अन्य टेस्टों में स्कैन होता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सिर और गले के कैंसर की जांच वाले सेक्शन को देखें।

लेरिंजियल कैंसर का उपचार

इस कैंसर का उपचार निदान के समय ट्यूमर किस स्थान पर स्थित है और कौनसे स्टेज में है उसकी जानकारी प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

इसमें उपचार के विकल्पों में सर्जरी, रेडिओथेरपी, कीमोरेडिओथेरपी या इन विकल्पों का मिश्रण शामिल है। जब उपचार के प्रकार पर निर्णय लिया जाता है तब कैंसर के स्टेज के अलावा कंठनली को सुरक्षित स्थिति में रखने पर भी ध्यान देना एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ मामलों में रेडिओथेरपी या सर्जरी दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन उपलब्ध नहीं है क्योंकि कैंसर की प्रकृति और शरीर के अन्य भागों में इसके फैलने की गुंजाइश होती है। ऐसे मामलों में इन उपचारों में से एक का सुझाव दिया जाता है।

रेडिओथेरपी

केवल रेडिओथेरपी कंठनली के प्रारम्भिक स्टेज के कैंसर में उपचार का एक विकल्प हो सकता है। कंठनली के एडवांस स्टेज के कैंसर के लिए कीमोरेडिओथेरपी का प्रयोग किया जाता है जो कि कीमोथेरपी और रेडिओथेरपी का मिश्रण है। सर्जरी की तुलना में रेडिओथेरपी या कीमोरेडिओथेरपी का प्रयोग कंठनली के कार्य को सुरक्षित रख सकता है।

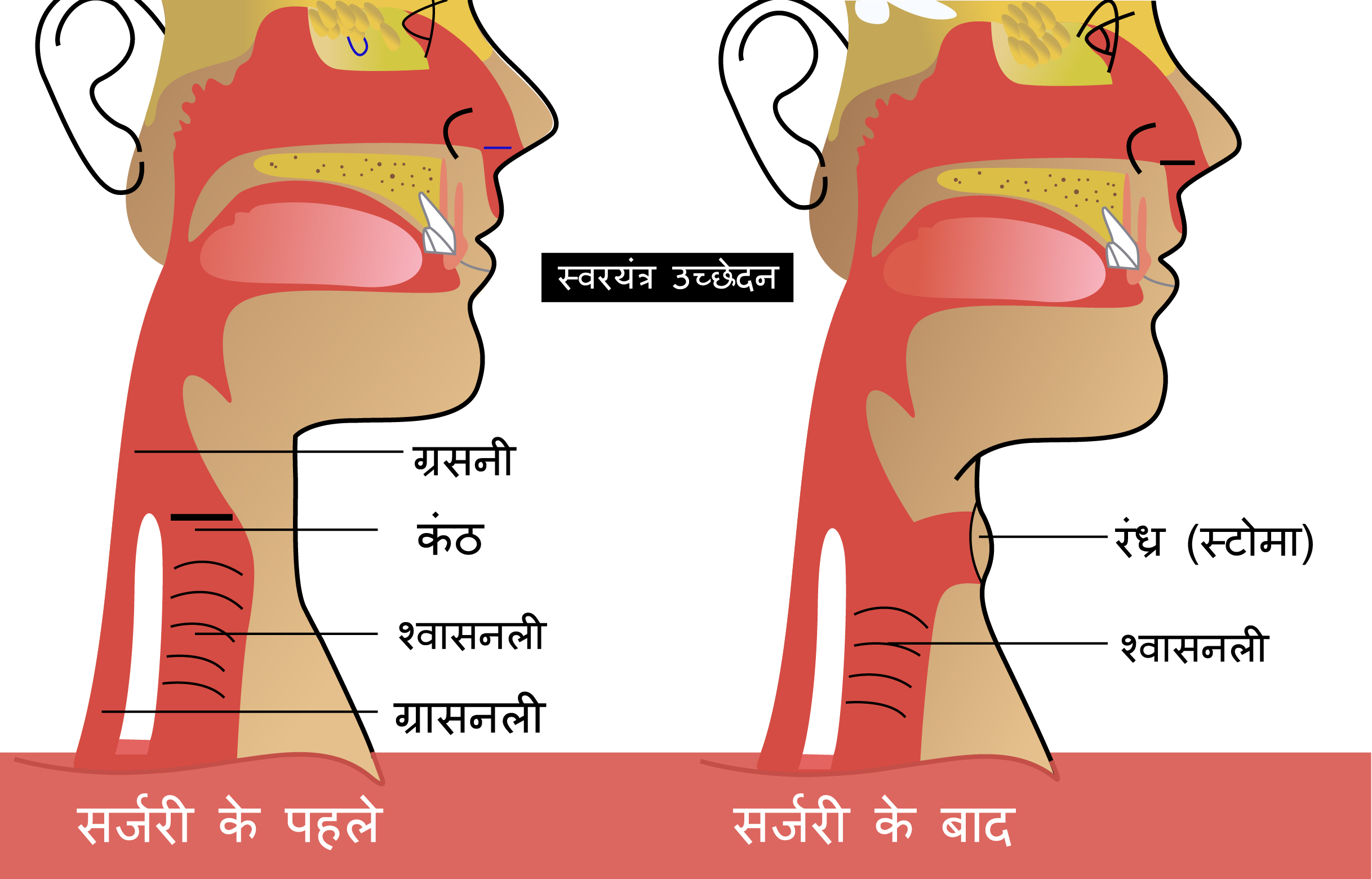

सर्जरी

प्रारम्भिक स्टेज के लेरिंजियल कैंसर में एक विकल्प कैंसर को सर्जरी से दूर करना है। नयी तकनीकें जैसे ट्रांसोरल लेजर रिसेक्शन अब उपलब्ध है जिसके सीमित साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इससे उस अंग का मूल कार्य भी अवरुद्ध नहीं होता। एडवांस स्टेज के कंठनली कैंसर में कंठनली की उस भाग में स्थित लिम्फ़ नोड के साथ सर्जरी की जाती है। कंठनली को पूरी तरह से हटाने को पूर्ण लेरिंगेक्टोमी कहते हैं जिसकी कभी कभी कैंसर को समूल नष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। जब यह किया जाता है तो गले के नीचे एक स्टोमा(छेद) किया जाता है और स्टोमा से वायुनली जोड़ी जाती है। मरीज स्टोमा के माध्यम से श्वास लेना और बाहर करने की क्रिया कर सकता है। जब कंठनली को हटा दिया जाता है तो मरीज बोलने की स्थिति में नहीं रहता इसलिए मरीज को अपनी बात कहने के लिए अन्य पद्धतियों को अपनाया जाता है।

सर्जरी के बाद आवाज की बहाली

जिन मरीजों में लेरिंगेक्टोमी की गई है और कंठनली को काट दिया गया है उनमें नैसर्गिक आवाज़ नहीं निकलती। सर्जरी के बाद मरीज को अपनी बात कहने के लिए अन्य विकल्प या टूल्स उपलब्ध होते हैं। इन विकल्पों के बारे में नीचे जानकारी दी गई है।

प्रोस्थेटिक वाल्व

प्रोस्थेटिक वाल्व के माध्यम से स्टोमा से ईसोफेगस में हवा डाइवर्ट की जाती है।

इस रास्ते से हवा के जाने के परिणामस्वरूप वाल्व में कंपन होती है और आवाज़ पैदा होती है। इस आवाज को स्पष्ट उच्चारण में परिवर्तित किया जाता है। लेरिंगेक्टोमी के समय भोजन नली और वायुनली के बीच एक सम्प्रेषण किया जाता है जिसमें वाल्व फिट किया गया है। जब मरीज को कोई बात कहनी हो तो उसे हवा को वाल्व के माध्यम से डायवर्ट करने के लिए अपनी उंगली को स्टोमा के छेद पर रखनी होती है। मरीज को बोलने के लिए इस वाल्व के प्रयोग के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है।

इलेक्ट्रोलेरिंक्स

इलेक्ट्रोलेरिंक्स एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसमें कंपन पैदा होता है। इस यंत्र को तब गले पर रखा जाता है जब मरीज बोलना चाहता हो। इससे जो कंपन पैदा होता है वह मरीज को बोलने के लिए सहायता करेगा जिसे वाणी में परिवर्तित किया जा सकता है। इस संबंध में मरीज को इस तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

इसोफ़ेजियल स्पीच

यह एक तकनीक है जिसमें इसोफेगस में हवा डाली जाती है और जैसे जैसे हवा मुंह में जाती है एक आवाज़ होती है जिसे वाणी में परिवर्तित किया जाता है।

कीमोथेरपी

कंठनली के कैंसर जो एडवांस स्टेज में हैं और जहां फेफड़े, लिवर आदि शरीर के अन्य भागों में कैंसर फैल गया हो केवल कीमोथेरपी अकेले ही कैंसर को नियंत्रित कर सकती है। इस उपचार को करने के पीछे उद्देश्य बीमारी को ठीक करने की बजाय इसे नियंत्रित करना होता है। कीमोथेरपी विभिन्न दवाइयों के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दी जा सकती है लेकिन इसमें जो कॉमन औषध का प्रयोग किया जाता है वह है सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और टेकसेन्स।

जब कैंसर एडवांस स्टेज में हो तब कभी कभी कीमोथेरपी प्रारम्भिक उपचार के रूप में दी जाती है और बाद में कीमोरेडिओथेरपी अथवा सर्जरी की जातीहै। इस विकल्प को निओएड्जुवंट कीमोथेरपी कहा जाता है।

इम्यूनोथेरपी

इम्यूनोथेरपी का प्रयोग एडवांस्ड स्टेज 4 कैंसर या बार बार होनेवाले गले और सिर के कैंसर में उपचार के रूप में किया जाता है। इम्यूनोथेरपी में प्रयुक्त औषध में निवोलुमब और पेम्ब्रोलिजुमब होती है जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ओरोफेरिंक्स गले का एक भाग है जो नासोफ़ेरिंक्स और हिपोफ़ेरिंक्स के बीच में स्थित होता है। जो कैंसर ओरोफेरींजियल से उत्पन्न होता है वह टॉन्सिल्स, जीभ के मूल और कोमल तालु में होता है। टॉन्सिल्स गले की किसी एक तरफ में मौजूद होते हैं। जीभ का मूल जीभ के पीछे का भाग होता है और कोमल तालु मुंह के ऊपरी भाग में हलन-चलन करने वाला भाग होता है।

ओरोफेरिंक्स में कैंसर के जो लक्षण होते हैं उनमें कान में दर्द होना, गले में सूझन या गांठ होना, गले में लगातार छाला बने रहना, खाना निगलने में कठिनाई होना, मुंह या नाक से खून आना, श्वास में बदबू आना, बोलने और आवाज़ में बदलाव आना होते हैं।

यदि इस कैंसर की आशंका है तो जांच और परीक्षण द्वारा इस कैंसर का निदान किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये सिर और गले के कैंसर की जांच का सेक्शन देखें।

ओरोफेरींजियल कैंसर का उपचार

ओरोफेरींजियल कैंसर का उपचार सर्जरी या रेडिओथेरपी के द्वारा किया जा सकता है। उपचार कैंसर किस स्थान पर हुआ है और किस स्टेज पर है उस पर निर्भर करता है।

सर्जरी

सभी प्रकार के ओरोफेरींजियल कैन्सरों में सर्जरी उपचार का एक विकल्प है, विशेषकर प्रारम्भिक कैंसर में। सर्जरी ओपन पद्धति से की जा सकती है जिसमें मुंह या गले के भाग में त्वचा पर एक छेद किया जाता है और उसके मार्ग से कैंसर को निकाला जाता है। नई सर्जिकल तकनीकों जैसे ट्रांसोरल सर्जरी अथवा ट्रांसोरल रोबोटिक सर्जरी (TORS) या ट्रांसोरल लेजर माइक्रोसर्जरी (TLM) का प्रयोग करके मुंह के मार्ग से कैंसर को निकाला जाता है ताकि त्वचा में छेद करने से बचा जा सके। ये नयी तकनीके छोटे कैंसर की उपचार के लिए अपनाई जाती हैं और ओपन पद्धतियों वाले उपायों की तुलना में इसमें कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।

कुछ कैंसरों में ऊपरी या निचले जबड़े, जीभ, तालु अथवा अन्य भागों को काट दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में बोलने और भोजन निगलने की क्रिया के परिरक्षण के लिए रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है।

लिम्फ़ नोड को काटना

ओरोफेरींजियल कैंसर के अधिकतर मरीजों में गले में लिम्फ़ नोड को काट कर इसे दूर किया जाता है। यह गले में एक अलग छेद करके किया जाता है अथवा या उसी छेद का उपयोग कर लिया जाता है जो प्राथमिक कैंसर को निकालने के लिए बनाया गया था। लिम्फ़ नोड को उन मरीजों में भी काटा जाता है जिनमें लिम्फ़ नोड के बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं हो। यह इसलिए किया जाता है कि ओरोफेरींजियल कैंसर वाले मरीजों में माइक्रोस्कोपिक बीमारी होने का जोखिम अधिक होता है। लिम्फ़ नोड सर्जरी गले के एक तरफ या दोनों तरफ की जाती है और यह कैंसर के प्रकार और इसके स्थान पर निर्भर करता है।

रेडिओथेरपी

ओरोफेरींजियल कैंसर में रेडिओथेरपी या कीमोरेडिओथेरपी उपचार का आम विकल्प है।

केवल रेडिओथेरपी सर्जरी के बाद मरीजों को दी जाती है जब सर्जरी के समय कई कारणों से कैंसर पुनः होने की संभावना बढ़ जाती है। केवल रेडिओथेरपी मरीजों में मुख्य उपचार के रूप में दी जाती है जो कीमोरेडिओथेरपी लेने के लिए फिट नहीं होते या वे मरीज जानकी बीमारी प्रारम्भिक स्टेज में हो।

कीमोरेडिओथेरपी में कीमोथेरपी और रेडिओथेरपी दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। यह उपचार केवल रेडिओथेरपी की तुलना में अधिक गहन होता है और इसका प्रयोग एडवांस ओरोफेरींजियल कैंसर की सर्जरी के ठीक बाद या मुख्य उपचार के रूप में किया जाता है। कीमोथेरपी –रेडिओथेरपी के समान ही सर्जरी के ठीक बाद या मुख्य उपचार के रूप में दी जाती है। इस स्थिति में सामान्यतया प्रयोग में लायी जानेवाली औषधियाँ सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन अथवा टेकसेन्स होती हैं। सेटुक्सीमैब एक टार्गेटेड एजेंट होता है जो ईजीएफआर(EGFR) रिसेप्टर के विरुद्ध कार्य करता है और इसका प्रयोग कुछ मरीजों में कीमोथेरपी के स्थान पर रेडिओथेरपी के मिश्रण से किया जा सकता है।

कीमोथेरपी

बहुत ही एडवांस्ड ओरोफेरींजियल कैंसर वाले मरीजों में जो कि शरीर के अन्य भागों फेफड़ों, लिवर में फैल गया हो उन्हें केवल कीमोथेरपी का उपचार कैंसर को नियंत्रित करने के लिए दिया जा सकता है। इस स्थिति में कीमोथेरपी की औषधियाँ जो प्रयोग में लायी जाती हैं वे हैं सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और टेकसेन्स।

जब एडवांस्ड कैंसर हो तो कभी कभी प्रारम्भिक रूप में कीमोथेरपी दी जाती है और बाद में कीमोरेडिओथेरपी या सर्जरी की जाती है। इस विकल्प को निओएड्जुवंट कीमोथेरेपी कहते हैं।

इम्यूनोथेरपी

इम्यूनोथेरपी का प्रयोग एडवांस्ड स्टेज 4 कैंसर या बार बार होनेवाले गले और सिर के कैंसर में उपचार के रूप में किया जाता है। इम्यूनोथेरपी में प्रयुक्त औषध में निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब होती है जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सिर और गले के कैंसर के उपचार के सेक्शन को देखें।

सिर और गले के भाग में लार ग्रंथियां होती हैं। उनका कार्य लार पैदा करना होता है जो मुंह को गीला और आर्द्र बनाए रखती हैं और ये ग्रंथियां खाना खाने और निगलने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं: बड़ी ग्रंथियां और छोटी ग्रंथियां। मुख्य ग्रंथियों में कान के पास की ग्रंथि, जबड़े से संबन्धित उप ग्रंथि और जीभ के नीचे मांसल ग्रंथि होती है। इनमें से एक सिर की प्रत्येक साइड में होती है। मुंह के इर्द-गिर्द कई छोटी लार ग्रंथियां होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं और लार भी उत्पन्न करती हैं।

लार ग्रंथि के ट्यूमर विभिन्न प्रकार के होते हैं और कुछ तो साध्य ट्यूमर होते हैं और कुछ असाध्य होते हैं। लार ग्रंथियों में कॉमन ट्यूमर होते हैं:

प्लीओमोर्फिक अड़ेनोमा

वारथीन का ट्यूमर

म्यूकोएपीडर्मोइड कार्सिनोमा

एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा

इन लार ग्रंथि के ट्यूमरों द्वारा निर्मित लक्षण में चेहरे या गले में गांठ या सूझन होना, खाना खाने पर दर्द होना, चबाने में कठिनाई होना या दर्द होना, चेहरे पर कमजोरी या सुन्नता आ जाना।

लार ग्रंथियों के ट्यूमर का उपचार

उपचार की विधियाँ ट्यूमर के प्रकार पर निर्भर करती हैं। वे ट्यूमर किस स्थान पर है और किस स्टेज में है उस पर भी निर्भर करती है।

सर्जरी

लार ग्रंथियों के ट्यूमर और कैंसर में सर्जरी उपचार का मुख्य विकल्प है। सर्जरी से ट्यूमर और उन लार ग्रंथियों को निकाल दिया जाता है जिनमें ट्यूमर होता है। यदि ट्यूमर बड़ा है और लार ग्रंथियों के आसपास के भाग में भी फैल चुका है तो उन्हें भी ट्यूमर के साथ साथ निकाल दिया जाता है।

पैरोटिड ग्रंथि के ट्यूमर का उपचार पैरोटिडेक्टोमी से किया जाता है जिसका मतलब है पैरोटिड ग्रंथि को निकाल देना। साध्य ट्यूमरों में एक सतही पैरोटिडेक्टोमी की जाती है जहां केवल पैरोटिड ग्रंथि का एक भाग निकाला जाता है। आसाध्य ट्यूमर में सम्पूर्ण पैरोटिड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में चेहरे की नस होती है जो चेहरे की मांसपेशियों के कार्य में सहायक होती हैं इसलिए सर्जरी के दौरान किसी क्षति को टालने के लिये सावधानी बरती जाती है। असाध्य ट्यूमरों में जब पहले से ही नस प्रभावित होती है और कार्य नहीं कर पा रही हो तो इस नस को ग्रंथि के साथ साथ निकाल दिया जाता है। पैरोटिड ग्रंथि के इर्द-गिर्द के अन्य भाग जो ट्यूमर से प्रभावित हों उन्हें भी निकाल दिया जाता है।

अन्य लार ग्रंथियों के ट्यूमर जैसे सबमेंडिब्यूलर और सबलिंगुयल ग्रंथि को सर्जरी के साथ साथ निकाल दिया जाता है। गले में लिम्फ़ नोड को निकालने के साथ ही कैंसर भी निकाल दिया जाता है। लिम्फ़ नोड सर्जरी तब की जाती है जब लिम्फ़ नोड में कैंसर के फैलने का खतरा हो।

रेडिओथेरपी

लार ग्रंथियों के ट्यूमरों और कैंसर में रेडिओथेरपी अक्सर सर्जरी बाद दी जाती है। सर्जरी के बाद रेडिओथेरपी देने के पीछे कारण में रिसेक्शन के नजदीकी अथवा घनात्मक मार्जिन शामिल हैं इसका मतलब यह है कि कैंसर कोशिकाएं सर्जरी के मार्जिन के बहुत ही निकट हैं। यहाँ रेडिओथेरपी ट्यूमर के साइज़ पर आधारित 5-7 सप्ताहों के लिए सप्ताह में 5 दिन रोजाना दी जाती है। रेडिओथेरपी उन ट्यूमरों में भी दी जाती है जो पहले की गई सर्जरी के बाद फिर से हुये हैं और उन स्थितियों में जब ट्यूमर उतने बड़े हों कि सर्जरी नहीं की जा सकती अथवा कुछ लार ग्रंथियों के ट्यूमरों के मामले में ट्यूमर को सम्पूर्ण रूप से निकाल देने के बाद भी फिर से होने की जोखिम अधिक होती है।

कीमोथेरेपी

लार ग्रंथियों के कैंसर जो शरीर के विभिन्न भागों में फैल गया है, के लिए कीमोथेरपी दी जाती है। इसमें कीमोथेरपी कैंसर और इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है।

इम्यूनोथेरपी

इम्यूनोथेरपी का प्रयोग एडवांस्ड स्टेज 4 कैंसर या बार बार होनेवाले गले और सिर के कैंसर में उपचार के रूप में किया जाता है। इम्यूनोथेरपी में प्रयुक्त औषध में निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब होती है जिन्हें PD-1 इनहिबिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।