प्रोस्टेट (पुरस्थ) ग्रंथि

प्रोस्टेट ग्रंथि

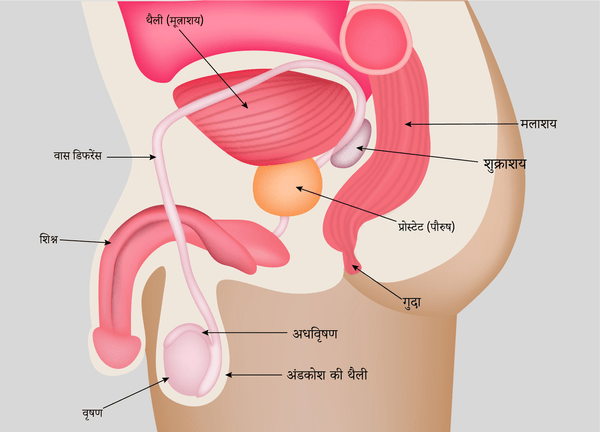

प्रोस्टेट (पुरस्थ) एक पुरुष प्रजनन ग्रंथि है जो श्रोणि नामक पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह मलाशय (बड़ी आंत का निचला हिस्सा) के सामने और मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। यह मूत्रमार्ग के ऊपरी भाग को घेरे रहती है। इसका आकार लगभग अखरोट के जैसा होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक गाढ़े, सफेद तरल पदार्थ का निर्माण करती है जो शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ आकार में बढ़ सकती है। इस ग्रंथि द्वारा प्रोस्टेट विशिष्ट प्रतिजन (पीएसए) नामक एक प्रोटीन का उत्पादन होता है।

प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती उम्र के साथ सामान्य रूप से वृद्धि करती है तथा इस वृद्धि से जुड़े मूत्र संबंधी रोग के लक्षणों को पैदा करती है। इसे सुदम्य प्रोस्टेट अतिवृद्धि (बीपीएच) कहा जाता है। आकार में हुई इस वृद्धि से मूत्र प्रवाह में परेशानी होती है क्योंकि यह मूत्रमार्ग के जिस भाग को घेरे रहती है उस पर दबाव पड़ता है।

प्रोस्टेट कैंसर

प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो प्रोस्टेट ग्रंथि में तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिकाओं की वृद्धि नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यह कैंसर आमतौर पर एक एडेनोकार्सिनोमा (ग्रंथिकैंसर) है और शायद ही यह कभी अन्य प्रकार का हो सकता है, जैसे कि लिंफोमा (लसीकार्बुद) की छोटी कोशिका कार्सिनोमा जैसा।

ग्लोबोकन डेटा 2018 के अनुसार, 2018 में भारत में नए प्रोस्टेट कैंसर के 25,696 मामले थे, जो सभी प्रकार के कैंसर का 2.2% है।

प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े जोखिम कारकों में निम्न शामिल हैं

आयु

प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर एक ऐसा कैंसर है जो प्रौढ़ आयु वर्ग (बुजुर्गों) में प्रकट होता है। उम्र बढ़ने के साथ कैंसर होने का खतरा बढ़ता चला जाता है।

आनुवंशिकु

लगभग 5-10% सभी प्रोस्टेट कैंसर आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक पीढ़ियों में दोषपूर्ण जीन का होना भी प्रोस्टेट कैंसर का कारण होता है।

आहारु

ऐसा आहार लेना भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है, जिसमें सब्जियों और फलों की मात्रा कम हो और पशु वसा की मात्रा अधिक हो।

प्रोस्टेट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। जब उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि आकार में बढ़ती जाती है तब इससे कुछ ऐसे मूत्र संबंधी लक्षण पैदा हो सकते हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं। उम्र के साथ ग्रंथि में वृद्धि को सुदम्य प्रोस्टेट अतिवृद्धि (बीपीएच) कहा जाता है। प्रोस्टेट कैंसर से उत्पन्न होने वाले लक्षण इस बीपीएच के बहुत ही समान हो सकते हैं। आइए, प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों को देखते हैं-

- पेशाब (मूत्र) करने में परेशानी होना

- दिन या रात के समय सामान्य से अधिक बार पेशाब (मूत्र त्याग) के लिए जाना

- पेशाब करने के बाद मूत्राशय का पूरी तरह से खाली न लगना

- पेशाब करते समय दर्द या जलन का अनुभव होना

- पेशाब के साथ खून आना

- खूब तेज पेशाब लगना

- पेशाब करते समय कम मात्रा में या धीरे-धीरे पेशाब आना

शरीर के अन्य भागों विशेषकर रीढ़ की हड्डी में दर्द जैसे अन्य लक्षण दिखते हैं तथा मरीजों में कूल्हों के आस-पास देखा जा सकता है, जहां प्रोस्टेट कैंसर अस्थियों (हड्डियों) में फैल गया होता है। उन्नत प्रोस्टेट कैंसर में पैर और टांगों की सूजन भी देखी जा सकती है।

यदि आपमें उपरोक्त में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी ही चाहिए।

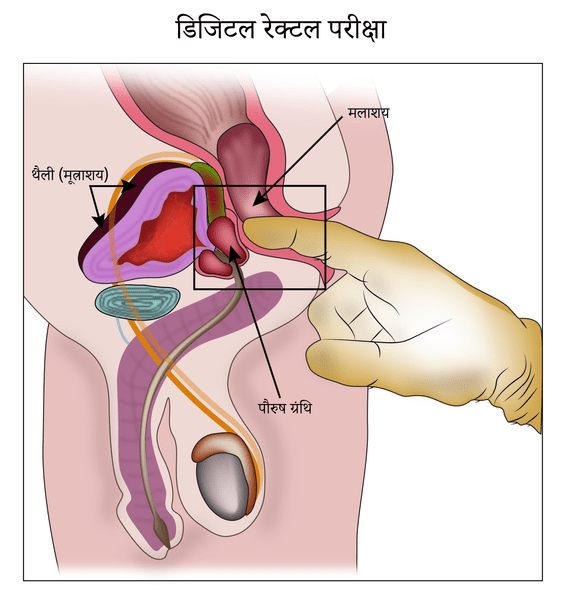

मलाशय संबंधी परीक्षण

प्रोस्टेट कैंसर का संदेह बढ़ाने वाले लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर यह परीक्षण करेगा कि प्रोस्टेट में वृद्धि हुई है या नहीं। ऐसा करने के लिए, डॉक्टर मलाशय (गुदा द्वार) में अपनी उंगली डालकर यह बताने में सक्षम हो जाता है कि प्रोस्टेट में वृद्धि हुई है या नहीं तथा साथ ही यह भी बता पाता है कि अगर वृद्धि हुई है तो यह संभावित रूप से प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं।

इसके अलावा, पीएसए के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है, जिससे प्रोस्टेट के बारे में और भी जानकारी मिलती है।

पीएसए

पीएसए परीक्षण से इस बात का पता चल सकता है कि पीएसए लेवल सामान्य है या इसमें वृद्धि हुई है। उम्र बढ़ने के साथ पीएसए लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कैंसर हो ही गया है। यदि पीएसए लेवल में काफी वृद्धि हुई है तो ऐसे में कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। कभी-कभी प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण होने से भी पीएसए लेवल बढ़ सकता है।

एमआरआई स्कैन

यदि पीएसए सामान्य नहीं है या प्रोस्टेट कैंसर की जांच के बाद भी संदेह बना हुआ है, तो प्रोस्टेट कैंसर में सहायक बदलाओं को जानने के लिए श्रोणि (पेल्विस) का एमआरआई स्कैन किया जाता है। स्कैन करने से प्रोस्टेट में कैंसर वाली जगहों की पहचान करने में मदद मिलती है और बायोप्सी कराने वाले व्यक्ति को बाद में सही जगहों को टारगेट करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। इस स्कैन को मल्टीपैरामैट्रिक (बहुप्राचलिक) एमआरआई के रूप में जाना जाता है।

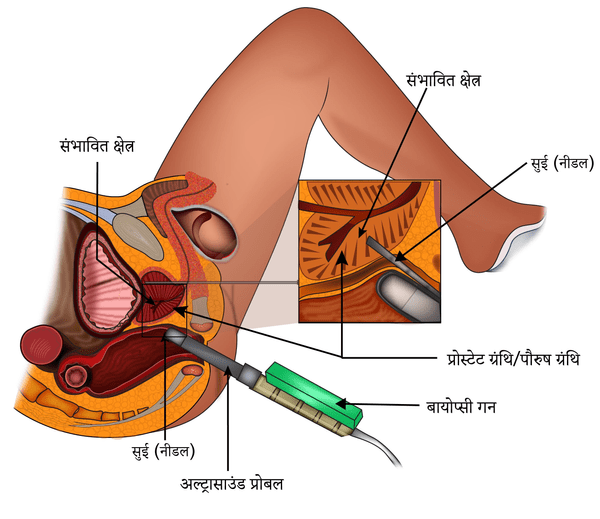

बायोप्सी (जीवोति-जांच)

यदि परीक्षण और/या पीएसए और एमआरआई के बाद भी प्रोस्टेट कैंसर को लेकर संदेह बना रहता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि का बायोप्सी किया जाता है। इसे आमतौर पर अल्ट्रासाउंड स्कैन की मदद से मलाशय के द्वारा किया जाता है और इसे ट्रांस रेक्टल बायोप्सी (ट्रुस बायोप्सी) कहा जाता है।

बायोप्सी के बाद कुछ लोग असहज महसूस कर सकते हैं या कुछ लोगों के मूत्र या वीर्य में खून आ सकता है।

बायोप्सी परिणाम

बायोप्सी के कुछ दिनों बाद परिणाम आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। यदि प्रोस्टेट कैंसर होता है तो इसे एक ग्रेड दिया जाता है, जिसे ग्लीसन ग्रेड कहा जाता है। यह ग्रेड 6 से 10 के बीच होता है, जिसमें अगर ग्रेड 6 है तो कैंसर कम आक्रामक और अगर ग्रेड 10 है तो कैंसर सबसे अधिक आक्रामक होता है। 6 से लेकर 10 तक का यह स्कोर दो अंकों के योग के रूप में दिया जाता है, जैसे कि ग्लीसन 10 का मतलब 5+5 है और बाकी भी इसी तरह दिया जाता है।

ग्रेड के आधार पर, कैंसर को निम्न ग्रेड (ग्लीसन 6), मध्यम ग्रेड (ग्लीसन 7) और उच्च ग्रेड (ग्लीसन 8-10) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

एक बार जब प्रोस्टेट कैंसर का पता चल जाता है तो निम्न परीक्षण किए जा सकते हैं।

एमआरआई स्कैन

अगर बायोप्सी से पहले प्रोस्टेट और श्रोणि का एमआरआई नहीं किया गया हो तो इन दोनों का एमआरआई किया जाता है। एमआरआई से प्रोस्टेट ग्रंथि और उसके आस-पास की जगहों की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, जिससे कैंसर के निदान में सहायता मिलती है।

इज़ोटोप बोन स्कैन

अस्थियों (हड्डियों) में कैंसर होने की जांच के लिए इज़ोटोप बोन स्कैन किया जाता है। स्कैन करने से पहले टेक्नीटियम99 नामक एक रेडियो इज़ोटोप को नस में लगाया जाता है। यहि अस्थियों में कैंसर का पता चलता है तो स्कैन को सकारात्मक बताया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर अस्थियों में फैलने वाले कैंसरों में से एक है। लेकिन अस्थियों में फैलने का जोखिम कैंसर की प्रकृति पर निर्भर करता है। मध्यम और अति जोखिम वाले कैंसरों की स्थिति में बोन (अस्थि) स्कैन की सलाह दी जाती है जबकि निम्न जोखिम वाले कैंसर में इसे कराने की जरूरत नहीं होती है।

एफ18 बोन स्कैन नामक एक अन्य प्रकार का बोन स्कैन भी किया जाता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह अधिक संवेदनशील होता है और इससे अस्थियों में फैले कैंसर को बेहतर रूप से जाना जाता है। इनमें से कोई भी स्कैन स्टेजिंग के उद्देश्य से अच्छा है।

सीटी स्कैन

सीटी स्कैन तब किया जाता है, जब एमआरआई उपलब्ध नहीं होती या जब शरीर के अन्य भागों का विशेष रूप से अति जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजिंग के हिस्से के रूप में मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। सीटी स्कैन में शरीर की विस्तृत छवियों को पाने के लिए एक्स-रे का उपयोग किया जाता है।

पीईटी सीटी

पीईटी सीटी स्कैन को सामान्य रूप से प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजिंग के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता क्योंकि मानक पीईटी सीटी (18 एफडीजी) में उपयोग किए जाने वाले रेडियोधर्मी ट्रेसर को कैंसर कोशिकाओं द्वारा लगातार ग्रहण नहीं किया जाता है। 18 एफ-कोलीन पीईटी या पीएसएमए पीईटी जैसे नए पीईटी सीटी ट्रेसरों को इस सेटिंग में अधिक उपयोगी माना गया है।

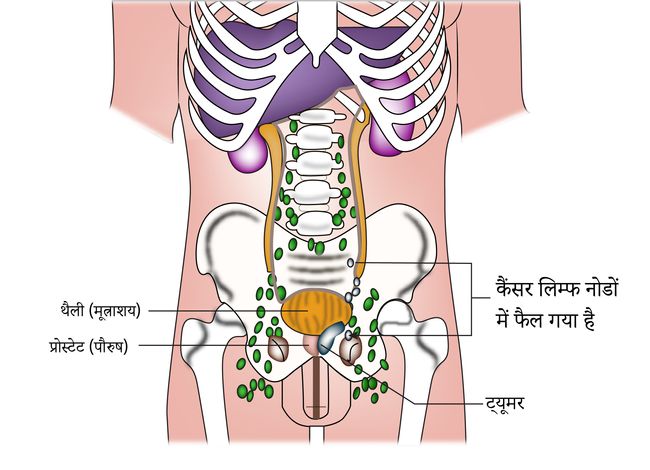

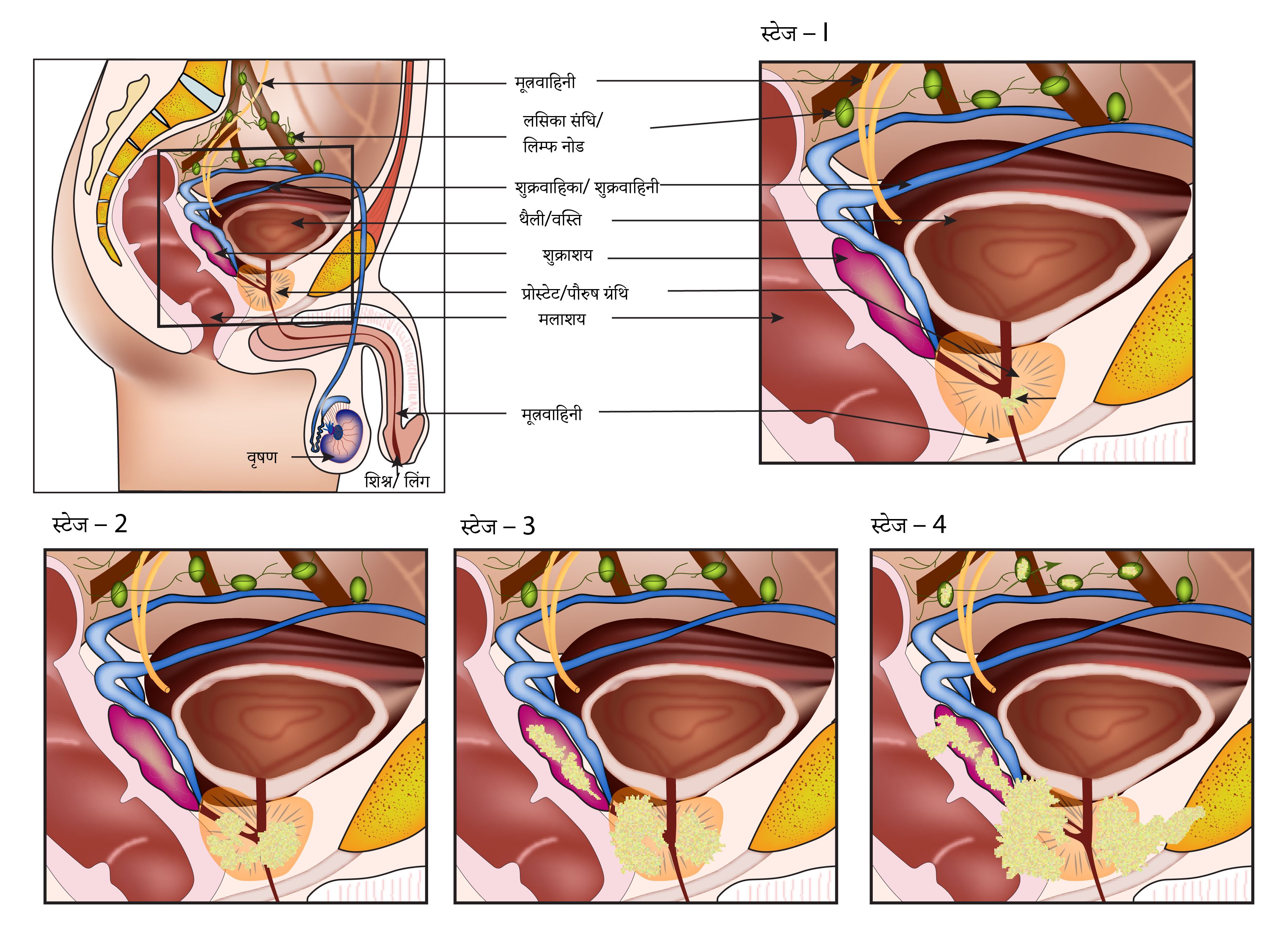

‘कैंसर का स्टेज’ कैंसर के आकार और शरीर में कैंसर की जगह को उल्लेखित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पद है।

कैंसर के स्टेज को जानने से डॉक्टरों को इस रोग के सबसे उपयुक्त उपचार के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। प्रोस्टेट कैंसर के स्टेज का निर्धारण टीएनएम(TNM) स्टेजिंग प्रणाली या अंक प्रणाली के आधार पर किया जाता है।

इनमें से किसी भी प्रणाली के द्वारा स्टेजिंग प्रोस्टेट में ट्यूमर के विस्तार, प्रोस्टेट में और लिम्फ नोडों (लसीका पर्वों) में स्थानीय रूप से कैंसर के फैलने तथा शरीर के अन्य भागों में कैंसर के फैलने पर आधारित होती है।

टीएनएम(TNM) स्टेजिंग

T स्टेजिंग

| T1 | ट्यूमर का पता न तो परीक्षण (जांच) से चलता है और ना ही यह स्कैन करने पर ही दिखता है |

| T1a | 5% से कम ऊतकों को हटाने में ट्यूमर एक आकस्मिक खोज है |

| T1b | 5% से अधिक ऊतकों को हटाने में ट्यूमर एक आकस्मिक खोज है |

| T1c | बायोप्सी (पीएसए हाई के रूप में की गई बायोप्सी) में दिखाई दिया ट्यूमर |

| T2 | ट्यूमर प्रोस्टेट ग्रंथि के भीतर तक ही सीमित है |

| T2a | ट्यूमर प्रोस्टेट के एक लोब के आधे में या उससे कम जगह में है |

| T2b | ट्यूमर प्रोस्टेट के एक लोब के आधे से अधिक भाग में है |

| T2c | ट्यूमर प्रोस्टेट के एक लोब से भी अधिक भाग में है |

| T3 | ट्यूमर प्रोस्टेट कैप्सूल के बाहर फैल गया है |

| T3a | ट्यूमर कैप्सूल के बाहर के भागों तक पहुंच गया है |

| T3b | ट्यूमर में वीर्य पुटिकाएं शामिल हैं |

| T4 | ट्यूमर अन्य संरचनाओं पर आक्रमण कर दिया है या घर कर गया है |

N स्टेजिंग

| Nx | लिम्फ नोडों का आकलन नहीं किया गया था |

| N0 | कोई भी लिम्फ नोड शामिल नहीं |

| N1 | कैंसर के साथ लिम्फ नोडों का समावेशन |

M स्टेजिंग

| M0 | कोई मेटास्टैटिक रोग नहीं |

| M1 | मेटास्टैटिक रोग है |

नंबर(अंक) स्टेजिंग

| I | T1a-c | N0 | M0 | |

| T2a | N0 | M0 | ||

| T1-2a | N0 | M0 | ||

| IIA | T1a-c | N0 | M0 | |

| T1a-c | N0 | M0 | ||

| T2a | N0 | M0 | ||

| T2a | N0 | M0 | ||

| T2b | N0 | M0 | ||

| T2b | N0 | M0 | ||

| IIB | T2 | N0 | M0 | |

| T1-2 | N0 | M0 | ||

| T1-2 | N0 | M0 | ||

| III | T3a-b | N0 | M0 | |

| IV | T4 | N0 | M0 | |

| कोई भी T | N1 | M0 | ||

| कोई भी T | कोई भी N | M1 |

पूर्वलक्षण समूह

प्रोस्टेट कैंसर को T स्टेज, N स्टेज, ग्लीसन स्कोर और पीएसए लेवलों के आधार पर निम्न, मध्यम और अति जोखिम वाले कैंसरों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ विभिन्न समूहों का एक सीमित विवरण है। उपचार करने के निर्णय इन जोखिम वर्गों पर आधारित होते हैं।

निम्न (कम) जोखिम

- पीएसए 10 से कम या 10 के बराबर है

- T1-T2a

- ग्लीसन 6

मध्यम जोखिम

- PSA 10-20

- T2a-T2b

- ग्लीसन 7

अति जोखिम

- PSA 20 से अधिक

- T2c या अधिक

- ग्लीसन 8-10

प्रोस्टेट कैंसर का उपचार निदान पर कैंसर के स्टेज पर बहुत अधिक निर्भर करता है और चाहे कैंसर निम्न, मध्यम, अति जोखिम वाला हो या मेटास्टैटिक हो।प्रत्येक श्रेणी के लिए उपचार के विकल्प नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।

निम्न जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर का उपचार

निम्न जोखिम वाला प्रोस्टेट कैंसर वह कैंसर होता है जिसमें कैंसर के शरीर के अन्य अंगों में फैलने का जोखिम कम होता है और कैंसर अन्य ग्रुपों की तुलना में कम आक्रामक होता है। निम्न जोखिम वाला प्रोस्टेट कैंसर 10 से कम पीएसए, 6 का ग्लीसन स्कोर और T1 चरण वाले मरीजों में पाया जाता है। उपचार के विभिन्न विकल्प निम्नलिखित हैं-

सक्रिय निगरानी

यह उन कुछ मरीजों के लिए एक विकल्प है, जिनमें कैंसर के बढ़ने या फैलने का जोखिम बहुत कम होता है। इसमें किसी भी प्रकार का उपचार नहीं दिया जाता है, और मरीज की सक्रिय रूप से तब तक निगरानी की जाती है जब तक कि बीमारी बढ़ने के संकेत मिलने शुरू नहीं हो जाते हैं। बड़े अध्ययनों से पता चला है कि प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों का एक ऐसा समूह होना भी संभव है, जिनका कैंसर कई वर्षों तक नहीं बढ़ेगा और वे उस समय के दौरान सक्रिय निगरानी में रह सकते हैं। उस समय उपचारात्मक इलाज की पेशकश की जा सकती है, जब कैंसर के बढ़ने के संकेत मिलते हैं। यह एक ऐसा उपचार विकल्प है, जिस पर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इसके लिए उपयुक्त नहीं होंगे।

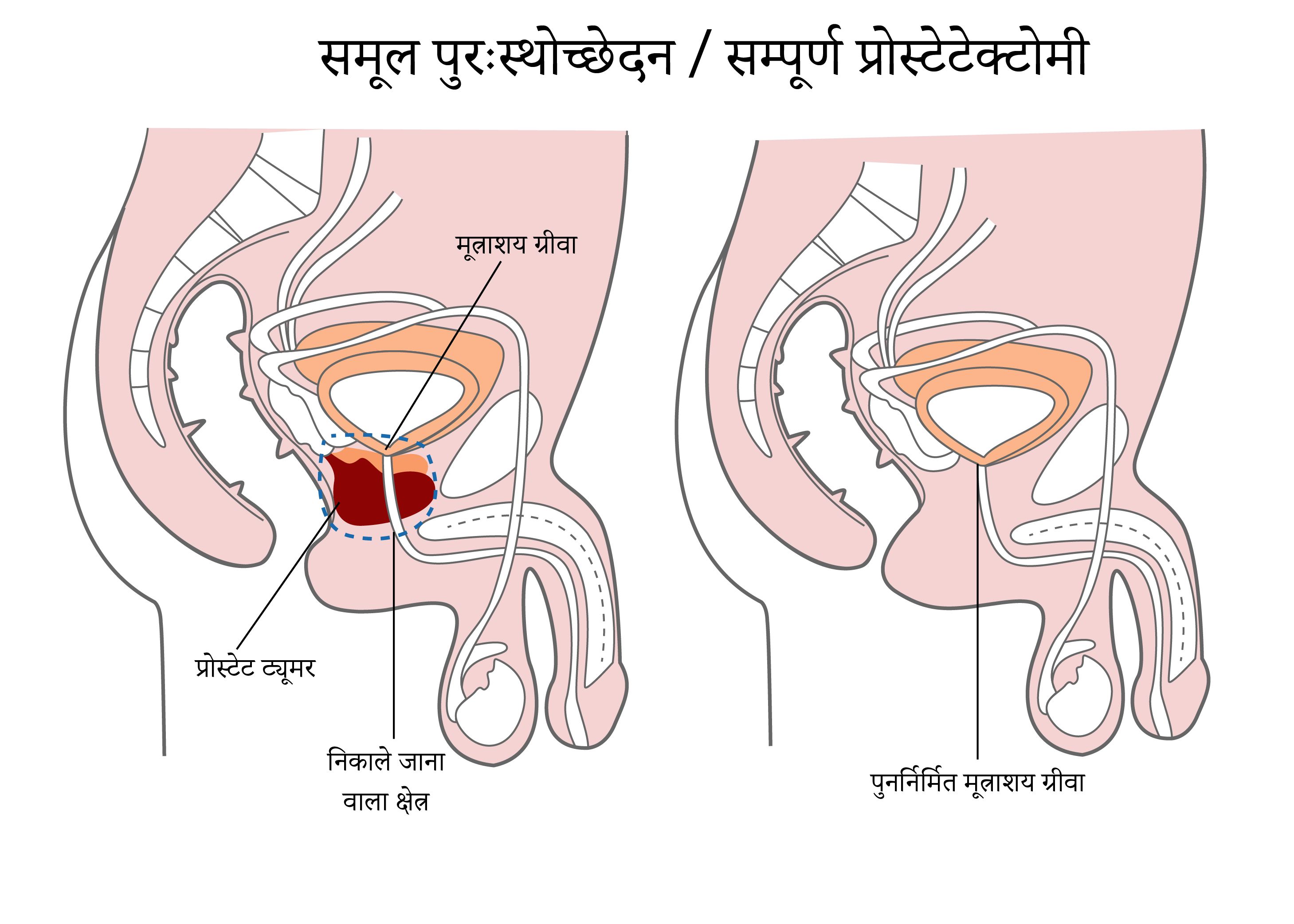

रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी

यह प्रोस्टेट कैंसर के उपचार का एक शल्य-चिकित्सीय विकल्प है। इसमें कैंसर को ठीक करने के लिए श्रोणि में मौजूद लिम्फ नोडों के साथ प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है। यह ऑपरेशन खुली विधि या लैप्रोस्कोपिक विधि या रोबोटिक विधि द्वारा किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपिक या रोबोट विधि में कम परेशानी होती है, और मरीज अधिक तेज़ी से ठीक हो जाते हैं।

खुली प्रोस्टेटैक्टॉमी में, सर्जन पेट के निचले हिस्से में एक चीरा बनाता है। इसे रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटैक्टॉमी कहा जाता है। अन्य विकल्प (पेराइनिल) में कुछ सर्जन वृषण और गुदा के बीच एक चीरा लगाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि को श्रोणि के लिम्फ नोडों के और प्रोस्टेट के पीछे मौजूद वीर्य पुटिकाओं के साथ निकाल दिया जाता है।

लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में, सर्जन एक प्रकाश स्रोत के साथ एक ट्यूब का उपयोग करता है, जो एक कैमरे से जुड़ी होती है और इससे सर्जन को पेट के अंदर देखने में मदद मिलती है। इस ट्यूब को डालने के लिए पेट में एक छोटा सा कट बनाया जाता है। सर्जिकल उपकरणों को पेट में डालने के लिए अन्य हिस्सों में भी काट लगाई जाती है। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रोस्टेट और अन्य ऊतकों को निकाल दिया जाता है।

यह विधि रक्तस्राव को कम करने के साथ-साथ अस्पताल में रहने की अवधि को कम करने और मानक सर्जरी के समान परिणाम प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है।

रोबोट विधि में दा विंसी प्रणाली का उपयोग शामिल होता है। यह लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का दूसरा रूप है, जहां सर्जन रोबोट की मदद लेता है। यह एक ऐसी मशीन है, जिसमें 4 भुजाएँ होती हैं। एक भुजा कैमरा पकड़ती है और अन्य 3 भुजाएँ सर्जिकल उपकरणों को पकड़ती हैं। सर्जन एक अलग कंसोल पर बैठता है, जहां से ऑपरेशन किया जाता है। इस विधि को यदि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन से बेहतर नहीं तो कम से कम उसके जितना ही प्रभावी माना जाता है।

सभी उपचारों की तरह, रेडिकल प्रोस्टेटैक्टॉमी के भी दुष्प्रभाव होते हैं। ये नपुंसकता, मूत्र के रिसाव (असंयति) के रूप में हो सकते हैं। प्रारंभिक प्रोस्टेट कैंसर में, एक तंत्रिका को छोड़कर प्रोस्टेटैक्टॉमी की जा सकती है, जो सर्जरी के बाद नपुंसकता के जोखिम को कम करती है।

रेडियोथेरेपी

मरीजों के इस समूह के लिए रेडियोथेरेपी एक अन्य उपचार विकल्प है। रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी देने के दो मुख्य तरीके हैं।

वाह्य बीम रेडियोथेरेपी एक ऐसा विकल्प है, जहां रेडियोथेरेपी एक ऐसी मशीन द्वारा दी जाती है जो बाहर (एक एक्स-रे मशीन की तरह) रहती है और प्रोस्टेट में उच्च ऊर्जा एक्स-रे प्रेषित करती है।

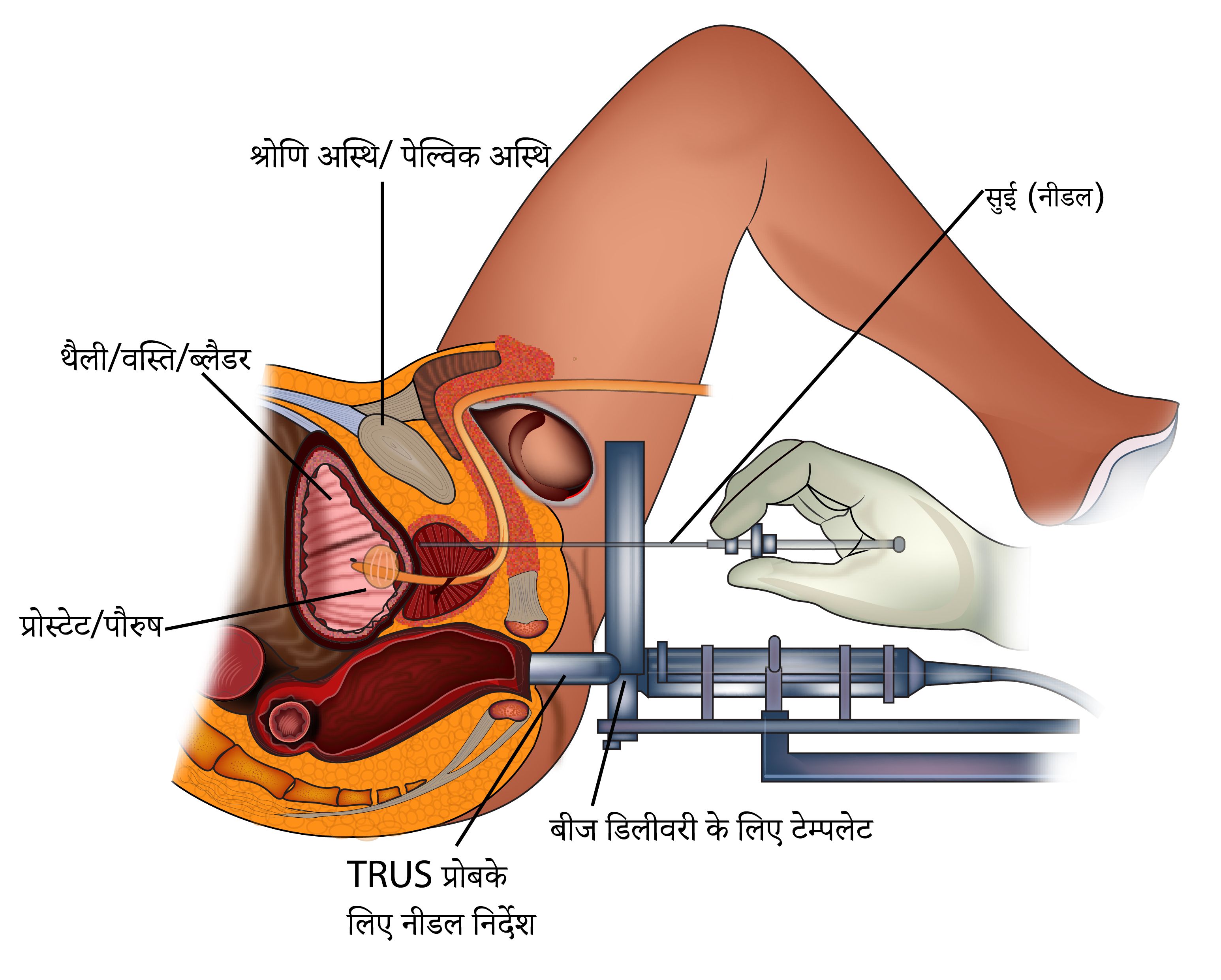

दूसरा विकल्प ब्रैकीथेरेपी है जहां रेडियोधर्मी स्रोतों को प्रोस्टेट में डाला जाता है, जहां ये स्रोत विकिरण उत्पन्न करते हैं। ब्रैकीथेरेपी, सभी मरीजों के लिए उपचार के एक तरीके के रूप में उपयुक्त नहीं है। ऐसे मरीज इस विधि के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, जिनमें बड़े प्रोस्टेट और अन्य चीजों के साथ बहुत अधिक मूत्ररोग लक्षणों वाले मरीज शामिल हैं। कभी-कभी, वाह्य बीम रेडियोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि ब्रैकीथेरेपी कैसे दी जाती है।

बाह्य बीम रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी देने की विभिन्न तकनीकें मौजूद हैं।

3D कंफर्मल रेडियोथेरेपी एक ऐसी विधि है, जहां उपचार की योजना में सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है और प्रोस्टेट के आकार को फिट करने के लिए उपचार तैयार किया जाता है। यह एक पुरानी तकनीक है और इस स्थिति के उपचार में देखभाल का न्यूनतम मानक है।

तीव्रता मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी या आईएमआरटी, 3D कंफर्मल ट्रीटमेंट की तुलना में अधिक विशिष्ट विधि है जिसमें जिस क्षेत्र में विकिरण उपचार दिया जा रहा हो, उसे उपरोक्त विधि की तुलना में और भी सटीक ढंग से सही आकार प्रदान किया जा सकता है। यह दुष्प्रभावों को कम करने और विकिरण की उच्च मात्रा को लक्ष्य तक पहुँचाने में भी मदद करती है।

रैपिड आर्क या वीमैट (VMAT), तीव्रता मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी का एक विशेष रूप है, जहां उपचार एक आर्क के रूप में दिया जाता है और मानक तीव्रता मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी की तुलना में कम विषाक्तता के साथ अधिक सटीक हो सकता है।

साइबरनाइफ भी तीव्रता मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी का ही एक रूप है, जिसे साइबरनाइफ नामक एक मशीन की मदद से दिया जाता है। यह मशीन रैपिड आर्क या वीमैट (VMAT) के समान ही वाह्य बीम रेडियोथेरेपी प्रदान करती है, लेकिन साइबरनाइफ द्वारा रेडियोथेरेपी देने की विभिन्न विधियों के साथ पूरी तरह से अलग प्रकार की रेडियोथेरेपी मशीन का उपयोग करने की वजह से यह अन्य विधियों से भिन्न है और उपरोक्त उपचारों के जितनी ही सटीक है। प्रोटॉन बीम रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडियोथेरेपी देने के लिए प्रोटॉनों का उपयोग किया जाता है, को प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए भी उपयोग किया जाता है।

जब प्रोस्टेट कैंसर के लिए वाह्य बीम रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो मानक उपचार लगभग साढ़े सात सप्ताह तक चलता है। नई उपचार तकनीक में 4 सप्ताह तक समान रेडियोथेरेपी दी जाती है और यदि प्रारंभिक स्थिति के प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी (SBRT) का उपयोग किया जाता है, तो यह 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलती है।

प्रोस्टेट रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों (साइड इफेक्ट) में हल्की थकान, पेशाब के समय जलन की अनुभूति, दिन और रात के समय बार-बार तेज पेशाब लगना, पेशाब की तीव्र इच्छा, दस्त लगना, आँव गिरना और बार बार मलत्याग करना, मलत्याग करते समय रक्तस्राव होना, बवासीर होने पर उसकी स्थिति बिगड़ना शामिल है। ये प्रभाव उपचार पूरा होने के बाद अपने अधिकतम स्तर पर होंगे और सामान्यतः उपचार के कुछ सप्ताह बाद ठीक हो जाएंगे। रेडियोथेरेपी के कुछ दीर्घकालिक दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) भी संभव हैं। वे मूत्र और आंत्र संबंधी लक्षणों से संबंधित हैं और इनके होने का जोखिम 10% से कम है। रेडियोथेरेपी के बाद नपुंसकता भी उपचार का एक दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) है।

हार्मोन उपचार या ऑर्किडेक्टोमी

निम्न जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के एक छोटे समूह में, जिनके लिए सर्जरी या रेडियोथेरेपी उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें टैबलेट या इंजेक्शन द्वारा हार्मोन देने से फायदा हो सकता है। हार्मोनल दवाओं के उपयोग के बजाय ऑर्किडेक्टोमी (वृषण को निकालना) भी एक विकल्प है। इनमें से कोई भी विकल्प प्रोस्टेट कैंसर को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

मध्यम जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर का उपचार

मध्यम जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर के मरीज वे होते हैं जिनका पीएसए 10-20 के बीच या ग्लीसन स्कोर 7, स्टेज IIa-IIb के बीच होता है। इस समूह के मरीजों के लिए मौजूद उपचार विकल्पों में रेडिकल प्रोस्टेटैक्टॉमी, रेडियोथेरेपी और हार्मोन शामिल हैं। सक्रिय निगरानी भी सामान्यतः इस समूह के मरीजों के लिए एक विकल्प नहीं है।

रेडियोथेरेपी लेने का विकल्प चुनने वाले मध्यम जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में, रेडियोथेरेपी के 2-3 महीने पहले और उसके दौरान एलएचआरएच (LHRH) एनालॉग के रूप में हार्मोन दिए जाते हैं। यह प्रोस्टेट कैंसर पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। प्रोस्टेटैक्टॉमी लेने वाले मरीजों को हार्मोन लेने के विकल्प की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं देखा गया है।

उन मरीजों में, जिनके लिए सर्जरी या रेडियोथेरेपी उपयुक्त विकल्प नहीं हैं, केवल हार्मोन उपचार ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।

उच्च जोखिम वाले प्रोस्टेट कैंसर का उपचार

उस स्थिति में प्रोस्टेट कैंसर को उच्च जोखिम वाला कहा जाता है, जब पीएसए 20 से अधिक होता है, या ग्लीसन स्कोर 8 या उससे अधिक होता है, या यह चरण TIIc या अधिक का होता है।

जब तक बीमारी को प्रोस्टेट ग्रंथि तक सीमित माना जाता है, तक तक रेडिकल प्रोस्टेटैक्टॉमी उपचार के एक विकल्प के रूप में मौजूद रहता है। हालांकि जब बीमारी प्रोस्टेट ग्रंथि के बाहर फैली हुई पाई जाती है, तो रेडियोथेरेपी सामान्यतः उपचार का मुख्य विकल्प होता है। रेडियोथेरेपी के साथ-साथ हार्मोनल उपचार का भी उपयोग किया जाता है। यह रेडियोथेरेपी से 3 महीने पहले, रेडियोथेरेपी के दौरान और कुल-मिलाकर 2-3 वर्ष की अवधि तक दिया जाता है।

उन मरीजों में, जिनके लिए रेडियोथेरेपी उपयुक्त नहीं है, अपने आप ही हार्मोनल उपचार दिया जाता है। दूसरा विकल्प ऑर्किडेक्टोमी (वृषण को निकालना) है, जो समान कार्य करता है।

उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में, जहां कैंसर प्रोस्टेट के आसपास बढ़ चुका होता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में नहीं फैला होता है, डॉकेटैक्सल नामक दवा के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य हार्मोन जैसे एबिरैटेरोन या एंजलुटामाइड को मानक हार्मोन उपचार (LHRH एनालॉग) के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आगे बढ़ने का निर्णय चिकित्सक और मरीज के साथ इसके गुणों और दोषों पर चर्चा करने के बाद लिया जाता है।

मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर तब होता है, जब शरीर के दूर स्थित भागों में प्रोस्टेट कैंसर फैलता है। मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं।

एक बार मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर का पता लग जाने पर मुख्य रूप से उपचार करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।

हार्मोनल उपचार

उपचार का यह तरीका मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर के प्रबंधन में मुख्य आधार है। हार्मोनों को गोलियों या इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है तथा आमतौर पर इन्हें मेटास्टैटिक रोग का पता लगने के समय से दिया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर शरीर में बने टेस्टोस्टेरोन के पोषण से बढ़ता है। उपयोग किए जाने वाले हार्मोनल एजेंट या तो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम करके या टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को अवरुद्ध करके मदद करते हैं।

ल्यूप्रोरेलिन, गोसेरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन और डीगरेलिक्स जैसे हार्मोनल एजेंटों का उपयोग किया जाता है। इन हार्मोनल एजेंटों को आमतौर पर प्रत्येक 1 से 3 महीनों में एक बार इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अन्य एजेंटों जैसे कि बाइकलुटामाइड, सायप्रोटेरॉन, एनज़लुटैमाइड, अॅबिराटेरॉन को गोली (टैबलेट) के रूप में दिया जाता है। हार्मोनल उपचार कुछ समय के लिए काम करता है और उसके बाद कैंसर फिर से बढ़ना शुरू कर सकता है। अगर हार्मोनल उपचार के कुछ समय बाद यह फिर से बढ़ता है तो इसे हार्मोन दुर्दम्य कैंसर कहा जाता है। उस सामान्य अवधि को वर्षों में मापा जाता है, जिस दौरान हार्मोन काम करते हैं।

ऑर्किडेक्टोमी, जिसके द्वारा दोनों वृषणों को हटा दिया जाता है, यह विशेषकर रोग-निदान के समय प्रोस्टेट कैंसर को नियंत्रित करने में एलएचआरएच एनालॉगों के साथ इंजेक्शनों की तरह ही अच्छा है। यह हार्मोन इंजेक्शन की तुलना में उपचार का एक सस्ता विकल्प हो सकता है।

जैसा कि हार्मोन उपचार शरीर में ह्रास को रोक देते हैं या टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को कम करते हैं, इसलिए साइड इफेक्ट कम हुए टेस्टोस्टेरोन लेवलों से संबंधित हैं। सामान्य साइड इफेक्टों में पसीना आना, चेहरे पर लालिमा आना, वजन बढ़ना, शरीर में वसा का बढ़ना, शरीर में मांसपेशियों का कम होना, शरीर के बालों का पतला होना या झड़ना शामिल हैं। बाइकलुटामाइड जैसी दवाओं के साइड इफेक्ट से स्तन वृद्धि हो सकती है।

कीमोथेरेपी

प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए अक्सर कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है।

इस सेटिंग में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाएं डोकैटैक्सेल, मिटोक्सेंट्रोन और कैबाज़िटैक्सेल हैं। इन एजेंटों को हार्मोनल उपचार के समय या हार्मोनल उपचार के कारगर न होने पर दिया जा सकता है। ये दवाएं प्रोस्टेट कैंसर को कम करने और कैंसर से संबंधित लक्षणों में सुधार करने में मदद करती हैं। ये दवाएं जीवित रहने में सहायक होती हैं। जब इन्हें दिया जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी हर 21वें दिन और वह भी 6 महीने तक की जाती है। इस तरह के उपचार की प्रतिक्रिया के लिए पीएसए मापों और स्कैन कर-करके उपचार की निगरानी की जाती है। इन दवाओं के साइड इफेक्ट से बाल झड़ते हैं, थकान लगती है, बार-बार दस्त आता है, संक्रमण का खतरा रहता है, नाखूनों में बदलाव देखने को मिलते हैं, हाथ और पैर में झनझनाहट होती है तथा मुंह में दर्द होता है।

रेडियोथेरेपी (विकिरण चिकित्सा)

मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में रेडियोथेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर द्वारा उत्पन्न हो रहे लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये लक्षण विविध प्रकार के हो सकते हैं। इन लक्षणों में दर्द और रक्तस्राव जैसे लक्षण शामिल होते हैं। अस्थियों (हड्डियों) के कैंसर के कारण होने वाले दर्द के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी बहुत ही प्रभावी है। इस सेटिंग में रेडियोथेरेपी की अवधि आमतौर पर 1 से 10 उपचारों के बीच होती है। 20 उपचारों तक चलने वाली रेडियोथेरेपी का उपयोग उन मरीजों में प्रोस्टेट के उपचार के लिए किया जाता है, जिनमें अस्थियों के सीमित रोग होते हैं।

अन्य उपचार

मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपचारों में स्टेरॉयड, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन शामिल हैं। अस्थि मेटास्टेसों के उपचार के लिए स्ट्रोंटियम-89 एवं रेडियम 223 जैसे रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

अस्थि मरीजों में अस्थियों (हड्डियों) को मजबूत करने के लिए बिस्फोस्फॉनेट्स और डेनोसुमाब नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। अस्थियों को मजबूती प्रदान करने से दर्द और फ्रैक्चर के खतरे जैसे अस्थि मेटास्टेस लक्षणों में कमी आती है। ये दवाएं हर 3-4 सप्ताह में दी जाती हैं।

मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में रोग की निगरानी आमतौर पर सीरियल पीएसए और स्कैन की मदद से की जाती है। सीटी स्कैन, इज़ोटोप बोन स्कैन आदि उपयोग किए जाने वाले स्कैन हैं। आमतौर पर मेटास्टैटिक रोग की नियमित निगरानी के लिए पीईटी सीटी स्कैन की अनुशंसा नहीं की जाती है लेकिन पीएसएमए पीईटी या कोलीन पीईटी जैसे नए प्रकार के पीईटी-सीटी उपयोगी हो सकते हैं।