मलाशय

मलाशय बड़ी आंत का हिस्सा है जो उदर के निचले हिस्से जिसे श्रोणि कहते हैं, में अवस्थित होता है।

बड़ी आंत सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डेसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और मलाशय से बनती है। मलाशय आगे मल नली और मल द्वार तक जाकर पूरा होता है।

मलाशय का कार्य भोजन के पाचन के बाद के अवशिष्ट पदार्थ को तब तक भंडारित करना है जब तक यह मलद्वार के माध्यम से बाहर न निकाल दिया जाए।

रेक्टल कैंसर

रेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो मलाशय में शुरू या उत्पन्न होता है। मलाशय में विकसित होने वाला कैंसर मलाशय की सबसे भीतरी लाइनिंग जिसे म्युकोसा कहते हैं, उसमें शुरू होता है। कैंसर सामान्यतया म्युकोसा में मौजूद ग्रंथी सदृश कोशिका में शुरू होता है, जिसे एडीनोकार्सिनोमा कहा जाता है। अन्य प्रकार के रेक्टल कैंसर में स्कवामस सेल कार्सिनोमा शामिल है, लेकिन यह काफी दुर्लभ होता है।

रेक्टल कैंसर म्युकोसा की परत से मलाशय की अन्य परतों में और इसके बाद इसके बाहर फैल सकता है। फैलाव के इस प्रकार को प्रत्यक्ष फैलाव कहते हैं। यह लिम्फैटिक्स के जरिए मलाशय के आसपास लिम्फ नोड्स और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। रक्त प्रवाह के द्वारा भी कैंसर शरीर के अन्य हिस्से जैसे कि यकृत और फेफड़ों में फैल सकता है।

रेक्टल कैंसर कई तरह के लक्षणों के साथ हो सकते जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं

आंत की आदत में परिवर्तन

आंत की आदत में परिवर्तन होना रेक्टल कैंसर का एक आम लक्षण है। यह परिवर्तन अस्पष्ट दस्त या कब्ज या कभी कब्ज कभी दस्त के रूप में हो सकता है। ये लक्षण अगर तीन सप्ताह से ज्यादा समय तक रहे तो इसकी जांच आवश्यक होती है।

दस्त में रक्त आना

मल मार्ग से रक्त निकलना अथवा दस्त में रक्त का होना कोलोन या रेक्टल कैंसर से संबंधित लक्षण हो सकता है। ज्यादातर समय दस्त से रक्त का निकलने की घटना कैंसर के कारण नहीं होती बल्कि बवासीर या अन्य वजहों से होती है, लेकिन इसकी जांच के लिए किसी चिकित्सक से दिखाना महत्वपूर्ण है।

उदर में दर्द

उदर या पेट में दर्द आंत के कैंसर का लक्षण हो सकता है। वैसे एक बार पुन: यह जानना आवश्यक है कि ऐसे लक्षण के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं अगर यह लक्षण बरकरार रहे तो इसके कारण को जानने के लिए जांच की आवश्यकता होती है।

अन्य लक्षण

अन्य लक्षणों में वजन घटना, थकावट महसूस होना, रक्त की अल्पता, उदर विकृति, कय आदि शामिल हैं जो कोलोन कैंसर से संबंधित हो सकते हैं।

आयु

सभी कैंसर की तरह जोकि अक्सर बुढ़ापे में कहीं अधिक होते हैं, रेक्टल कैंसर का जोखिम बुढ़ापे की आयु में ज्यादा होता है और ज्यादातर कैंसर 60 वर्ष से ऊपर की आयु में उत्पन्न होते हैं।

आनुवांशिक कारक

5% रेक्टल कैंसर परिवारों में असामान्य जीन के कारण आते हैं। अगर परिवार एक से ज्यादा लोग किसी भी आयु में इस रोग से प्रभावित हो और एक नजदीकी सदस्य को 45 वर्ष से पहले की आयु रेक्टल कैंसर हुआ हो तो रेक्टल कैंसर के आनुवांशिक लिंक होने की शंका की जाती है। नजदीकी पारिवारिक सदस्य प्रथम पंक्ति के रिश्तेदार होते जोकि माता-पिता, बच्चे, भाई या बहन हो सकते हैं।

परिवार से आनुवांशिक रूप से आए दोषपूर्ण जीन के कारण होने वाले 5% रेक्टल कैंसर में दो समस्या आम तौर पर देखी जाती हैं, ये हैं- फॅमिलीयल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस (एफएपी) और हेरीडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कैंसर (एचएनपीसीसी)। एफएपी युवा अवस्था में ही मलाशय में कई पॉलीप्स का मार्ग प्रशस्त करता जो आगे चलकर कैंसर में बदल जाता है। ऐसे लोग जिनमें एफएपी की पुष्टि हो चुकी है, उनके लिए कोलन और मलाशय को हटाने हेतु शल्य चिकित्सा की सलाह दी जाती है ताकि इन पॉलीप्स को कैंसर में बदलने के जोखिम को कम किया जा सके।

एचएनपीसीसी एक दूसरी समस्या है जो कोलोरेक्टल कैंसर से जुड़ी हुई है और साथ ही अग्न्याशय, ब्लॉडर, गर्भाशय और अंडाशयी कैंसर जैसे समस्या से भी जुड़ी होती है।

मोटापा और शारीरिक गतिविधि

मोटापा रेक्टल कैंसर का एक जोखिम कारक है। शारीरिक गतिविधि की कमी भी जोखिम को बढ़ाती है।

आहार

लाल और प्रोसेस्ड मांस की प्रचुरता वाले आहार रेक्टल कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। रेड और प्रोसेस्ड मांस की प्रचुरता वाले आहार का अर्थ ऐसे भोजन सप्ताह के अधिकतर दिनों तक सेवन करने से है। सप्ताह में एक या दो दिन लाल मांस का सेवन जोखिम को नहीं बढ़ाता है।

फल और सब्जी की प्रचुरता वाले आहार कोलन और रेक्टल कैंसर के जोखिम को कम करता है।

अल्कोहल

शराब का सेवन रेक्टल कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है और यह जोखिम अल्कोहल सेवन की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ता जाता है।

सूजनकारी आंत रोग(Inflammatory Bowel Disease)

ऐसे मरीज जिसका सूजनकारी आंत रोग जैसे कि क्रोह्नस रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस का लम्बा इतिहास हो उनमें कोलन और रेक्टल कैंसर विकसित होने का ज्यादा जोखिम होता है। यह जोखिम जोखिमकारी आंत रोग के पता चलने के 10-20 वर्षों के बाद बढ़ जाता है।

उदरीय रेडियोथेरपी

कैंसर की जांच के लिए जिन बच्चों को कम उम्र में निचले उदरीय रेडियोथेरपी से गुजरना पड़ा हो उनमें युवा अवस्था में रेक्टल कैंसर उत्पन्न होने का ज्यादा जोखिम होता है।

यदि रेक्टल कैंसर का संदेह हो, तो निम्नलिखित जांच आमतौर पर की जाती है। हर मामले में सभी जांचों की जरूरत नहीं होती है।

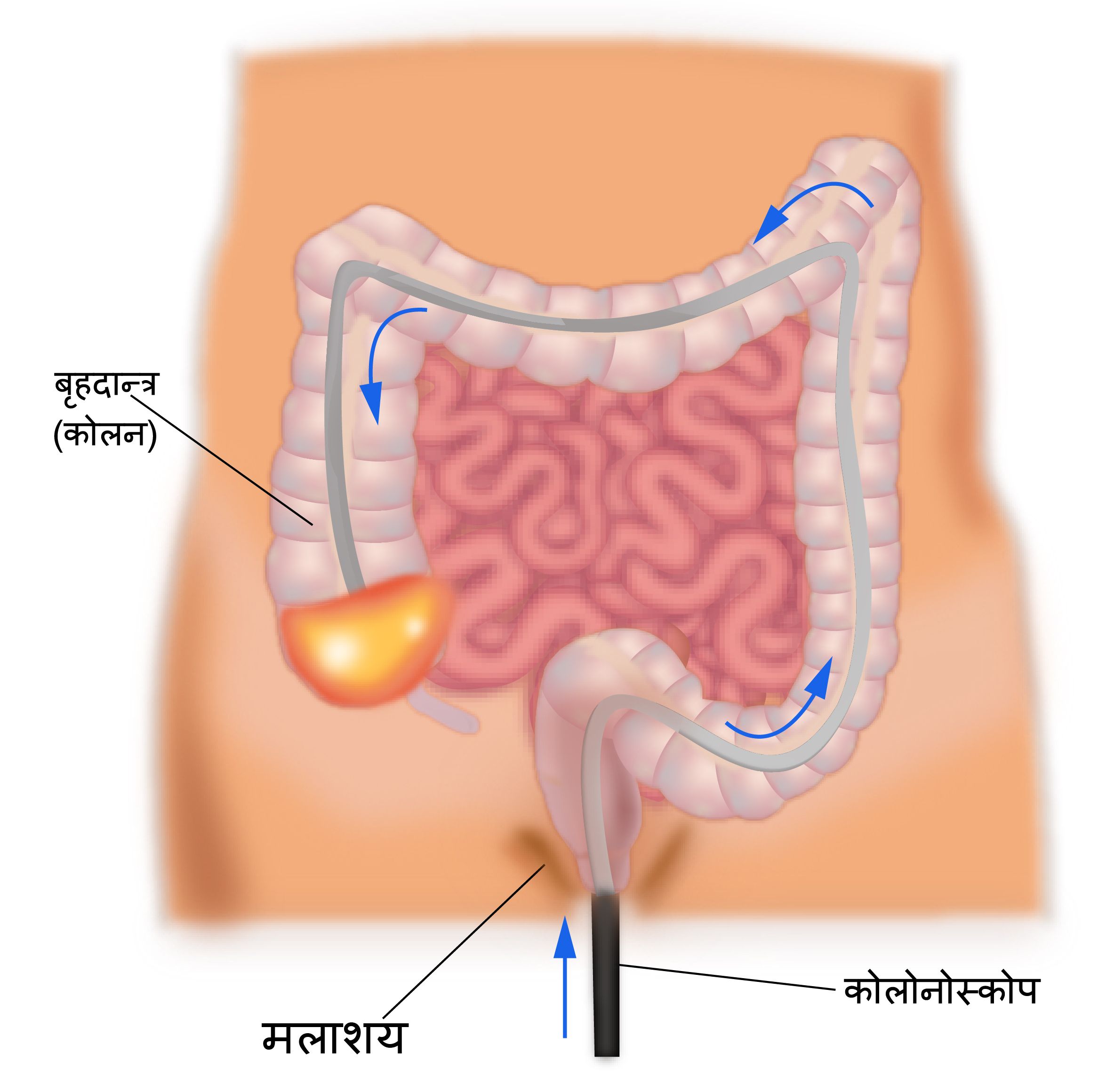

कोलोनोस्कोपी

कोलोनोस्कोपी एक इंडोस्कोपिक परीक्षण है जिसमें एक पतला ट्यूब, जिसमें प्रकाश और एक कैमरा होता है, को मलद्वार में डाला जाता है और मलाशय और बड़ी आंत में इसे प्रवेश किया जाता है। परीक्षण करने वाले डॉक्टर एक स्क्रीन पर बड़ी आंत और मलाशय के अंदर देखने में सक्षम होंगे और किसी भी असामान्य उपस्थिति की पहचान करने में सक्षम होंगे। बड़ी आंत और मलाशय को इस प्रक्रिया के जरिए देखा जा सकता है।

यह एक आउट पेशेंट प्रक्रिया है और असुविधा को कम करने के लिए हल्के सेडेशन के साथ किया जाता है। यदि डॉक्टर को कुछ भी असामान्य लगता है, तो परीक्षण के लिए ऊतक का एक नमूना लिया जा सकता है (बायोप्सी)।

इसके अलावा, कभी-कभी पॉलीप्स जैसे छोटे असामान्य क्षेत्रों को इस प्रक्रिया के साथ पूरी तरह से हटाया जा सकता है। कोलोनोस्कोपी से पहले, रोगी को बड़ी आंत और मलाशय को खाली करने में मदद करने के लिए दवाई दी जाती है।

फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी

यह परीक्षण कॉलोनोस्कोप के रूप में एक समान ट्यूब का उपयोग करता है लेकिन इसका उपयोग केवल बड़ी आंत और मलाशय के निचले हिस्से की जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक आउट पेशेंट प्रक्रिया के तौर पर किया जाता है और आमतौर पर कोई बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। मलाशय और निचली बड़ी आंत को खाली करने के लिए परीक्षण से पहले एक अनीमा दिया जाता है।

वर्चुअल कोलोनोस्कोपी या सीटी कोलोनोग्राफी

इस परीक्षण में सीटी स्कैन की मदद से कोलन के अंदर देखने का कार्य शामिल है। रोगी को बड़ी आंत खाली करने के लिए एक दिन पहले दवाएं दी जाती हैं और स्कैन से पहले कुछ दिनों के लिए एक विशिष्ट आहार की सलाह दी जाती है। बड़ी आंत के विस्तृत चित्रों को प्राप्त करने के लिए एक सीटी स्कैन किया जाता है। बड़ी आंत में मौजूद किसी भी असामान्यताएं को देखी जा सकती हैं। इस परीक्षण का दोष यह है कि बायोप्सी नहीं ली जा सकती है, और बायोप्सी प्राप्त करने के लिए एक कोलोनोस्कोपी फिर से करने की आवश्यकता होती है।

सीटी स्कैन

एक बार कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी के बाद पेट के कैंसर का पता चल जाता है, एक विषम संवर्धित सीटी स्कैन छाती के पेट और श्रोणि के कैंसर के स्टेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस स्कैन का उपयोग कैंसर के प्रसार से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलने के लिए किया जाता है।

पीईटी-सीटी स्कैन

पीईटी-सीटी स्कैन एक पीईटी स्कैन है जो सीटी स्कैन के साथ संयुक्त है। इसमें स्कैन से पहले नस में एक विशेष रेडियोधर्मी डाई इंजेक्ट करना शामिल है। यह विशेष डाई कुछ परिस्थितियों में सामान्य सीटी स्कैन से बेहतर कैंसर का पता लगाने में सक्षम होगी।

रेक्टल कैंसर में, पीईटी-सीटी को नियमित करने के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है, लेकिन इसे तब निर्धारित किया जाता है जब सर्जरी को यकृत या अन्य अंगों के लिए माना जाता है या जब मानक सीटी स्कैन स्पष्ट रूप से कैंसर की उपस्थिति या अनुपस्थिति को निर्धारित करने में असमर्थ होता है।

एमआरआई स्कैन (MRI Scan)

एक एमआरआई स्कैन नियमित रूप से रेक्टल कैंसर के चरण या निदान के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्थानीय रूप से रेक्टल कैंसर के प्रसार की पहचान करने के लिए और यकृत का आकलन करने के लिए एक बहुत ही सटीक परीक्षण है, जब यकृत में मौजूद असामान्यताएं कैंसर के लिए संदिग्ध होती हैं या जब यकृत की शल्य चिकित्सा पर विचार किया जा रहा होता है। इस तरह के कैंसर में यह एक बहुत ही उपयोगी परीक्षण है ताकि एक सटीक लोकल आधार दिया जा सके और सर्वोत्तम उपचार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके।

एन्डोरेक्टल अल्ट्रासाउंड (Endorectal Ultrasound)

यह मलाशय के कैंसर की सटीक पहचान करने के लिए किया गया मलाशय का अल्ट्रासाउंड स्कैन है। यह एमआरआई के बजाय किया जा सकता है। यह मलाशय की परतों के माध्यम से कैंसर के प्रसार को परिभाषित करने में मदद करता है। मलाशय में अल्ट्रासाउंड जांच सम्मिलित करके प्रक्रिया की जाती है।

बायोस्पी

मलाशय में ट्यूमर की बायोप्सी मलाशय के कैंसर के पहचान की पुष्टि करने के लिए ली जाती है। उपरोक्त परीक्षणों की मदद से बायोप्सी की जाती है। केआरएएस, एनआरएएस और बीआरएएफ के आणविक परीक्षण बायोप्सी नमूने पर विशेष रूप से स्टेज-4 कैंसर के रोगियों में किए जाते हैं क्योंकि यह निर्णय प्रक्रिया में मदद करता है।

किसी कैंसर की अवस्था एक ऐसी शब्दावली है जो शरीर में कैसर का आकार और लोकेशन की व्याख्या करती है।

कैंसर की अवस्था को जानने से चिकित्सक को यह तय करने में मदद मिलती है कि सबसे उपयुक्त उपचार क्या है। रेक्टल कैंसर का अवस्था निर्धारण टीएनएन स्टेजिंग सिस्टम के आधार पर या नंबर सिस्टम के आधार पर होता है।

दोनों में किसी भी सिस्टम का स्टेजिंग मलाशय में ट्युमर की हद, मलाशय और लिम्फ नोड्स और शरीर के अन्य भागों में कैंसर के फैलाव पर आधारित होता है

टीएनएम का शब्द विस्तार है ट्युमर, नोड और मेटास्टेसेस. यहां टी ट्युमर के लिए है और कोलन कैंसर में यह मलाशय की दीवार में फैलाव की गहराई को दर्शाता है। एन नोड्स के लिए है और यह मलाशय के आसपास नोड्स में कैंसर के फैलाव को दर्शाता है। एम मेटास्टेसेस के लिए है और यह शरीर के दूरस्थ क्षेत्र में कैंसर के फैलाव को दर्शाता है।

नंबर स्टेजिंग सिस्टम

कैंसर के टीएनएम स्टेज के आधार पर रेक्टल कैंसर को अवस्था 1 से 4 तक विभाजीत किया जा सकता है जैसे कि नीचे उल्लेखित है। ड्यूक्स स्टेजिंग रेक्टल कैंसर का एक अन्य वर्गीकरण है। ड्यूक्स स्टेजिंग ए से डी तक होती है।

अवस्था 1

अवस्था 1 में, कैंसर मलाशय तक सीमित रहता है और मलाशय के सबम्युकोसा और मांसपेशीय परत को संलग्न करता है। इसमें लिम्फ नोड्स संलग्न नहीं रहता है।

अवस्था 2

अवस्था 2 में कैंसर कोलन से बाहर के क्षेत्र अथवा आसपास के अंग को भी संलग्न कर लेता है, लेकिन इस अवस्था में लिम्फ नोड्स संलग्न नहीं रहता है।

अवस्था 3

अवस्था 3 कैंसर में ट्युमर मलाशय की किसी भी परत को संलग्न कर सकता है लेकिन लिम्फ नोड की निधारित संलग्नता रहती है।

अवस्था 4

अवस्था 4 में कैंसर शरीर के विभिन्न भागों जैसे की यकृत, फेफड़ों आदि में फैला होता है।

रेक्टल कैंसर का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि नैदानिकी के समय कैंसर किस अवस्था में है। अवस्था निर्धारण की प्रक्रिया रेक्टल कैंसर को नॉन मेटास्टैटिक में विभाजीत करेगा जहां रोग मलाशय और लिम्फ नोड्स के एक क्षेत्र में सीमित रहता है और जहां इस बात का कोई साक्ष्य नहीं होता है कि कैंसर शरीर के दूरस्थ क्षेत्र में फैला है और मेटास्टैटिक में विभाजीत करेगा जहां कैंसर अपनी उत्पत्ति के स्थान से शरीर के दूरस्थ अंग तक फैला होता है।

उपचार नैदानिकी समय मौजूद लक्षण पर भी निर्भर करता है भले ही कैंसर मेटास्टैटिक हो या नॉन-मेटास्टैटिक।

काफी हद तक, रेक्टल कैंसर जो दूरस्थ फैलाव नहीं प्रदर्शित करता है उसका उपचार शल्य चिकित्सा से अंगों को हटाकर किया जाता है जहां कैंसर युक्त मलाशय और आसपास के लिम्फ नोड को हटाया जाता है। शल्य चिकित्सा का विवरण नीचे दिया गया है। बहुत शुरुआती रेक्टल कैंसर को छोड़कर, 5 से 6 सप्ताह तक चलने वाले रेडियोथेरपी और कीमोथेरपी का संयोजन शल्य चिकित्सा से पूर्व कैंसर से प्रभावित क्षेत्र में दिया जाता है। इस उपचार को नियो-एडजुवैंट कीमोथेरपी कहा जाता है। इस उपचार का उद्देश्य शल्य चिकित्सा के बाद स्थानीय तौर पर कैंसर की पुनरावृत्ति को कम करना है। शल्य चिकित्सा के बाद, कीमोथेरपी की सलाह शल्य चिकित्सा से आए पैथोलॉजी परिणाम पर निर्भर करता है। इस सेटिंग में दिए जाने वाला कीमोथेरपी को एडजुवैंट कीमोथेरपी कहा जाता है, जहां इसका उद्देश्य ठीक होने की संभावना को अधिकतम करना होता है। कुछ मामलों में जहां नियो एडजुवैंट कीमोथेरपी शल्य चिकित्सा से पहले नहीं दिया जाता है, वहां कीमोरेडियोथेरपी (शल्य चिकित्सा के बाद) बाद देने का विचार किया जा सकता है, लेकिन यह आम नहीं है।

ऐसे मरीजों में जिन्हें मेटास्टैटिक कैंसर होता है वहां कीमोथेरपी उपचार का पहली पसंद होती है। चूंकि कीमोथेरपी अकेले या जैविक एजेंट के साथ दिया जा सकता है, जिसका विवरण नीचे बताया गया है।

मेटास्टैटिक रोग से ग्रस्त मरीजों में जिनके लक्षण मलाशय में अवरोध का संकेत दे रहा हो, उनके लिए मलाशय में स्टोमा या स्टेंट लगाया जाता है ताकि अवरोध की स्थिति में सुधार लाया जा सके। कीमोथेरपी के आगे शल्य चिकित्सा से हटाने का कार्य किया जाता है। ऐसे मरीज जिन्हें सीमित मेटास्टैटिक समस्या होती है और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि रोग यकृत या फेफड़े तक सीमित है उनका उपचार शल्य चिकित्सा के जरिए मलाशय से और मेटास्टैटिक स्थानों से कैंसर को हटा कर किया जाता है।

रेडियोथेरेपी का उपयोग रेक्टल कैंसर में विभिन्न सेटिंग्स में किया जाता है और इन्हें पहले सूचीबद्ध किया जाता है

नियो एड्जुवेंट कीमोरेडियोथेरेपी

किसी उपचार को नियो एड्जुवेंट तब कहा जाता है जब इसे उपचार के एक निश्चित रूप में पहले दिया जाता हो। मलाशय का ऐसा कैंसर जो दूर नहीं फैला हो उसमें निश्चित उपचार शल्य चिकित्सा से प्रभावित अंग को हटाना है।

इस उपचार से पहले दी जाने वाली कीमोथेरपी के साथ रेडियोथेरेपी को नियो एड्जुवेंट कीमोरेडियोथेरेपी कहा जाता है। यहां, रेडियोथेरेपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके साथ दिए गए कीमो के साथ मुख्य उपचार रेडियोथेरेपी है। इस उपचार की सलाह बहुत शुरुआती लोगों को छोड़कर अधिकांश रेक्टल कैंसर के लिए दी जाती है।

रेडियोथेरेपी पेट के निचले हिस्से में दिया जाता है जिसे श्रोणि कहा जाता है जहां मलाशय और स्थानीय लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। यह दिन में एक बार, सप्ताह में 5 दिन 5-6 सप्ताह के लिए किया जाता है। कीमोथेरपी 5-6 सप्ताह की अवधि में रेडियोथेरेपी के रूप में एक ही समय में गोलियों या ड्रिप के माध्यम से दी जा सकती है। जिस टैबलेट का कीमोथेरपी का उपयोग किया जाता है उसे कैपेसिटाबाइन कहा जाता है और इसका उपयोग दिन में दो बार किया जाता है। यदि ड्रिप या अंतःशिरा संस्करण का उपयोग किया जाता है, तो इस दवा को 5-फ्लूरोरासिल कहा जाता है। रेडियोथेरेपी की विभिन्न तकनीकों का उपयोग 3डी अनुरूप रेडियोथेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी (आईएमआरटी), या आर्क आधारित थेरेपी (वीमैट, रैपिड आर्क) सहित किया जा सकता है।

इस उपचार के पूरा होने के बाद, ट्यूमर को हटाने के लिए शल्य चिकित्सा से पहले 8-12 सप्ताह का अंतराल दिया जाता है।

ऐसे उदाहरणों में जहां शल्यक्रिया से पहले नियो एडजुवैंट उपचार नहीं दिया जाता है, सर्जरी के बाद यह दिया जा सकता है और इसे नियो एडजुवैंट कीमोरेडियोथेरेपी (सहायक रसायन चिकित्सा) के रूप में जाना जाता है। उपचार का उद्देश्य वही रहता है, केवल पहले शल्य चिकित्सा की जाती है। आमतौर पर नियो एडजुवैंट कीमोरेडियोथेरेपी को सहायक कीमोरेडियोथेरेपी पर तरजीह दी जाती है।

कीमोरेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में थकान, दस्त, त्वचा की लालिमा और त्वचा पर चकते, चलने के दौरान दर्द और असहजता, संक्रमण का खतरा, असुविधा या पेशाब करते समय जलन और पेशाब में खून का बहना शामिल है। ये दुष्प्रभाव उपचार के तीसरे सप्ताह से मौजूद रहते हैं और उपचार पूरा होने के 4-6 सप्ताह तक रह सकते हैं।

ऑपरेशन पूर्व लघु चिकित्सा रेडियोथेरेपी

यह भी उपरोक्त के रूप में नियो एडजुवैंट उपचार है लेकिन कीमोथेरपी के साथ नहीं दिया गया है। यह अकेले रेडियोथेरेपी है और शल्य चिकित्सा से ठीक एक सप्ताह पहले दिया जाता है। इसका उपयोग प्रारंभिक रेक्टल कैंसर में उपचार के रूप में किया जाता है और आमतौर पर यूरोप में इसका अभ्यास होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।

पैलिएटिव रेडियोथेरेपी

यहां, रेडियोथेरेपी का उपयोग रेक्टल कैंसर से उत्पन्न लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जब कैंसर को अब ठीक नहीं किया जा सकता हो। यहां उपचार का उद्देश्य मलाशय में दर्द, रक्तस्राव और रुकावट जैसे लक्षणों को नियंत्रित करना है। उपचार की अवधि 1-25 उपचारों के आधार पर परिवर्तनशील हो सकती है, जहां पर उपचार की आवश्यकता होती है और लक्षणों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।

शल्य चिकित्सा से हटाना मलाशय के कैंसर के उपचार के सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

रेक्टल कैंसर को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑपरेशन का विकल्प कैंसर के चरण, मलाशय में इसका लोकेशन, स्थानीय सर्जिकल विशेषज्ञता और रोगी की फिटनेस पर निर्भर करता है। विभिन्न विकल्प नीचे सूचीबद्ध हैं।

लोकल एक्सीशन

यह रेक्टल कैंसर में की जाने वाली एक बहुत प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया है। यहां सर्जन मलद्वार के माध्यम से मलाशय में एक एंडोस्कोप डालते हैं और कैंसर को हटाते हैं। हटाने के बाद, कैंसर को हटाने की पूर्णता के लिए पैथोलॉजिस्ट द्वारा देखा जाता है। यदि कैंसर को हटाना अधूरा रह गया है या कैंसर का चरण अपेक्षा से अधिक बढ़ता जा रहा है, तो बड़ी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। यदि निष्कासन पूरा हो गया है, तो आगे उपचार की आवश्यकता नहीं है। ट्रांस एनल एक्सीशन (टीएई) और ट्रांसएनल एंडोस्कोपिक माइक्रोसर्जरी (टीईएम) सहित विभिन्न प्रकार के लोकल एक्सीशन (स्थानीय चीजे) मौजूद हैं।

मेसोरेक्टल एक्सीशन

जब एक कैंसर का ऑपरेशन किया जाता है, तो सर्जरी का उद्देश्य स्पष्ट मार्जिन के साथ कैंसर को दूर करना है (कैंसर रीसेक्शन के मार्जिन पर मौजूद नहीं है)। यह कैंसर के साथ-साथ सामान्य ऊतक का एक रिम निकालकर किया जाता है। रेक्टल कैंसर में, यह कुल मेसोरेक्टल एक्सीशन (TME) करके सबसे अच्छी तरह हासिल किया जाता है।

कुल मेसोरेक्टल एक्सीशन में मलाशय को हटाने के साथ-साथ पूरी तरह से वसा ऊतक और मेसोलेक्टल ऊतक मलाशय के आसपास के ऊतकों में शामिल है। मेसोरेक्टम में लिम्फ ग्रंथियां होती हैं जो कैंसर में फैल सकती हैं और इसे हटाने से लिम्फ ग्रंथियां भी निकल जाती हैं। अध्ययनों ने कैंसर की स्थानीय पुनरावृत्ति से बचने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करने के लिए इस दृष्टिकोण को दिखाया है।

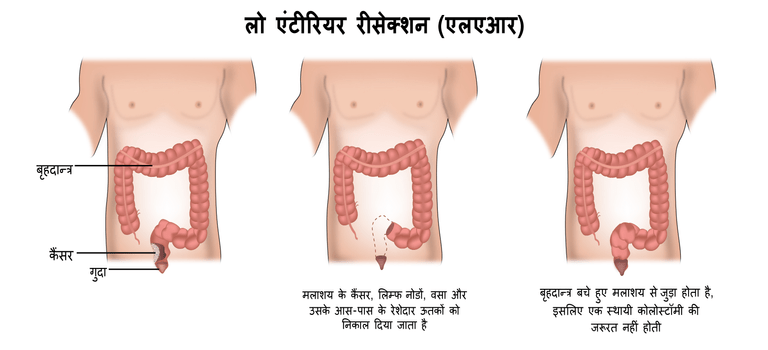

टीएमई का जो प्रकार अमल में लाया जाता है वह मलाशय में कैंसर के स्थान पर निर्भर करता है। यदि कैंसर मलाशय में अधिक ऊपर स्थित है, तो एंटीरियर रीसेक्शन किया जाता है।

एंटीरियर रीसेक्शन में मलाशय के रोगग्रस्त भाग को हटाने और बड़ी आंत के निचले हिस्से को शेष मलाशय में शामिल करना शामिल है। यदि कैंसर मलाशय के मध्य भाग में मौजूद है, तो अधिकांश मलाशय हटा दिया जाता है और बड़ी आंत का निचला हिस्सा मलद्वार से जुड़ा होता है। इसे कोलो एनल एनास्टामोसिस कहा जाता है। कुछ स्थितियों में, जब बहुत कम पूर्वकाल के उच्छेदन की आवश्यकता होती है, तो सर्जन एक मलाशय पुनर्निर्माण कर सकता है, जहां बड़ी आंत को मल के लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। यह ऑपरेशन के बाद बेहतर कार्य प्रदान करने में मदद करता है।

यदि एक कोलो एनल एनास्टामोसेस किया जाता है, तो आंत को ठीक करने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी रंध्र की आवश्यकता हो सकती है। कभी-कभी, आंत को ठीक करने की अनुमति देने के लिए, एक ओस्टोमी या रंध्र किया जाता है। पेट पर एक ओपन कट आंत को ठीक करने को शामिल करना होता है। एक बैग ओस्टोमी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मल और तरल पदार्थ इकट्ठा होता है। यह ओस्टोमी एक कोलोस्टोमी है, अगर छोटी आंत के सिरे को बाहर लाया जाता है, तो बड़ी आंत को बाहर लाया जाता है। इस प्रक्रिया को बाद की तारीख में बदला जा सकता है।

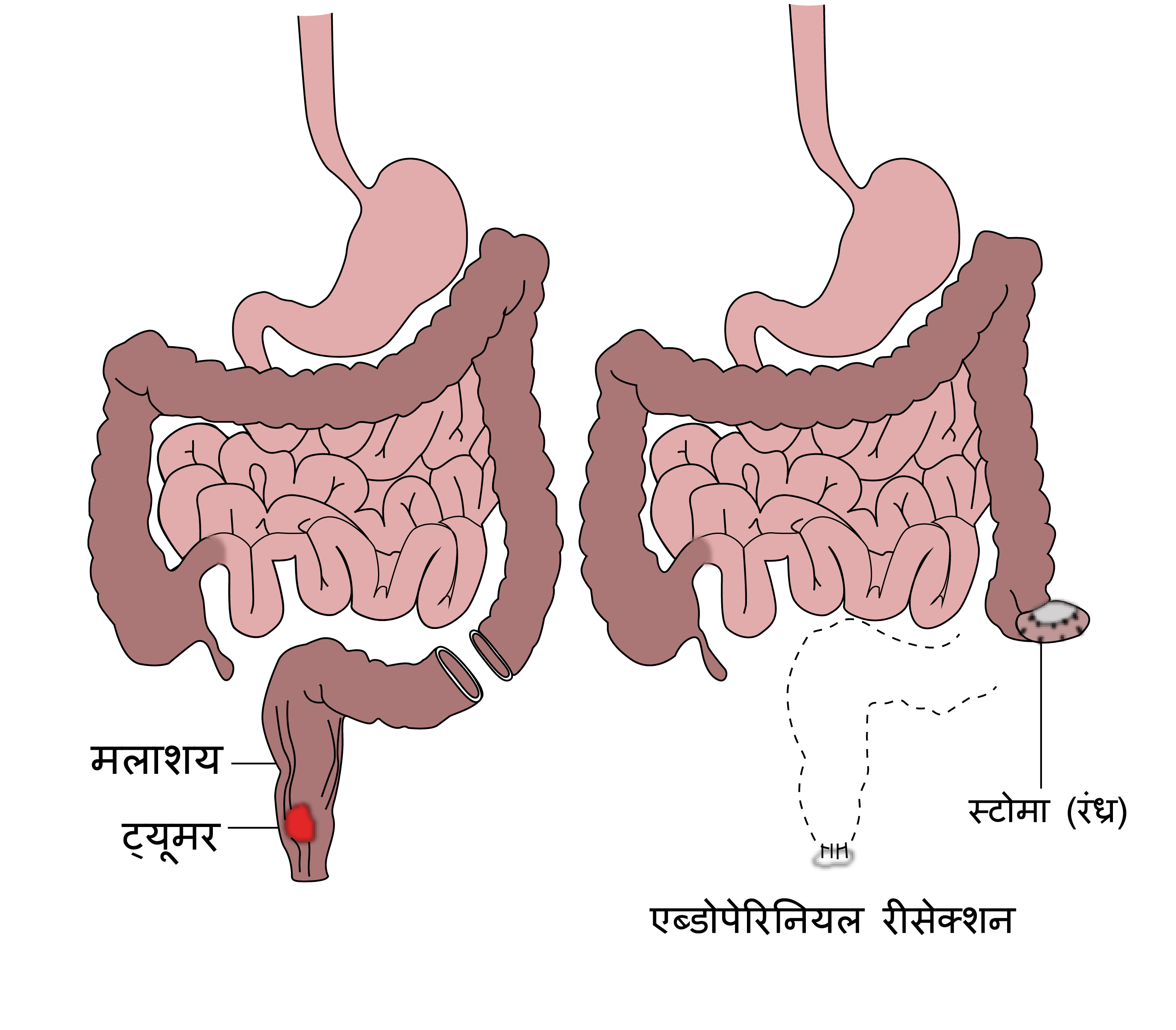

यदि ट्यूमर मलाशय के निचले हिस्से में है, तो एनास्टामोसिस संभव नहीं हो सकता है और सर्जन एक एब्डोमिनो पेरिनियल रीसेक्शन (एपीआर) करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां मलाशय और मलद्वार को हटा दिया जाता है और एक स्थायी कोलोस्टोमी बनाई जाती है।

सर्जरी खुली विधि या न्यूनतम इनवेसिव विधि (लैप्रोस्कोपिक) द्वारा की जा सकती है।

कीमोथेरपी रेक्टल कैंसर के उपचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। कीमोथेरपी इस स्थिति में कई सेटिंग्स में दी जाती है।

एडजुवेंट (सहायक) कीमोथेरपी

एडजुवेंट कीमोथेरपी कैंसर के निश्चित शल्य चिकित्सीय हटाव (डीफिनिटीव सर्जिकल रीमूवल) के बाद मरीजों को दी जाती है। एडजुवैंट कीमोथेरपी का उद्देश्य क्यूरेटिव रिमूवल के बाद कैंसर की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना है। कीमोथेरपी निश्चित रूप से ड्यूक के सी कैंसर के मरीजों और ड्यूक के बी कैंसर वाले कुछ मरीजों में इंगित की गई है। इस सेटिंग में कीमोथेरपी के पेशेवरों और विपक्षों पर एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के साथ चर्चा की जा सकती है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में फ्लूरोरासिल, कैपेसिटाबाइन और ऑक्सेलीप्लाटिन हैं। जब ऑक्सेलीप्लाटिन का उपयोग किया जाता है, तो इसे फ्लूरोरासिल या कैपेसिटाबाइन के साथ दिया जाता है। उपचार की अवधि 3-6 महीने हो सकती है और चयनित दवाओं के आधार पर हर दो या तीन सप्ताह में एक बार दी जाती है।

पैलिएटीव कीमोथेरपी (रसायन चिकित्सा)

स्टेज 4 कैंसर होने पर पैलिएटीव कीमोथेरपी दी जाती है। कीमोथेरपी का उद्देश्य कैंसर और उसके लक्षणों को कम करना और जीवन को दीर्घायु बनाना है।

स्टेज 4 रेक्टल कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में फ्लूरोरासिल, कैपेसिटाबाइन, ऑक्सेलीप्लाटिन, इरिनोटेकन और ट्राइफ्लुरिडिन-टिपिरासिल जैसी कीमोथेरपी दवाएं शामिल हैं। ऑक्सेलीप्लाटिन फ्लूरोरासिल (FOLFOX) या कैपेसिटाबाइन (XELOX) के साथ संयोजन में दिया जाता है। इसी तरह, इरिनोटेकन को फ्लूरोरासिल (FOLFIRI) या कैपेसिटाबाइन (XELIRI) के साथ जोड़ा जा सकता है। ये संयोजन रेजिमेन्स चयनित किए गए आहार के आधार पर हर दो या तीन सप्ताह में एक बार दिया जाता है। कीमोथेरपी रेजीमेंस को अतिरिक्त दवाओं जैसे एंटीजेनोजेनिक एजेंट या एंटी ईजीएफआर एंटीबॉडीज के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसका विवरण नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

पैलिएटीव कीमोथेरेपी की अवधि दवा या उपचार के संयोजन के लिए 3-6 महीने से होती है। उस विशेष आहार की कुल अवधि उस उपचार के लिए कैंसर की प्रतिक्रिया और मरीज द्वारा उपचार की सहनशीलता पर निर्भर है।

उपचार के एक नियम को पूरा करने के बाद, पहले कीमोथेरपी की आवश्यकता हो सकती है या तो पहले एक या कुछ समय बाद, उस समय कैंसर की स्थिति के आधार पर कीमोथेरपी की आवश्यकता हो सकती है।

मेटास्टैटिक बीमारी के रिसेक्शन से पहले कीमोथेरपी

स्टेज 4 कैंसर वाले कुछ मरीजों में, यह रोग केवल यकृत या फेफड़े तक ही सीमित होता है, जो कि सर्जिकल रिसेक्शन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इस तरह की सेटिंग में, रोग के अच्छे नियंत्रण की संभावना को अधिकतम करने के लिए यकृत से पहले लगभग तीन महीने तक कीमोथेरपी दी जाती है। इस कीमोथेरपी को सर्जरी के बाद फिर से शुरू किया जा सकता है और कुल छह महीने तक जारी रखा जा सकता है।

एंटी ईजीएफआर एंटीबॉडी

एंटी ईजीएफआर एंटीबॉडी ड्रग्स हैं जो कैंसर सेल पर मौजूद ईजीएफआर रिसेप्टर को लक्षित करते हैं। यह कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। जिन दो दवाओं का उपयोग किया जाता है वे हैं सिटुक्सिमैब और पनीटुमुमैब। ये अकेले या कीमोथेरेपी के साथ संयोजन में दिए गए हैं। इन दवाओं से कोलोन कैंसर वाले सभी मरीजों को लाभ नहीं होता है। बायोप्सी के समय, एक विशेष परीक्षण (आरएएस परीक्षण) यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि KRAS NRAS या BRAF उत्परिवर्तन ट्यूमर में मौजूद है या नहीं। यदि KRAS, NAS या BRAF V600E म्यूटेशन मौजूद है, तो ये दवाएं उपयुक्त नहीं होंगी। हालांकि, अगर KRAS, NRAS या BRAF म्यूटेशन (KRAS वाइल्ड टाइप) मौजूद नहीं है, तो ये दवाएं फायदेमंद होंगी। सिटुक्सिमैब और पनीटुमुमैब दोनों नस के माध्यम से दिए जाते हैं और आमतौर पर अच्छी तरह से सहन किए जाते हैं। इन दवाओं के सामान्य दुष्प्रभावों में त्वचा पर लाल चकते, दस्त, गले में खरास और थकान शामिल हैं।

एंटी-एंजियोजेनिक एजेंट

एंजियोजेनेसिस नई रक्त वाहिकाओं की वृद्धि और विकास है। कैंसर को बढ़ने के लिए नई रक्त वाहिकाओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है। एंटी-एंजियोजेनिक दवाएं नई रक्त वाहिकाओं के विकास को रोकती हैं और बदले में कैंसर की प्रगति को रोकती हैं। उपलब्ध दवाएं बेवाकिज़ुमैब (एवास्टिन), एफ़्लिब्रीसेप्ट (ज़ाल्ट्रैप) और रेगोराफेनिब (स्टिवार्गा) हैं। ये दवाएं अपने दम पर या कीमोथेरपी के साथ संयोजन में दी जा सकती हैं। वे अवस्था 4 के कैंसर वाले सभी मरीजों में दिए जाने के लिए उपयुक्त हैं और किसी विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इन दवाओं के सामान्य दुष्प्रभावों में उच्च रक्तचाप, रक्तस्राव का जोखिम, मूत्र में प्रोटीन की कमी, थकान और संक्रमण का जोखिम शामिल है।