कैंसर के कारण

कैंसर के कई कारण हो सकते हैं तथा आमतौर पर, कैंसर का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। कैंसर का विकास कई चरणों में होनेवाली एक प्रक्रिया है तथा एक या कई कारण, इसे एक चरण से दूसरे चरण में ले जाते हैं। कैंसर के सामान्य कारणों को नीचे दिया गया है।

धूम्रपान और तंबाकू सेवन

यह कैंसर के सबसे आम कारणों में से एक है। धूम्रपान के रूप में या किसी अन्य तरह से तंबाकू का सेवन, मृत्यु के शीर्ष पांच कारणों में से तीन कारणों के लिए प्रेरक एजेंट होता है। तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, सीओपीडी (COPD) और श्वसन में संक्रमण हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक, तंबाकू के उपयोग से दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, जो दुनिया भर में होने वाली मौतों का लगभग 10% होगी।

धूम्रपान करने वाले, अपने जीवन का औसतन लगभग 10 वर्ष खो देंगे तथा लगभग 50% धूम्रपान करने वाले लोग, तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारी से मर जाएंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में, 2010 में जीएटीएस (GATS) सर्वेक्षण कराया गया, जिससे पता चला कि भारत में 35% से अधिक वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से दो-तिहाई लोग धूम्र रहित (जिसमें धुआं नहीं निकलता) तंबाकू का उपयोग करते हैं। खैनी (तंबाकू और चूने का मिश्रण) सबसे अधिक खाई जाने वाली धूम्र रहित तंबाकू है और इसके बाद गुटखे का नंबर आता है। धूम्रपान वाले तंबाकू में, सिगरेट की तुलना में बीड़ी का उपयोग अधिक किया जाता है। चबाकर खाने वाले तंबाकू से मुंह और गले में बदलाव होते हैं और बाद में ये बदलाव कैंसर का कारण बन सकते हैं।

धूम्रपान और कैंसर

धूम्रपान कैंसर के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। धूम्रपान से फेफड़े, ग्रासनली, मूत्राशय के कैंसरों के साथ ही मुंह, गले, जीभ आदि सहित सिर और गरदन के कई कैंसरों के विकास का खतरा बढ़ जाता है। भारत में, धूम्रपान रहित तंबाकू का सेवन अधिक किया जाता है और इसलिए, मुंह संबंधी बहुत सारे कैंसर होते हैं।

तंबाकू के धुएं में लगभग 70 ज्ञात रसायन होते हैं, जो सैकड़ों अन्य रसायनों के साथ कैंसर का कारण बन सकते हैं।

तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाले, कैंसर पैदा करने वाले रसायनों में टार, पोलोनियम-210, कैडमियम, बेंजीन, निकेल, आर्सेनिक, फॉर्मलाडिहाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, एक्रोलिन, नाइट्रोसामाइन, क्रोमियम और अन्य रसायन होते हैं। इसमें अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ही कई अन्य रसायन भी पाए जाते हैं।

धूम्रपान कैसे कैंसर का कारण बनता है

सेवन किए जाने वाले तंबाकू में जो रसायन होते हैं, वे शरीर में सामान्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड फेफड़ों में वायुमार्ग के संकुचन का कारण बन सकता है, और जिसके कारण सांस फूलने लगती है। हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया फेफड़ों के सफाई करने वाले तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसके चलते फेफड़ों में मौजूद विषाक्त पदार्थों की सफाई नहीं हो पाती। सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला रेडियोधर्मी पोलोनियम-210 से शरीर में वायु-मार्गों के स्तर को बनाने वाली कोशिकाओं को विकिरण नुकसान पहुंच सकता है। इनमें से कुछ कार्सिनोजेन्स शरीर में अवशोषित हो जाते हैं तथा अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके चलते, उन अंगों में कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

रासायनिक कार्सिनोजेन्स कोशिकाओं में डीएनए के साथ संयोजन करके जीन में स्थायी परिवर्तन का कारण बनते हैं।

इससे कोशिका में वृद्धि नियंत्रण तंत्र का नुकसान हो सकता है और जिसके चलते कैंसर हो सकता है। धूम्रपान को कैंसर के विकास से सीधे जोड़ने के कई प्रमाण मौजूद हैं।

धूम्रपान न करने वालो लोग भी, सिगरेट आदि से निकले धुएं को सांस आदि के द्वारा शरीर के अंदर ले लेते हैं, इस क्रिया को सकेंड-हैंड (अप्रत्यक्ष) धूम्रपान करना कहा जाता है और यह भी फेफड़ों के कैंसर के लिए एक जोखिम कारक या प्रेरक एजेंट है। इस तरह के धुएं के संपर्क में, आमतौर पर, बच्चे और वयस्क दोनों आ जाते हैं। जो महिलाएं धूम्रपान नहीं करती हैं लेकिन अगर उनकी शादी किसी धू्म्रपान करने वाले से होती है, तो धूम्रपान न करने वाले पुरुषों की पत्नियों की तुलना में, इनमें फेंफड़े के कैंसर होने का खतरा 25% बढ़ जाता है। सकेंड हैंड (अप्रत्यक्ष) धुएं के संपर्क में आने से बच्चों में फेफड़ों के कैंसर के विकास का खतरा बढ़ सकता है। सकेंड हैंड (अप्रत्यक्ष) धुएं के मामले में, यह बात कार्य स्थल पर साथ काम करने वाले लोगों पर भी लागू होती है।

शराब (मद्य)

कैंसर के लिए, शराब भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। शराब मुंह, ग्रासनली, गले, स्वरयंत्र, लीवर, आंत्र और स्तन के कैंसरों के विकास का कारण बनता है।

शराब पीने से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। यह मुंह और गले में एक अड़चन के रूप में कार्य करती है, जिससे कोशिकाओं की क्षति होती है। एक बार शराब पी लेने के बाद, उत्पादों द्वारा शरीर में इसका चयापचय किया जाता है। उत्पादों के चलते, ये रसायन के रूप में कार्य करते हुए, आंत और लीवर (यकृत) में कोशिकाओं के नुकसान का कारण बनते हैं। शराब शरीर में हार्मोन एस्ट्रोजन के स्तर को भी बढ़ाती है, जिसके चलते स्तन कैंसर के विकास का खतरा बढ़ जाता है। अधिक मात्रा में शराब पीने से फोलेट नामक विटामिन बी का स्तर कम हो सकता है जिससे कोलन और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

कम मात्रा में सेवन करने पर भी शराब कैंसर का कारण बन सकती है। प्रति दिन, शराब का एक ड्रिंक लेने से कैंसर होने का जोखिम 4-7% बढ़ जाता है। अगर शराब पीने की मात्रा बढ़ती है, तो कैंसर होने का जोखिम भी बढ़ता है। जो लोग धूम्रपान भी करते हैं और शराब भी पीते हैं, उन्हें कैंसर का अधिक खतरा रहता है, क्योंकि तंबाकू और शराब मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।

आरामदायक जीवनशैली

बिना किसी महत्वपूर्ण गतिविधि के, एक आरामदायक (गतिहीन) जीवन शैली कैंसर का जोखिम कारक हो सकती है। कैंसर से होने वाली लगभग 5% मौंते, कम शारीरिक गतिविधि से संबंधित हो सकती हैं।

आहार

एक अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है, जो कैंसर के विकास का एक जोखिम कारक है। नियमति रूप से खाया जाने वाला वह आहार, जिसमें संसाधित मांस या लाल मांस की मात्रा अधिक होती हो, तो इससे कैंसर का जोखिम भी उच्च होता है। आहार और मोटापा संभवतः कैंसर से होने वाली, लगभग एक तिहाई मौतों से संबंधित है।

मोटापा

मोटापा या वजन बढ़ने से कैंसर के विकास का खतरा बढ़ता है। मोटापा स्तन, आमाशय, कोलन, ग्रासनली, अग्न्याशय, गुर्दे और थायरॉयड के कैंसर सहित सभी कैंसरों के लगभग एक पांचवें भाग से जुड़ा हुआ है। वजन या मोटापे में कमी से ये जोखिम कम होते हैं।

प्रदूषण

रसायनों और डीजल या पेट्रोल के कारण निकले धुएं से हुआ वायु प्रदूषण, कैंसर के लिए एक जोखिम कारक है। आम वायु प्रदूषकों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक जैसे कि बेंजीन और पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं।

‘पार्टिकुलेट मैटर’ एक ऐसा पद है, जिसका उपयोग हवा में मौजूद सभी ठोस और तरल कणों और बूंदों के लिए किया जाता है। ये पार्टिकुलेट मैटर विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। PM10 का मतलब होता है कि कण का आकार 10 माइक्रोन से कम है। इसी तरह, आकार-PM2.5 में 2.5 माइक्रोन से कम आकार के कण भी होते हैं। ये बहुत ही छोटे कण, विशेष रूप से PM2.5, फेफड़ों में एकदम अंदर जा सकते हैं और वहां से रक्तधारा में प्रवेश कर सकते हैं।

संक्रमण

संक्रमण के चलते भी कुछ कैंसर होते हैं। अधिकांश सर्वाइकल कैंसर मानव पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) नामक वायरस से हुए, पूर्व में हुए संक्रमण के कारण होते हैं। इस वायरस के चलते, सिर और गर्दन के भाग के कुछ कैंसर, गुदा कैंसर और लिंग के कैंसर भी हो सकते हैं। एपस्टीन बर्र वायरस (ईबीवी) नामक वायरस, जो आमतौर पर बच्चों में संक्रमण का कारण बनता है, इसके चलते, लिम्फोमा और नासोफेरींजल कार्सिनोमस हो सकता है। एचआईवी के साथ संक्रमण होने पर कुछ कैंसरों के होने के खतरे बढ़ सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो आमाशय में मौजूद एक जीवाणु है, इसके कारण आमाशय में कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण से लीवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

व्यावसायिक कारण

कुछ व्यवसायों से जुड़े लोग ऐसे जोखिम वाले कारकों के संपर्क में आ सकते हैं, जो कैंसर के विकास को जन्म दे सकते हैं। लकड़ी उद्योग, रबर और डाई उद्योग में काम करने वाले लोगों में क्रमशः नाक और मूत्राशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विनिर्माण, ऑटोमोबाइल या अन्य उद्योगों में लगे, अभ्रक के संपर्क में आने वालों को मेसोथेलियोमा या फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है। ऐसा व्यवसाय जिसमें डीजल का धुआं निकलता हो तथा साथ ही तेल और कोयला उत्पादों के संपर्क में आने वालों में भी कैंसर का खतरा बढ़ता है।

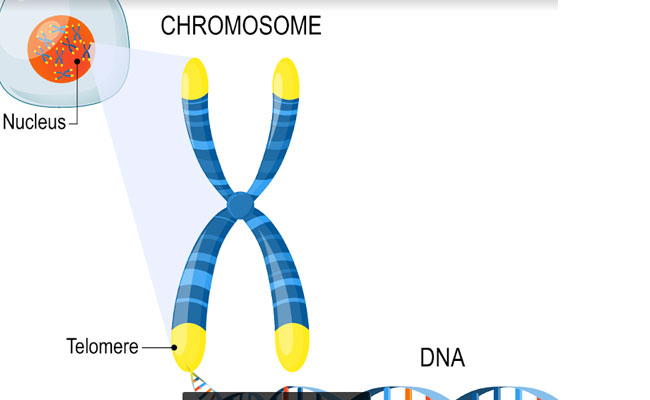

जीन और कैंसर

नाभिक में निकाय (बॉडी) की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों में लगभग 25000 जीन होते हैं। ये जीन हमारी सभी विशेषताओं को निर्धारित करने के साथ ही शारीरिक कार्यों में कोशिकाओं का निर्धारण करते हैं। समय के साथ और बढ़ती उम्र के चलते, जीनों में दोष दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें बाहरी कारकों, यानि धूम्रपान आदि जैसे उपरोक्त के रूप में वर्णित किया गया है। सभी दोष एक बार में नहीं आते और समय के साथ एक-एक करके जमा हो सकते हैं। वह कोशिका जिसके जीन में कई सारी त्रुटियां विकसित हो गई हैं, वह कैंसर कोशिका का रूप ले सकती है और इस प्रकार से, दोषपूर्ण जीन कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति में, समय के साथ आने वाले दोष, बच्चों में हस्तांतरित नहीं होते हैं। जीन में कुछ दोष माता-पिता से विरासत में मिल सकते हैं। जिन लोगों या परिवारों को, कैंसर के कारण वाले जीन विरासत में मिलते हैं, उनमें कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक होता है। माता-पिता से विरासत में मिले दोषपूर्ण जीनों में से, आमतौर पर, ट्यूमर सप्रेसर जीनों के चलते कैंसर हो सकता है। एक सामान्य स्थिति में, ये जीन क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करके, शरीर में कैंसर के बनने को दबाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब इस जीन में कोई खराबी होती है, तो मरम्मत की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और जिसके चलते अधिक दोष जमा होने लगते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं और यदि उनमें से एक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो माता-पिता से बच्चे में दोषपूर्ण जीन को विरासत में आने का 50% अवसर होता है। परिवार में वंशानुगत जीन के कारण बहुत कम संख्या में कैंसर होते हैं। कुल मिलाकर, सभी कैंसर का लगभग 5% इसके कारण होते हैं। बाकी, बाहरी वातावरण और जीवन शैली के कारण होते हैं।

आयु

बढ़ती उम्र भी कैंसर के लिए एक जोखिम कारक होती है। हालांकि कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद इसका जोखिम बढ़ता है और अधिकांश कैंसर बढ़ी हुई उम्र में ही होते हैं।

हार्मोन

कुछ हार्मोन, विशेष रूप से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी) के रूप में रजोनिवृत्ति के बाद उपयोग किए जाने वाले एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्तन कैंसर के लिए एक जोखिम कारक हो सकते हैं। शरीर में अधिक एस्ट्रोजन होने पर स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद एचआरटी से फायदा होता है, परंतु यह स्तन कैंसर जैसे जोखिमों को कम करने के लिए संतुलित होना चाहिए। खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों से भी, इसी तरह से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, ये दवाएं डिम्बग्रंथि और गर्भाशय के कैंसर के खतरे को कम करती हैं। कुल मिलाकर, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का खतरे से अधिक लाभ हो सकता है और उन्हें लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत ही अच्छा होता है।

एक्स-रे, सीटी स्कैन और पीईटी-सीटी स्कैन

एक्स-रे, सीटी स्कैन और पीईटी-सीटी स्कैन, इन सभी में आयनीकरण विकिरण होता है जो सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार स्कैन कराने वालों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आम तौर पर, सामान्य एक्स-रे में बहुत कम डोज होती है और यह अपेक्षाकृत हानिरहित होती है। हालांकि, सीटी और पीईटी-सीटी स्कैन में एक्स-रे की बहुत अधिक डोज होती है, जिससे जोखिम बढ़ सकता है। केवल जरूरत पड़ने पर ही इन स्कैनों को करना चाहिए। साथ ही, यदि संभव हो, तो इन्हें कम के कम करना चाहिए, खासकर उन लोगों में, जहां इसका कोई खास फायदा नहीं होता। उन कैंसर मरीजों में ये परीक्षण अक्सर किए जाते हैं, जहां स्कैन का लाभ जोखिम से अधिक होता है लेकिन जिन मरीजों में कैंसर सुधार की स्थिति में होता है, उनमें, यथासंभव इन स्कैनों के कम से कम करना चाहिए। यहां तक कि, स्वस्थ लोगों में इन स्कैनों को और भी कम करना चाहिए या नहीं ही करना चाहिए।