कैंसर की रोकथाम

कई कारकों की वजह से कैंसर विकसित होते है। आम तौर पर, इनके मिश्रण के कारण वह विकसित होता है। इनमें से कुछ कारक हमारे नियंत्रण में हैं और अन्य नहीं हैं। कैंसर की रोकथाम संबंधी रणनीतियाँ उन कारकों में बदलाव या उन्हें दूर करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं।

कैंसर की रोकथाम की रणनीति में शहर/राज्य/देश की ओर से सामूहिक प्रयास और लोगों द्वारा व्यक्तिगत प्रयास शामिल होना चाहिए। सामूहिक प्रयासों को ऐसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायनों और उत्पादों के प्रति व्यावसायिक जोखिम को सीमित करना, ऐस्बेस्टस और उससे संबंधित उत्पादों को प्रतिबंधित करना, कैंसर की रोकथाम के लिए राजकीय और राष्ट्रीय नीतियाँ मौजूद होना, जाँच, शिक्षा आदि।

यह खंड मुख्य रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैंसर होने के जोखिम को कम करने के लिए लोग अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। मुख्य बातें, कैंसर होने के जोखिम को कम करने के लिए किसी व्यक्ति को जिनपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनमें शामिल हैं-

- धूम्रपान और तम्बाकू का उपयोग बंद करना

- शराब के सेवन को सीमित करना

- एक स्वस्थ आहार कायम रखना

- नियमित शारीरिक गतिविधि

- मोटापा कम करना

- कैंसर से बचने के लिए टीकाकरण

- कैंसर की जाँच

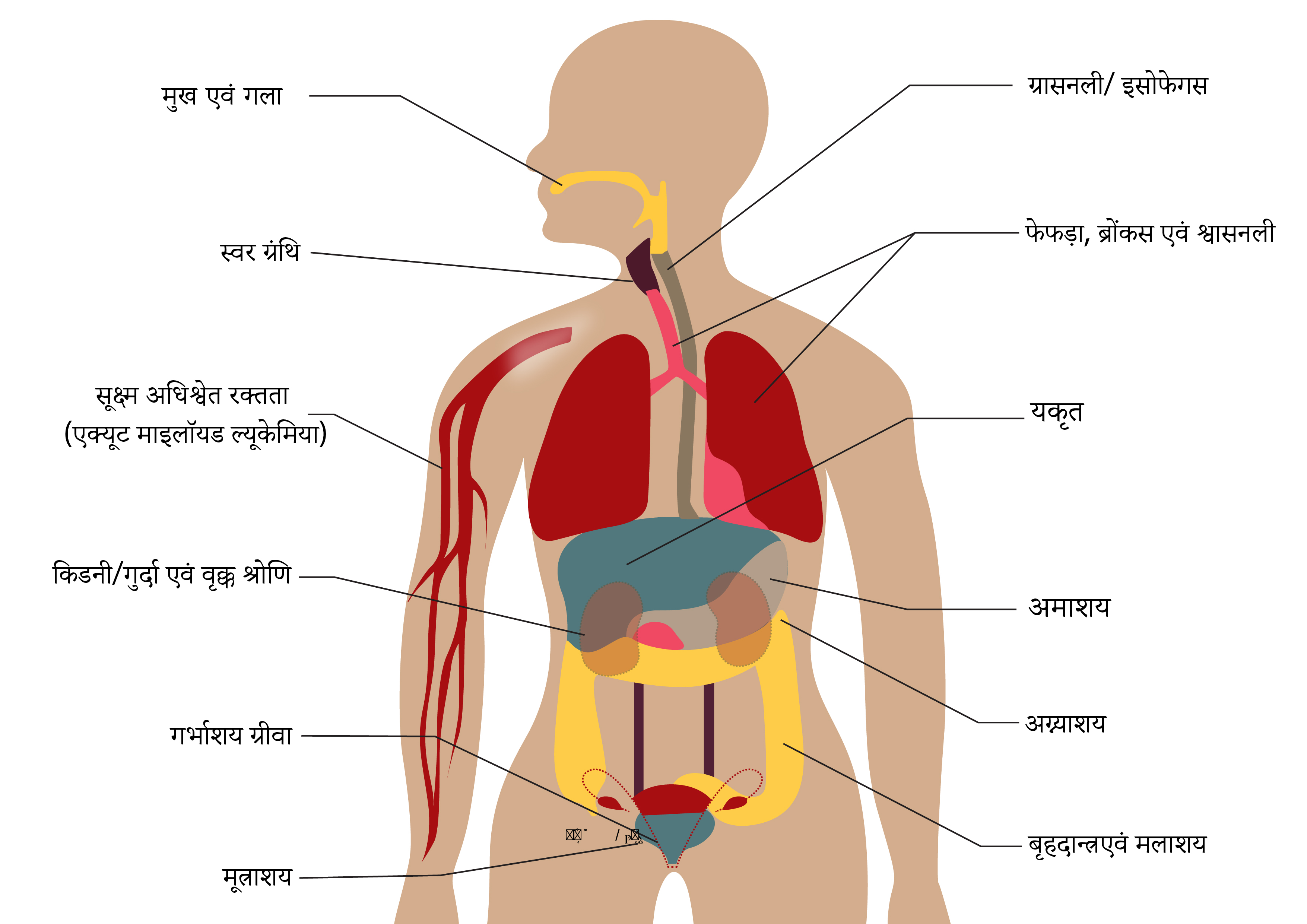

शराब कैंसर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। शराब का सेवन करने से कई तरह के कैंसर विकसित हो सकते हैं जिनमें मुँह का कैंसर, ग्रासनली का कैंसर (भोजन-नली), गले का कैंसर और कंठनली (कंठ), यकृत कैंसर, आंत का कैंसर और स्तन कैंसर शामिल हैं।

शराब पीने से कई तरीकों से कैंसर हो सकता है। यह मुँह और गले में उत्तेजक पदार्थ की तरह काम करती है जिससे कोशिका को नुकसान पहुँचता है। एक बार शराब को निगलने के बाद, शरीर के भीतर चयापचय क्रिया के बाद उससे गौण उत्पाद बनते हैं। ये गौण उत्पाद रसायन के रूप में कार्य करते हैं जिससे आंत और यकृत में मौजूद कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है। शराब शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्तर को भी बढ़ाती है, जो बदले में स्तन कैंसर होने का जोखिम उत्पन्न करता है।

भारी मात्रा में शराब पीने की वजह से फोलेट नामक विटामिन बी का स्तर घट जाता है जो पेट और स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है।

थोड़ी मात्रा में शराब पीने से भी कैंसर हो सकता है। रोज़ाना एक ड्रिंक(शराब) पीना कैंसर होने के जोखिम को 4%-7% बढ़ाता है। अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने पर यह जोखिम बढ़ जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं, उन्हें कैंसर होने का ज़्यादा जोखिम होगा क्योंकि शरीर को नुकसान पहुँचाने के लिए तम्बाकू और शराब मिलकर काम करते हैं।

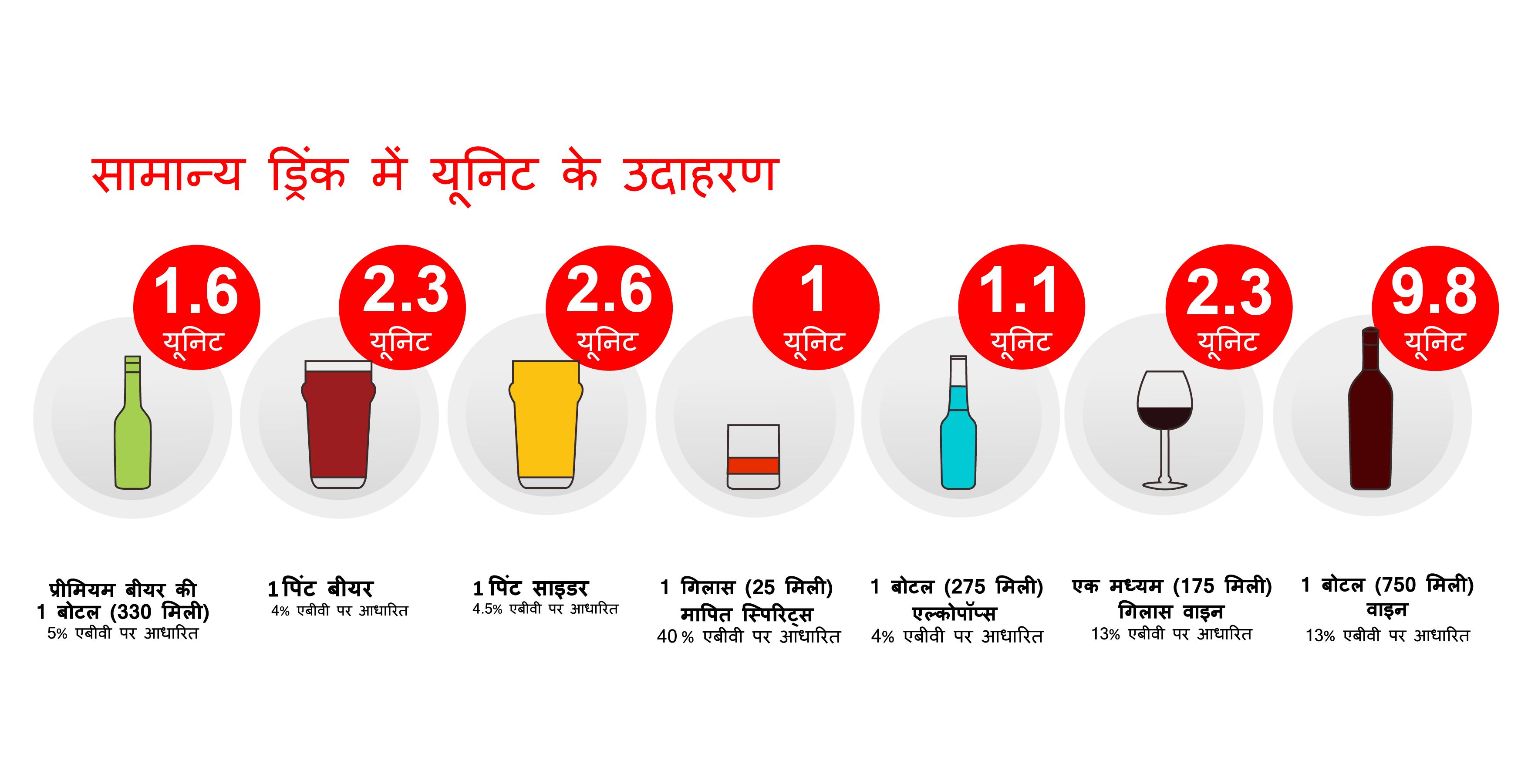

शराब के लिए कोई सुरक्षित सीमा नहीं होती, लेकिन यदि कोई पुरुष या महिला अपनी ड्रिंक को रोज़ाना 2 यूनिट्स या सप्ताह में 14 यूनिट्स तक सीमित करता/करती तो जोखिम सीमित हो जाता है। शराब का एक यूनिट लगभग 250 मि.ली. बियर या वाइन के एक छोटे गिलास या स्पिरिट के एक माप (25 मि.ली.) के बराबर होता है।

शराब के सेवन को इन स्तरों से कम करना या बिल्कुल शराब न पीना, कैंसर होने के जोखिम को कम करता है।

आहार कैंसर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, स्वस्थ आहार खाना कैंसर होने के जोखिम को कम करता है।

स्वस्थ और संतुलित आहार

एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाना महत्वपूर्ण है। यह कैंसर विकसित होने के जोखिम को कम कर सकता है।

एक संतुलित आहार में 40-60% कार्बोहाइड्रेट्स, 10-30% प्रोटीन्स और 20-30% वसा होनी चाहिए।

कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल और गेहूँ का उपयोग किया जाना चाहिए। साबुत अनाज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स में फ़ाइबर की मात्रा अधिक होती है और वे परिष्कृत अनाज वाले पदार्थों से बेहतर होते हैं।

प्रोटन्स में बीन्स, मटर, सोया उत्पाद या बिना नमक वाले नट्स और यदि मांसाहारी हैं, तो मछली और चिकन शामिल होने चाहिए। लाल मांस जैसे लैम्ब, मटन, पोर्क, बीफ और ट्रांस फैट से भरपूर तैयार खाद्य पदार्थ की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए।

10% से कम कैलोरीज़ संतृप्त वसा (चीज़, मक्खन, घी, आइस क्रीम, मांस से प्राप्त वसा) की वजह से होनी चाहिए। चीनी की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थ (बिस्कुट, मिठाइयाँ) और वसा से भरपूर भोजन कम से कम मात्रा में खाया जाना चाहिए।

फल और सब्ज़ियाँ

शोध यह बताते हैं कि दिन में कम से कम पाँच बार फल और सब्ज़ियाँ खाना अच्छा होता है। ये विटामिन, खनिजों और फ़ाइबर के अच्छे स्रोत हैं। फलों और सब्ज़ियों से भरपूर आहार पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है।

विशिष्ट आहार और भोजन

कुछ निश्चित प्रकार के कैंसरों को कम करने वाले विशिष्ट खाद्य पदार्थों के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूँढना सामान्य है। कुल मिलाकर, शोध में इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, कि ऐसे आहार या पूरक कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। उपरोक्त के अनुसार स्वस्थ संतुलित आहार खाना सबसे अच्छा विकल्प है।

मोटापा शरीर में अतिरिक्त वज़न की मौजूदगी होती है। ज़्यादा वज़नदार या मोटापे से ग्रस्त होना सामान्य सीमा से अधिक वज़न होने को संदर्भित करता है। बॉडी मास इंडेक्स (BMI) का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है या नहीं। बीएमआई की गणना किलोग्राम में वजन को मीटर वर्ग में ऊंचाई से विभाजित करके किया जाता है। ज़्यादा वज़नदार होने को बीएमआई 25 से अधिक और 29.9 किग्रा/मी2 से कम के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीएमआई 30 किग्रा/मी2 से अधिक होने पर मोटापे से ग्रस्त होने को परिभाषित किया जाता है।

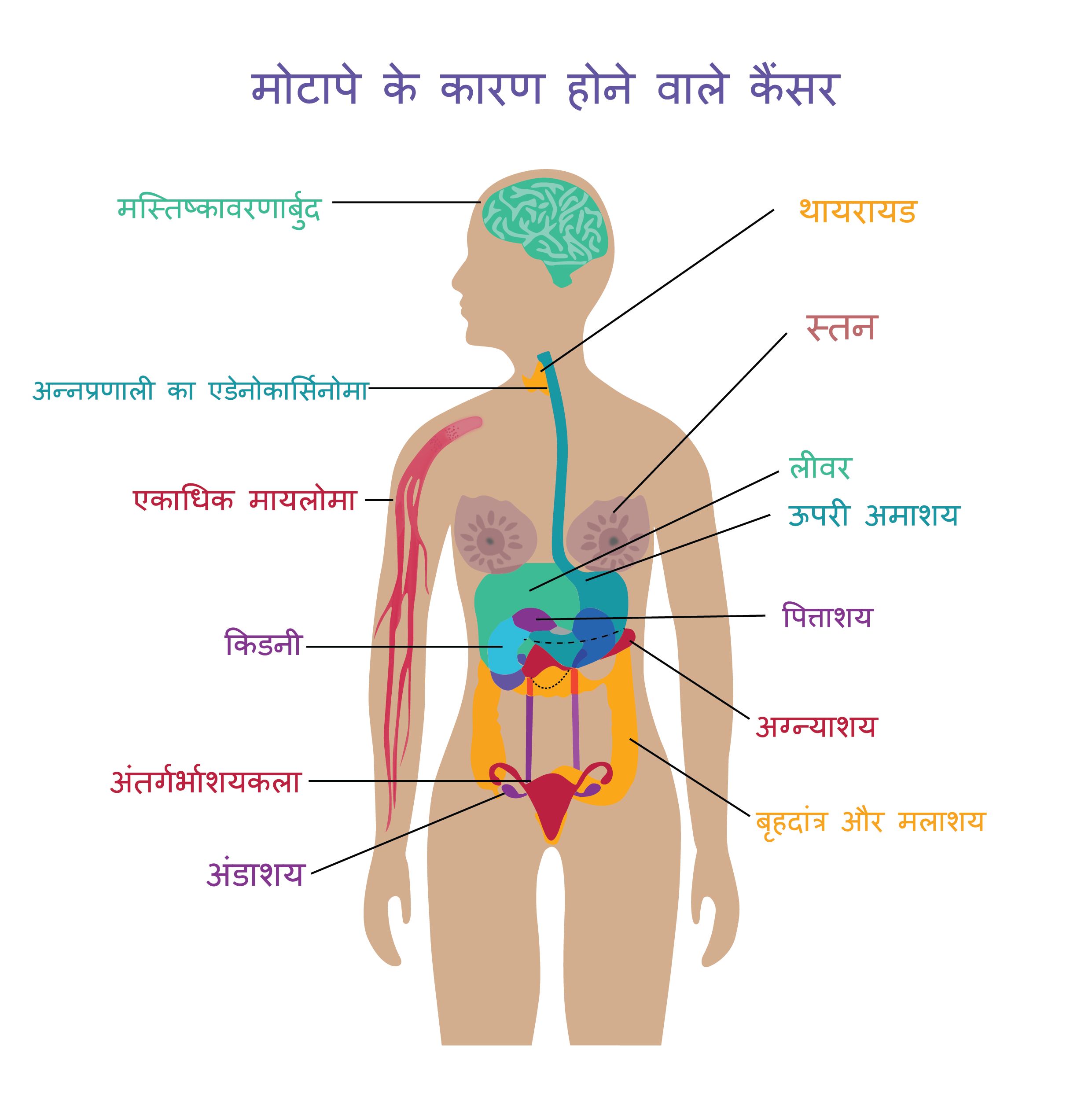

मोटापा कई कैंसर विकसित होने के जोखिम से संबंधित है जिनमें पेट और मलाशय का कैंसर, स्तन कैंसर, कंठनली का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और गुर्दे का कैंसर शामिल हैं। पश्चिमी देशों में, मोटापे की वजह से लगभग 20% कैंसर होने का अनुमान लगाया गया है। भारत में हर साल मोटापा बढ़ता जा रहा है।

मोटापे का इलाज

मोटापे के इलाज का लक्ष्य केवल कैंसर होने के जोखिम को कम करना ही नहीं बल्कि डायबिटीज़ (मधुमेह), उच्च रक्त चाप या दिल की बीमारी (हृदय रोग) होने के जोखिम को घटाना भी है।

मोटापे के इलाज में कैलोरी की खपत में कमी या कैलोरी खर्च करने में वृद्धि शामिल है। आम तौर पर इन दोनों विकल्पों का मिश्रण प्रभावी रूप से वज़न कम करने में मदद करेगा।

कैलोरी की खपत को कम (डाइटिंग) करके वज़न घटाने का प्रारंभिक चरण हासिल किया जा सकता है और इसके बाद व्यायाम कार्यक्रम अपनाया जा सकता है।

डाइटिंग

किसी सामान्य वयस्क में 1 किग्रा वज़न को कायम रखने के लिए लगभग 25 कि.कैलोरी आवश्यक है। इसलिए, 70 किग्रा वज़न वाले व्यक्ति के लिए यह 1750 कि.कैलोरी के बराबर है। लोगों के बीच अंतर को ध्यान में रखने के लिए उस संख्या में + या – 20% की सीमा जोड़ी जाती है। उपरोक्त (25 कि.कैलोरी/किग्रा) से कम कैलोरीज़ वाले आहार की योजना बनाना वज़न कम करने में मदद कर सकता है।

व्यायाम

शारीरिक गतिविधि के माध्यम से ऊर्जा खर्च करने में वृद्धि लंबे समय तक वज़न को कायम रखने में काफ़ी प्रभावी होती है।

सर्जरी

मोटापे का इलाज करने के लिए सर्जरी के तरीके (बेरिएट्रिक सर्जरी) सामान्य होते जा रहे हैं। ऐसी सर्जरियों के लिए उपयुक्त मरीजों का बीएमआई 40 से अधिक होना चाहिए, वज़न घटाने के पिछले प्रयासों में विफल होना चाहिए और उन्हें प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 40 से कम बीएमआई वाले मरीजों के वज़न को कम करने में भी सर्जरी प्रभावी रही है।

कम शारीरिक गतिविधि कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाती है। मध्यम शारीरिक गतिविधि पेट(बृहदान्त्र), स्तन, अग्नाशय, यकृत और पेट के कैंसर विकसित होने के जोखिम को कम करती है।

इन सभी कैंसरों में, शारीरिक गतिविधि का सबसे अधिक लाभ स्तन और पेट(बृहदान्त्र) के कैंसरों पर होता है।

इस जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक गतिविधि की सबसे अनुकूल मात्रा अज्ञात है।

धूम्रपान या अन्य साधनों से तम्बाकू का उपयोग मृत्यु के पाँच प्रमुख कारणों के लिए एक प्रेरक एजेंट होता है। तम्बाकू से कैंसर, दिल की बीमारी, आघात, सीओपीडी और छाती के संक्रमण हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक, तम्बाकू का उपयोग दुनियाभर में लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु का कारण होगा और वह दुनियाभर में तकरीबन 10% मौतों के लिए ज़िम्मेदार होगा।

धूम्रपान करने वाले लोगों के जीवन के औसतन लगभग 10 साल कम हो जाएंगे और धूम्रपान करने वाले तकरीबन 50% लोग तम्बाकू से जुड़ी बीमारी की वजह से मारे जाएंगे।

2010 में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में किए गए जीएटीएस सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में लगभग 35% वयस्क किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग करते हैं। उनमें से दो तिहाई धुआँ-रहित तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं। गुटखा के बाद खैनी (तम्बाकू और चूने का मिश्रण) धुआँ-रहित तम्बाकू का सबसे सामान्य रूप है। धूम्रपान करने वाले तम्बाकू में, सिग्रेट की तुलना में अधिक सामान्य रूप से बीड़ी का उपयोग किया जाता है। तम्बाकू चबाने से समय बीतने के साथ मुँह और गले में परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कैंसर विकसित हो सकता है।

धूम्रपान और कैंसर

धूम्रपान करना कैंसर के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। धूम्रपान करना कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाता है जिनमें फेफड़ा, कंठनली, मूत्राशय तथा, मुँह, गला, जीभ, आदि सहित, सिर और गर्दन के हिस्सों के कैंसर शामिल हैं। भारत में, धुआँ-रहित तम्बाकू का उपयोग बहुत ज़्ययादा है, और इसलिए मुँह के हिस्से में कैंसर उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं।

तम्बाकू के धुँए में सैंकड़ों अन्य रसायनों के साथ-साथ लगभग 70 ज्ञात रसायन होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है।

तम्बाकू के धुँए में मौजूद कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायनों में शामिल हैं

- टार

- पोलोनियम -210

- कैडमियम

- बेंजीन

- निकल

- हरताल (आर्सेनिक)

- फार्मलडेहाइड

- पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन

- एक्रोलिन

- नाइट्रोसेमाइन

- क्रोमियम

- और अन्य रसायन

उनमें अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड और बहुत से अन्य रसायन भी शामिल होते हैं।

धूम्रपान करने से कैंसर कैसे होता है

तम्बाकू में मौजूद रसायन जो साँस के साथ अंदर जाते हैं या निगले जाते हैं, वे शरीर में सामान्य संरचनाओं को नुकसान पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से फेफड़ों में वायुमार्ग संकीर्ण हो सकता है जिससे साँस लेने में तकलीफ़ होती है। हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया फेफड़ों द्वारा सफ़ाई की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं और इसलिए फेफड़ों में मौजूद विषाक्त पदार्थों की सफ़ाई में रुकावट उत्पन्न करते हैं। रेडियोऐक्टिव पोलोनियम-210, जो सिग्रेट के धुँए में मौजूद होता है, के कारण वायुमार्गों में मौजूद कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।

इनमें से कुछ कार्सिनोजन्स (कैंसरकारी तत्व) शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उन अंगों में कैंसर विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।

रासायनिक कार्सिनोजन्स कोशिकाओं में मौजूद डीएनए के साथ मिलकर जीन्स में स्थायी रूप से परिवर्तन कर सकते हैं।

इसकी वजह से कोशिका में विकास नियंत्रण क्रियाविधि में कमी आ सकती है, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। धूम्रपान का कैंसर के विकास के साथ सीधा संबंध स्थापित करने वाले बहुत सारे प्रमाण हैं।

क्या तम्बाकू एक लत लगाने वाली चीज़ है

निश्चित रूप से तम्बाकू एक लत लगाने वाली चीज़ है। जब तम्बाकू चबाया या उसके साथ धूम्रपान किया जाता है, उसमें मौजूद निकोटीन की लत लग जाती है। लत लगाने के संबंध में यह हेरोइन या कोकीन जितना ही शक्तिशाली है। जैसे ही सिग्रेट का धुआँ साँस के साथ अंदर जाता है, निकोटीन दिमाग में पहुँच जाती है और आनंद का प्रभाव उत्पन्न करने वाले डोपामाइन रिलीज़ होने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। धूम्रपान करने और अच्छा महसूस करने के बीच एक संबंध बनता है। इसकी वजह से उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसकी लत लग जाती है। अचानक धूम्रपान छोड़ने से वापसी का प्रभाव उत्पन्न होता है जैसे चिड़चिड़ापन, लालसा, बेचैनी, चिंता, नींद आने में परेशानी और वजन बढ़ना।

धूम्रपान छोड़ने के बाद, लगभग एक महीने में यह वापसी का प्रभाव धीरे-धीरे दूर हो जाता है।

धूम्रपान छोड़ना

धूम्रपान करने या तम्बाकू चबाने को छोड़ने की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शोध से पता चलता है कि 10 साल से ज़्यादा समय के लिए धूम्रपान छोड़ना कैंसर होने के जोखिम को घटाकर धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति के बराबर कर देगा। साथ ही, कैंसर के जोखिम को कम करने के अलावा, इसकी वजह से दिल की बीमारी और आघात का जोखिम भी कम होता है।

आम तौर पर धूम्रपान छोड़ने के कारण जीवन ज़्यादा स्वस्थ होगा और वह बहुत सारा पैसा बचाने में मदद भी करेगा।

कैंसर के निदान के बाद भी धूम्रपान छोड़ना मददगार हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप कैंसर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाता है और उसके दोबारा होने का जोखिम कम होता है।

जब आप धूम्रपान छोड़ने का फैसला करते हैं तो निम्न कदम उठाए जा सकते हैं

- प्रारंभ तिथि निर्धारित करें

- अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप धूम्रपान छोड़ रहे हैं

- घर, कार्यस्थल, गाड़ी आदि से सिग्रेट्स और तम्बाकू के अन्य उत्पाद हटा दें।

- धूम्रपान छोड़ते हुए आगे आने वाली मुश्किलों का पूर्वानुमान लगाएं और उनका सामना करने के लिए योजना बनाएं

- नियमित रूप से व्यायाम करने पर विचार करें

- धूम्रपान करने वाले लोगों या धूम्रपान से संबंधित जगहों से दूर रहें

- भले ही आप फिर से धूम्रपान करना शुरू कर दें लेकिन कोशिश करना न छोड़ें। आम तौर पर सफल होने से पहले कई बार प्रयास करने की ज़रूरत होती है

- ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ और अन्य पूरक चिकित्साएं मौजूद हैं जो तम्बाकू की लत को छोड़ने में मदद कर सकती हैं।

- ये नीचे सूचीबद्ध की गई हैं।

धूम्रपान छोड़ने में सहायता करने वाली दवाइयाँ

धूम्रपान छोड़ने के लिए सबसे सबसे प्रभावी उपचार निकोटीन रिप्लेसमेंट, ब्यूप्रोपियॉन (ज़ाइबान) और वैरेनिक्लाइन का उपयोग करना है।

निकोटीन रिप्लेसमेंट त्वचा पर लगाए जाने वाले पैच, निकोटीन चुइंग गम्स, निकोटीन स्प्रे और मीठी गोलियों के रूप में उपलब्ध होता है। ये एजेंट्स धूम्रपान बंद करने के वापसी के प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस बारे में किसी डॉक्टर से बात करें कि कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कितनी मात्रा में उसका उपयोग करना सही है। पैचिज़ या अन्य फॉर्म्यूलेशन्स का उपयोग करते हुए निकोटीन पर लगातार निर्भरता की संभावना दुर्लभ है।

ब्यूप्रोपियॉन धूम्रपान छोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। इसे “धूम्रपान छोड़ने की योजना बनाने” की तिथि से एक सप्ताह पहले से शुरू करते हुए दिन में एक बार गोली के रूप में लिया जा सकता है। यह 12 सप्ताहों के लिए ली जाती है। इस दवाई का उपयोग करना उसके बिना धूम्रपान छोड़ने की संभावना को दोगुना कर देता है।

वैरेनिक्लाइन धूम्रपान छोड़ने में मदद करने वाली एक और दवाई है। धूम्रपान छोड़ने से एक सप्ताह पहले इसे शुरू किया जाता है।

यह गोली के रूप में ली जाती है और 12 सप्ताहों के लिए दी जाती है। यदि वह सफल होती है तो और 12 सप्ताहों के लिए उसके उपयोग को बढ़ाया जा सकता है।

इन सभी उपचारों के दुष्प्रभाव होते हैं और ये उपचार कराने से पहले डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है।

वैकल्पिक उपचार

धूम्रपान छोड़ने में मदद करने के लिए कई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं। व्यवहार चिकित्सा (परामर्श), एक्यूपंक्चर और हिप्नोथेरेपी कुछ विकल्प हैं जो आज़माए जा सकते हैं।

किसी एकल उपचार की तुलना में व्यवहार चिकित्सा और दवाइयों का संयोजन धूम्रपान छोड़ने की संभावना को बढ़ाता है।

परिवार और दोस्तों की ओर से अच्छा प्रोत्साहन और समर्थन इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बहुत सारे कैंसरों में प्रेरक एजेंट्स के रूप में संक्रमण मौजूद होते हैं, विशेष रूप से वायरल (विषाणु) संक्रमण के कुछ प्रकार। ये विषाणु संक्रमण सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तनों को बढ़ाकर कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाते हैं।कैंसरों से संबंधित विषाणुओं में शामिल हैं

एचपीवी

यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर, गुदा कैंसर तथा सिर और गर्दन के कुछ कैंसरों के विकास में एक प्रेरक एजेंट है।

हैपेटाइटिस बी और सी

ये वायरस हेपैटोसेलुलर (यकृत) कैंसर विकसित होने के जोखिम को बढ़ाते हैं।

एचटीएलवी (HTLV) 1

इस वायरस से कुछ प्रकार के ल्युकीमिया होते हैं।

एचआईवी (HIV)

एड्स उत्पन्न करने वाले ह्यूमन इम्यूनोडिफ़िशिएंसी वायरस की वजह से कुछ लिम्फोमा और कपोसीज़ सार्कोमा हो सकते हैं।

ईबीवी (EBV)

एपस्टीन बार वायरस से बर्किट्स लिम्फोमा और नेसोफेरिंजल कैंसर होता है।

इनमें से ज़्यादातर वायरस संक्रमित खून या शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से फैलते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज के उपयोग, रक्त-आधान से पहले उचित रूप से रक्त या रक्त उत्पादों की जाँच द्वारा इनकी रोकथाम की जा सकती है।

इनमें से दो वायरसों के साथ होने वाले संक्रमणों की रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध हैं।

एचपीवी (HPV) का टीका

मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न करने वाले एचपीवी संक्रमण की रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध हैं। एचपीवी एक ऐसा वायरस है जो यौन क्रिया के माध्यम से त्वचा द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।

यह टीका 9 से 26 वर्ष की आयु की लड़कियों को लगाया जाता है। आदर्श रूप में यह टीका किसी लड़की या महिला के यौन सक्रिय होने से पहले लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिकतम लाभ पहुँचाता है। यह टीका यौन सक्रिय होने के बाद भी लगाया जा सकता है लेकिन उस समय इसका लाभ सीमित हो सकता है क्योंकि हो सकता है तब तक महिला पहले ही वायरस के संपर्क में आ चुकी हो। पूर्ण प्रतिरक्षा हासिल करने के लिए यह टीका तीन बार लगाने की आवश्यकता होती है।

दो फॉर्म्यूलेशन्स उपलब्ध हैं जो इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। गार्डासिल – 0, 2 और 6 महीने पर तीन खुराकों के रूप में दिया जाता है, और सर्वारिक्स – 0, 1 और 6 महीने पर तीन खुराकों के रूप में दिया जाता है। उसके बाद बूस्टर खुराकों की ज़रूरत नहीं होती।

यह टीका सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को काफी कम कर देता है, जो भारत में सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है।

ऊपर बताई गई आयु के लड़कों और पुरुषों के लिए भी उपरोक्त टीके निर्धारित किए जाते हैं।

हैपेटाइटिस बी का टीका

हैपेटाइटिस बी संक्रमण की रोकथाम के लिए एक टीका उपलब्ध है। भारत में सभी लोगों के लिए इस टीके की सिफ़ारिश की जाती है क्योंकि हैपेटाइटिस बी का फैलाव बहुत अधिक है। आम तौर पर टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को यह टीका लगाया जाता है। जिन लोगों को ऐसे किसी कार्यक्रम के माध्यम से यह टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें यह टीका लगवाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यह हैपेटाइटिस बी से बचाएगा और हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा विकसित होने के जोखिम के विरुद्ध बचाव करेगा। यह टीका 0, 1 और 6 महीने में एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है।