कैंसर की स्क्रीनिंग

कैंसर की स्क्रीनिंग क्या होती है?

कैंसर की स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें लोगों में कैंसर के होने या ऐसे अनिश्चित लक्षण, जो कैंसर का कारण हो सकते हैं, उनको जानने के लिए समय-समय पर सामान्य लोगों में परीक्षण किए जाते रहते हैं।

स्क्रीनिंग का फायदा क्या होता है?

अधिकांश कैंसर, जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, तो उनके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब तक उसके लक्षण दिखें और उनका पता लगाया जाए, जब तक कैंसर अगले चरणों (स्टेजों) में पहुंच सकता है और तब उसका इलाज करना मुश्किल हो सकता है। स्क्रीनिंग से कैंसर का जल्द से जल्द पता लगाने और इलाज की संभावना को बढ़ाने में मदद मिलती है।

निम्न कैंसरों के लिए स्क्रीनिंग उपलब्ध है-

- स्तन कैंसर

- कोलन और रेक्टल कैंसर (बृहदान्त्र और मलाशय का कैंसर)

- प्रोस्टेट कैंसर

- ग्रीवा कैंसर (सर्वाइकल कैंसर)

- फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर)

स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग में वे स्क्रीनिंग परीक्षण किए जाते हैं, जो कैंसर लक्षणों वाले स्तन संबंधी रोगों और स्तन कैंसर का शीघ्र या जल्दी पता लगाने में मदद करते हैं। कैंसर लक्षणों वाले स्तन संबंधी रोगों में स्तन की वे अवस्थाएं शामिल होती हैं, यदि जिनका समय पर इलाज नहीं किया गया, तो आगे चलकर ये कैंसर का रूप ले सकती हैं।

स्क्रीनिंग का फायदा यह होता है कि कैंसरों का पता तभी चल जाता है, जब वे प्रारंभिक या छोटे स्तर पर हों, जिससे इलाज की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, जब छोटे कैंसर का पता चल जाता है, तो मास्टेक्टॉमी (स्तन को हटाने) के बजाय केवल लुम्पेक्टोमी (केवल गांठ को हटाने) करके कैंसर को ठीक किया जा सकता है।

स्तन (ब्रेस्ट) स्क्रीनिंग से किसे फायदा होता है?

40 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए स्तन स्क्रीनिंग पर विचार किया जाना चाहिए और यह स्क्रीनिंग 70 वर्ष की आयु तक करवाते रहनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को 30 वर्ष के होते ही स्तन स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए, जिनके परिवार में महिलाओं को बड़े स्तर पर स्तन कैंसर होने का इतिहास रहा हो।

स्तन स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है?

स्तन की स्क्रीनिंग (जांच) मैमोग्राम द्वारा की जाती है। मैमोग्राम एक बहुत ही सामान्य परीक्षण है, जिससे स्तन की स्थितियों का पता लगाया जाता है। इसमें स्तन का एक छोटा-सा एक्स-रे लिया जाता है। इस परीक्षण के दौरान, एक प्लेट से स्तन को संकुचित किया (दबाया) जाता है और अलग-अलग एंगल से दो एक्स-रे लिए जाते हैं। एक्स-रे दोनों स्तनों के लिए किये जाते हैं। यहां तक कि गांठ बनने या महसूस होने के पहले ही मैमोग्राम से स्तन कैंसर का पता लग सकता है। मैमोग्राम आमतौर पर उन महिलाओं में किया जाता है, जिनकी उम्र 40 से अधिक है। मैमोग्राम करते समय आमतौर पर दर्द नहीं होता है। जब स्तन को प्लेट से दबाया या संकुचित किया जाता है, तो कुछ महिलाओं को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। माहवारी (मासिक धर्म) के दौरान या माहवारी के एक हप्ते पहले मैमोग्राम नहीं किया जाना चाहिए। स्तन की एमआरआई और मैमोग्राम, ये दोनों परीक्षण 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में किए जाते हैं, क्योंकि मैमोग्राम कम संवेदनशील होते हैं।

मैमोग्राम का परिणाम तुरंत नहीं मिल सकता है, और इसलिए अगले दिन विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना पड़ता है।

यदि मैमोग्राम सामान्य है, इसे दो साल में और फिर हर दो साल में 70 वर्ष की उम्र तक दोहराया जाना चाहिए। कुछ देशों में डॉक्टरों द्वारा हर साल, तो कुछ देशों के डॉक्टरों द्वारा हर तीन साल में मैमोग्राम कराने की सलाह दी जाती है। यदि मैमोग्राम में कुछ असामान्यता पाई जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कैंसर ही है। मैमोग्राम करने पर कई सारी कैंसर-रहित अवस्थाएं दिखाई दे सकती हैं। मैमोग्राम के बाद जरूरत पड़ने पर स्तन के अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी की आवश्यकता हो सकती है।

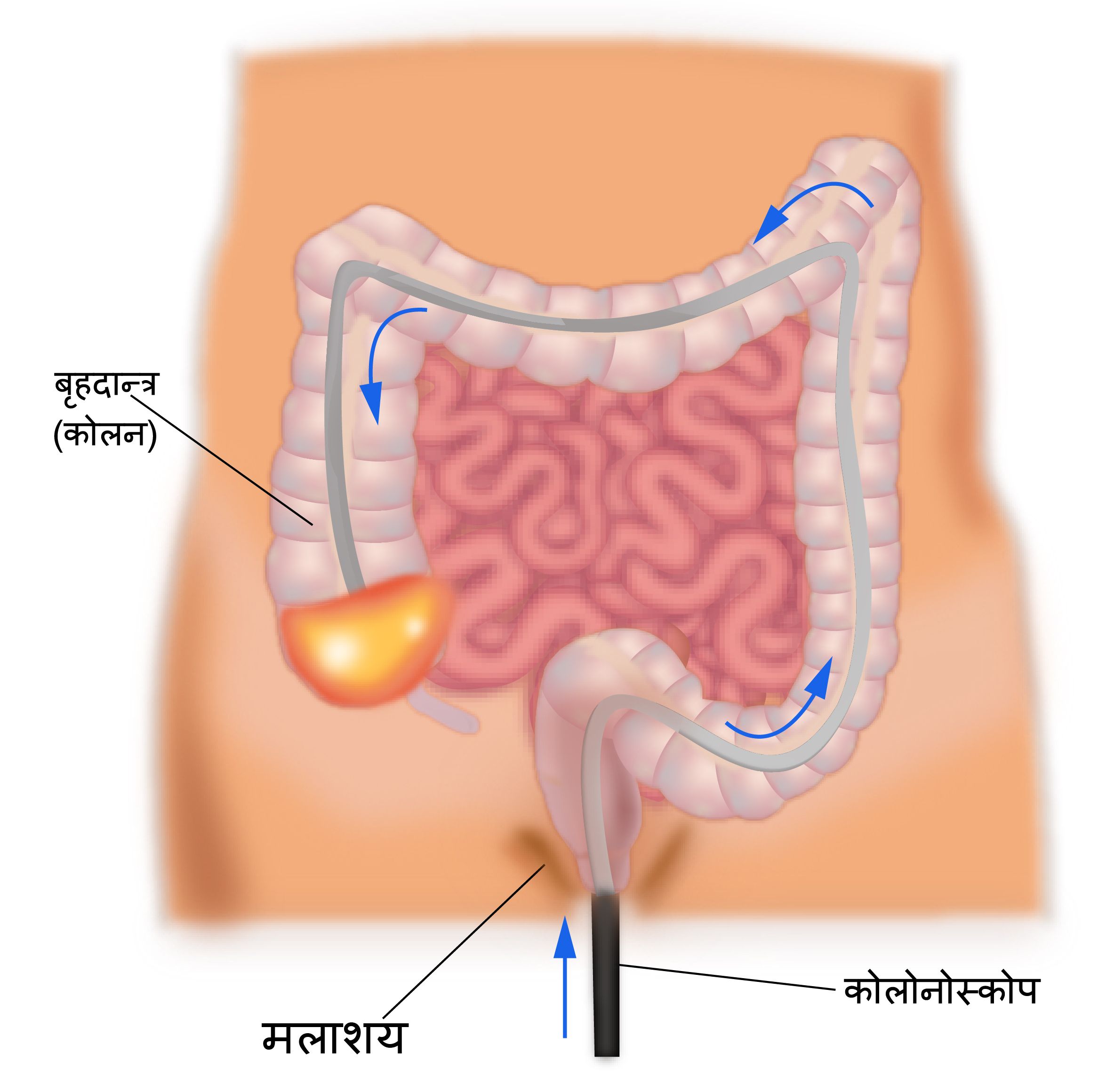

बृहदान्त्र और मलाशय बड़ी आंत का हिस्सा होते हैं। बृहदान्त्र को काएकुम (सीकम), आरोही बृहदान्त्र, अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, अवरोही बृहदान्त्र और सिग्मॉइड (अवग्रहाभ) बृहदान्त्र में विभाजित किया जा सकता है। मलाशय बड़ी आंत का निचला हिस्सा होता है तथा सिग्मॉइड (अवग्रहाभ) बृहदान्त्र और गुदा के बीच स्थित होता है।

आंत्र कैंसर के स्क्रीनिंग से आंत्र कैंसर के प्रारंभिक चरण का पता लगाने में मदद मिलती है, क्योंकि इस कैंसर के प्रारंभिक चरण में पता चल जाने पर इलाज की अधिक संभावना होती है। स्क्रीनिंग से आंत्र में पॉलिप का पता लगाने में भी मदद मिलती है। पॉलिप बड़ी आंत के अंदरूनी भाग में होने वाली छोटी आकार की गांठ या वृद्धियां होती हैं। इनका कोई लक्षण नहीं दिखता और आगे चलकर ये कैंसर के रूप में विकसित हो जाती हैं। यदि स्क्रीनिंग के दौरान पॉलिप दिख जाते हैं, तो शल्य-क्रिया करके इन्हें निकाला जा सकता है।

आंत्र कैंसर स्क्रीनिंग से किसे फायदा होता है?

50 वर्ष से ऊपर के सभी के लिए आंत्र स्क्रीनिंग पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को 40 वर्ष के होते ही आंत्र स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए, जिनके परिवार में बड़े स्तर पर आंत्र कैंसर होने का इतिहास रहा हो।

आंत्र कैंसर स्क्रीनिंग कैसे की जाती है?

आंत्र कैंसर की स्क्रीनिंग कई तरीकों से की जा सकती है

ऑकल्ट ब्लड के लिए मल (एफओबी)

यह एक ऐसी जांच है, जिसमें मल (पाखाना) को लेकर यह देखने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है कि इसमें खून की कोई मात्रा है क्या। आंत्र में पॉलिप्स और कैंसर होने से खून आ सकता है। ऑकल्ट का मतलब छिपा हुआ होता है, और इसलिए इस जांच का उद्देश्य मल में उस खून को देखना है, जो ऐसे नहीं देखा जा सकता है।

यदि परीक्षण सकारात्मक है, तो व्यक्ति की कोलोनोस्कोपी की जाती है। अगर यह नकारात्मक (खून न मिलने पर) है,

तो इस परीक्षण को आगे हर वर्ष किया जाता है।

फ्लेक्सिबल सिग्मायोडोस्कोपी (साव्यय अवग्रहाभेक्षा)

इस परीक्षण में, एक लचीली पतली ट्यूब, जिसके अंत में एक कैमरा लगा होता है, गुदा में डाला जाता है। इस परीक्षण से पॉलिप्स और कैंसर के लिए बाएं तरफ के बृहदान्त्र और मलाशय को देखने में सहायता मिलती है। यह परीक्षण मरीज को बिना भर्ती किए भी किया जा सकता है और यह सुरक्षित होता है। इसके लिए आंत को किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं होती। इस परीक्षण का नुकसान यह है कि इसमें पूरे बृहदान्त्र को देख पाना संभव नहीं होता। अगर इस परीक्षण को स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे हर पांच साल में करते रहना चाहिए।

कोलोनोस्कोपी (बृहदांत्रदर्शन)

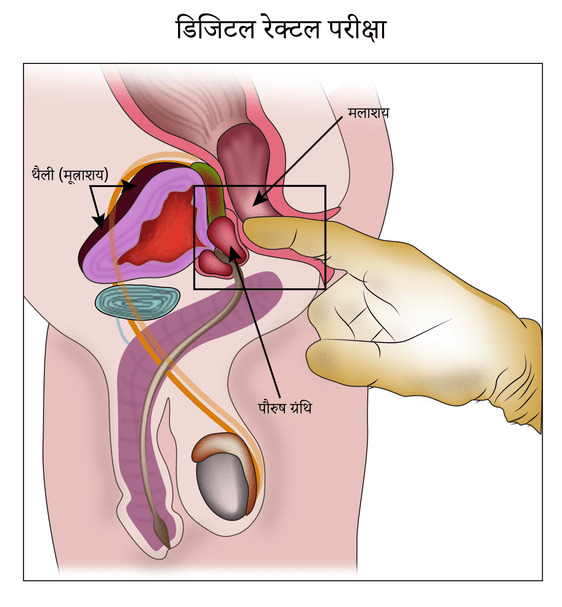

प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में होती है। यह प्रोस्टेटिक तरल (पुर:स्थ द्रव्य) उत्पन्न करती है, जो वीर्य का हिस्सा होता है।

प्रोस्टेट कैंसर बुजुर्गों में होने वाला आम कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग से पहले चरण में ही प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने में मदद मिलती है।

प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग से किसे फायदा होता है?

प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में की जाती है। यह स्क्रीनिंग 70-75 की उम्र तक या उससे आगे भी जारी रखी जा सकती है।

प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है?

यदि पीएसए बढ़ा हुआ है, तो प्रोस्टेट बायोप्सी कराने की सलाह दी जाती है और यदि पीएसए सामान्य है, तो हर 2-4 सालों में पीएसए कराते रहने की सलाह दी जाती है।

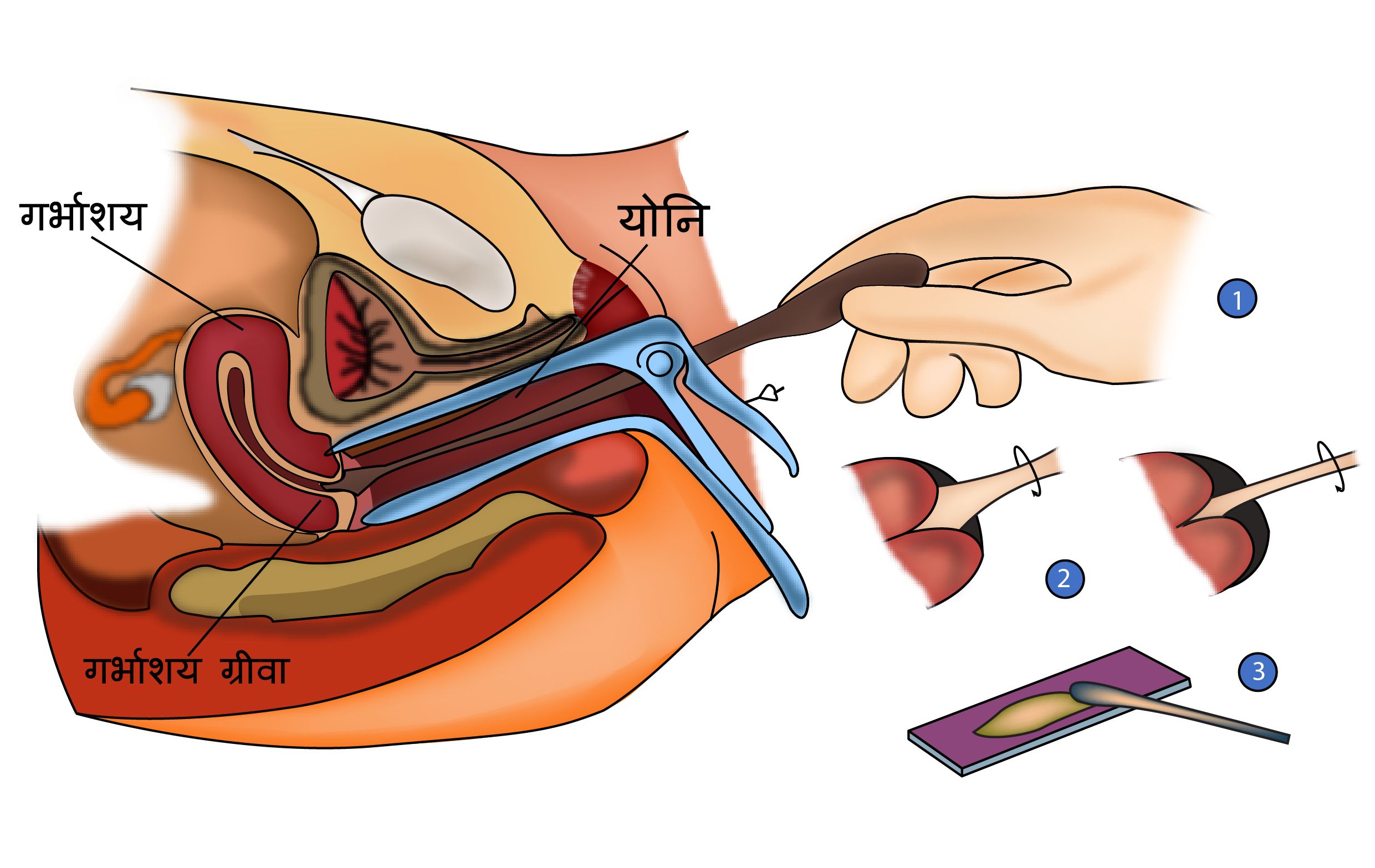

ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है। ग्रीवा में विकसित होने वाले कैंसर को ग्रीवा कैंसर कहा जाता है। यह कैंसर भारत में बहुत ही आम है तथा स्क्रीनिंग करने से ग्रीवा के कैंसर पूर्व लक्षणों और कैंसर का पता लगाने में मदद मिलती है। सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया (सीआईएन 1-3) कैंसर के पूर्व की स्थिति है, जो आगे चलकर ग्रीवा कैंसर का रूप ले लेती है। इन स्थितियों के बारे में जल्द पता चलने से इलाज की संभावना बढ़ जाती है।

ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग से किसे फायदा होता है?

ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग 20 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं में की जानी चाहिए। 65 वर्ष की उम्र होने तक हर तीन वर्ष में इसे कराते रहना चाहिए।

ग्रीवा कैंसर की जांच कैसे की जाती है?

पैप स्मीयर टेस्ट की मदद से ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की जांच की जाती है। ग्रीवा में कैंसर होने या कैंसर होने की संभावना या कैंसर होने संबंधी बदलावों का पता लगाने के लिए इसे किया जाता है।

डॉक्टर एक छोटे से उपकरण से ग्रीवा से कुछ कोशिकाएं निकालता है। हुए बदलाओं को देखने के लिए इन कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इस परीक्षण के समय थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता।

30 वर्ष की आयु के बाद, एचपीवी परीक्षण के साथ पैप स्मीयर परीक्षण किया जाता है। एचपीवी का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और अगर यह मौजूद है, तो ग्रीवा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यह एक सामान्य वायरस है, जो ज्यादातर महिलाओं के जीवन में कभी न कभी पाया जाता है। पैप स्मीयर के लिए ली जाने वाली कोशिकाओं का परीक्षण एचपीवी के लिए भी किया जा सकता है।

परीक्षण के परिणाम एक या दो दिन में उपलब्ध हो जाते हैं। परीक्षण के असामान्य होने का मतलब यह नहीं होता कि कैंसर है ही, क्योंकि स्मीयर परीक्षण कराने वाली अधिकांश महिलाओं में असामान्य परिणाम होने के बाद भी उनमें कैंसर नहीं होता है।

यदि परीक्षण असामान्य है, तो डॉक्टर एचपीवी परीक्षण अगर नहीं किया हो या गर्भाशय ग्रीवा को करीब से देखने के लिए कोल्पोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। कभी-कभी 12 महीने में पैप स्मीयर परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है।

कोल्पोस्कोपी एक ऐसा परीक्षण है, जिसमें डॉक्टर ग्रीवा को करीब से देख सकता है और आवश्यक होने पर बायोप्सी की सलाह दे सकता है।

यदि पैप स्मीयर सामान्य है, तो इसे हर 3 वर्षों में कराना चाहिए। 30 वर्ष की आयु के बाद, यदि पैप परीक्षण के साथ एचपीवी परीक्षण किया जाता है, तो हर 5 साल में स्क्रीनिंग की जा सकती है।

गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर टीकाकरण के बारे में रोकथाम वाला खंड देखें।

फेफड़े में उत्पन्न होने वाले कैंसर को फेफड़े का कैंसर कहा जाता है। फेफड़े का कैंसर होने का मुख्य कारण धूम्रपान है। फेफड़े के कैंसर की स्क्रीनिंग, अन्य कैंसरों की स्क्रीनिंग की तरह हर किसी को करने की सलाह नहीं दी जाती है।

इसे केवल निम्न बताए गए अति-जोखिम वाले ग्रुपों के मरीजों में किया जाता है।

फेफड़े के कैंसर की स्क्रीनिंग से किसे फायदा होता है?

फेफड़े के कैंसर की स्क्रीनिंग निम्न विशेषताओं वाले व्यक्तियों में की जा सकती है।

55 से लेकर 74 वर्ष तक की उम्र वाले लोग, जिनका धूम्रपान सेवन का इतिहास 30 पैक वर्ष का है। (एक पैक वर्ष यानी एक वर्ष तक प्रतिदिन 20 सिगरेट पीने के बराबर होता है। 30 पैक वर्ष यानी 30 वर्षों तक प्रतिदिन 20 सिगरेट या 15 वर्षों तक प्रतिदिन 40 सिगरेट पीने के बराबर होता है।) 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का इतिहास अगर 20-पैक वर्ष का है, तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। अन्य जोखिम कारकों में रेडॉन या एस्बेस्टोस के संपर्क में आना, फेंफड़े या अन्य कैंसर वाला पारिवारिक इतिहास, सीओपीडी या पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसे फेफड़ों के रोग का इतिहास आदि शामिल होते हैं।

फेफड़े के कैंसर की स्क्रिनिंग कैसे की जाती है?

फेफड़े के कैंसर की स्क्रीनिंग सीने के हल्के सीटी स्कैन के द्वारा की जाती है। यह हर वर्ष किया जाता है।

सीटी स्कैन में एक्स-रे का उपयोग किया जाता है, जिससे सीने की विस्तृत छवियां प्राप्त होती हैं और उनके आधार पर फफड़ों की छोटी-छोटी असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है।

क्या अन्य कैंसरों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण होता है?

ऊपर बताए गए कैंसरों के अलावा अन्य प्रकार के कैंसरों के लिए रूटीन स्क्रीनिंग की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग करने से अभी तक कोई प्रमाणित लाभ नहीं मिला है।