कैंसर का इलाज़

एक बार जब कैंसर रोग की पहचान हो जाती है और जांच करके कैंसर के स्टेज (चरण) का पता लग जाता है, तो इलाज करने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा इलाज की योजना बनाई जाती है। एक अच्छे कैंसर केंद्र या कैंसर विभाग में, उपचार योजना एक बहु-अनुशासनिक टीम या एक ट्यूमर बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। इस ट्यूमर बोर्ड में ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियन, नर्स और अन्य पेशेवर लोग होते हैं। वे प्रत्येक मरीज की जानकारी और व्यक्ति के कैंसर के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इसके बाद एक टीम द्वारा कैंसर के इलाज़ की योजना बनाई जाती है न कि किसी एक के द्वारा। ट्यूमर बोर्ड की बैठक उस केंद्र में मरीजों की संख्या के आधार पर सप्ताह में एक बार, सप्ताह में दो बार या रोज हो सकती है।

कैंसर के इलाज के कई तरीके होते हैं। इनमें निम्न आते हैं-

- ऑपरेशन / सर्जरी (शल्य-क्रिया)

- रेडियोथेरेपी

- कीमोथेरपी

- जैविक थेरेपी

- प्रतिरक्षा थेरेपी

- हार्मोनल थेरेपी

- सहायक देखभाल

इनके अलावा कम प्रचलित तरीके जैसे रेडियोफ्रिक्वेंशी एब्लेशन, क्रायोथेरेपी हैं।

नीचे दिये गए खंडों को देखें, जिनमें इन उपचारों के बारे में बताया गया है।

कैंसर में सर्जरी अलग-अलग हालातों में किया जाता है।

उपचारात्मक सर्जरी (क्यूरेटिव सर्जरी)

उपचारात्मक ऑपरेशन परीक्षण में पता चले पूरे कैंसर को निकालने के लिए किया जाता है। इस तरह का ऑपरेशन कैंसर के इलाज में मदद करता है। उपचारात्मक ऑपरेशन कैंसर के शुरू के स्टेज में और कुछ मामलों में कैंसर के तीसरे स्टेज में किया जाता है। उपचारात्मक ऑपरेशन या तो सिर्फ या फिर ऑपरेशन के बाद दिये जाने वाले कीमोथेरपी और/या रेडिओथेरपी के साथ में होता है। सिर्फ ऑपरेशन की तुलना में इन इलाजों से ठीक होने की उम्मीद बढ़ सकती है। ऐसे अधिकतर इलाजों का उपयोग कहां करना है, यह इलाज़ के समय कैंसर के स्टेज और प्रकार पर निर्भर करता है।

गैर-उपचारात्मक ऑपरेशन (दर्द कम करने वाले ऑपरेशन)

यह ऑपरेशन मरीज को ठीक करने से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित करने और मरीज को बेहतर महसूस कराने के लिए किया जाता है। इस तरह का ऑपरेशन उन मरीजों में किया जाता है, जिनमें कैंसर इतना बढ़ चुका होता है कि उसे पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता या फिर कैंसर शरीर के कई अंगो में फैल चुका होता है (चौथा स्टेज) और इसलिए इसका इलाज़ नहीं किया जा सकता है। इस ऑपरेशन में आंत में हुए जाम को बाहर निकालना, मरीज के लक्षणों में सुधार के लिए कैंसर के बढ़े हिस्से को निकालने के लिए डीबुलिंग सर्जरी शामिल है।

संभावित उपचारात्मक ऑपरेशन

कुछ ऐसे मरीज, जिनका पहले उपचारात्मक ऑपरेशन हुआ हो, उनके शरीर के किसी एक भाग में कैंसर फिर से हो सकता है। ऐसे में इलाज़ के चुनाव पर चर्चा की जाती है और यदि यह वापसी छिट-फुट और कारवाई के लायक होती है, तो एक संभावित उपचारात्मक ऑपरेशन किया जाता है। इसका उद्देश्य ठीक होने के एक मौके की तलाश के साथ कैंसर पर नियंत्रण को बढ़ाना है।

नैदानिक ऑपरेशन

इस तरह का ऑपरेशन कैंसर की पहचान के साथ-साथ इलाज़ में मदद करने के लिए किया जाता है। आम तौर पर बड़ा ऑपरेशन करने से पहले एक बायोप्सी की जाती है, लेकिन कुछ खास हालातों में दोनों एक ही समय में की जा सकती हैं।

रोकथाम ऑपरेशन

यह ऑपरेशन मरीज में कैंसर का पता चलने से पहले किया जाता है। इस प्रकार का ऑपरेशन केवल उन मरीजों पर लागू होता है, जिनमें एक प्रकार के कैंसर होने का बहुत अधिक जोखिम होता है। उदाहरण के लिए, बीआरसीए जीन वाहक में स्तनों को हटाना, जिसमें स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है।

स्वास्थ्यप्रद/ कास्मेटिक/ पुनर्निर्माण ऑपरेशन

इस तरह का ऑपरेशन आमतौर पर सिर और गर्दन के क्षेत्र, स्तन और अंगों के कैंसर में किया जाता है। आमतौर पर ये ऑपरेशन क्यूरेटिव कैंसर ऑपरेशन के साथ या बाद में किए जाते हैं। इनका उपयोग उस अंग को फिर से सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जिनसे काम लेना हो या बड़े ऑपरेशन के बाद कॉस्मेटिक नतीजे को सुधारने के लिए किया जाता है।

कैंसर में किए जाने वाले ऑपरेशन के अलग-अलग तरीके कौन-से हैं?

कैंसर के इलाज के लिए कई तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं।

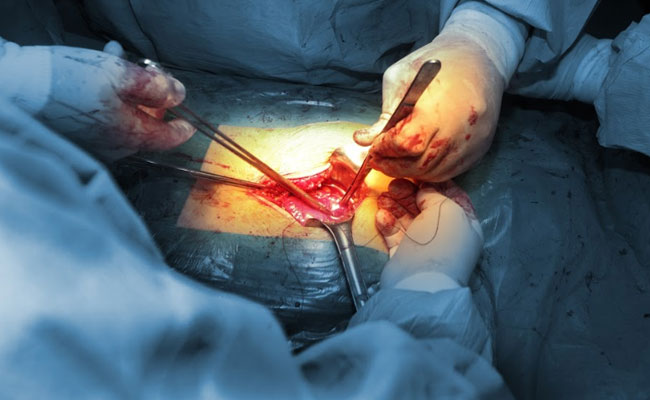

खुला ऑपरेशन

यह ऑपरेशन का एक स्तर है, जिसमें इलाज के लिए उस भाग में एक चीरा बनाकर कैंसर को निकाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कैंसर पेट में है, तो ऑपरेशन करने के लिए पेट में एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता है। इस तरीके के फायदे ये हैं कि यह तकनीकी रूप से आसान है और कुछ हालातों में एकमात्र विकल्प है। इसमें घाव भरने में लगने वाला समय अन्य तरीकों की तुलना में लंबा होता है।

लेप्रोस्कोपिक सर्जरी

यह ऐसा ऑपरेशन है, जिसमें लगभग 1-2 सेमी आकार के 3-4 छोटे छेद कर ऑपरेशन किया जाता है। लेप्रोस्कोप कैमरा वाला एक उपकरण है और इसे किसी एक छेद में डाला जाता है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर इस उपकरण से शरीर (ऑपरेशन की जगह) के अंदर देख पाता है। ऑपरेशन करने वाले औजारों को अन्य छेदों से डाला जाता है। इस तकनीक का यह लाभ है कि निशान छोटा होता है और घाव जल्दी भरता है। यह तकनीक कैंसर के सभी ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है। इसका नुकसान यह है कि ऑपरेशन में लगने वाला समय खुले तरीके से अधिक लंबा हो सकता है और निपुणता पाने के लिए खास अभ्यास और हुनर की जरूरत होती है।

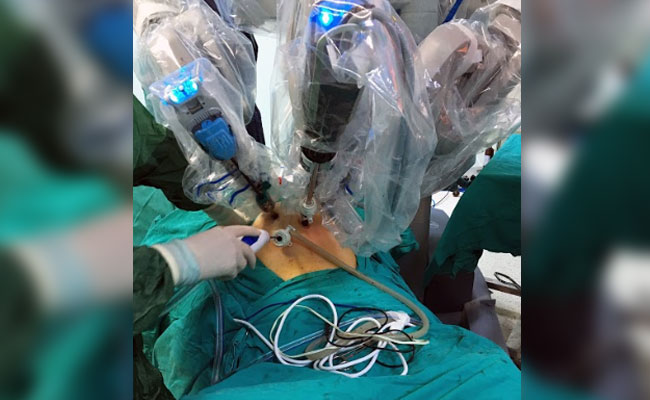

रोबोटिक ऑपरेशन

यह लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन का दूसरा रूप है लेकिन इसे उपकरणों को नियंत्रित करने वाले रोबोट प्रणाली की मदद से किया जाता है। इसमें लेप्रोस्कोपी की तरह, ऑपरेशन की जगह पर छोटे छेद किए जाते हैं। सर्जन मरीज से दूर एक कंसोल पर बैठता है और ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। सर्जन द्वारा किए गए किसी भी हरकत को रोबोटिक सिस्टम के द्वारा उपकरणों में पहुंचाया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल कुछ ही कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और यह सही है कि लेप्रोस्कोपी से मरीजों को जल्दी ठीक किया जा सकता है। कुछ प्रकार के कैंसर ऑपरेशन से होने वाले प्रभाव अन्य ऑपरेशन के तरीकों की तुलना में कम हो सकते हैं। हालांकि यह तरीका अन्य विकल्पों की तुलना में काफी अधिक महंगा है।

ऑपरेशन के कम प्रचलित प्रकार

कैंसर के इलाज़ में ऑपरेशन के कम प्रचलित प्रकारों में निम्न शामिल हैं –

लेजर सर्जरी – इसमें लेज़रों का इस्तेमाल कैंसर कोशिकाओं को जलाने और कुछ शुरूआती स्टेज के कैंसर जैसे कि गर्भाशय ग्रीवा, गुदा आदि के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है।

क्रियोथेरेपी – कैंसर की जगह में जांच यंत्र डालकर कैंसर कोशिकाओं को बहुत ठंडे तापमान पर जमा दिया जाता है।

रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन – कैंसर की जगह में जांच यंत्र डालकर अधिक ऊर्जा रेडियो तरंगों को गुजारा जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को गर्म कर उन्हें मार देती हैं।

यहां ध्यान देना चाहिए कि इन तकनीकों का इस्तेमाल केवल कुछ कैंसरों के लिए ही किया जाता है।

ऑपरेशन का निर्णय लेने के बाद क्या होता है?

जब डॉक्टर और मरीज किसी ऑपरेशन का निर्णय लेते हैं, तो मरीज के खून के कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और साथ ही बेहोश करने वाली टीम और अन्य चिकित्सकों या हृदयरोग डॉक्टर जैसे विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया जाता है और यह देखा जाता है कि मरीज ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से ठीक है या नहीं।

कैंसर ऑपरेशन के दौरान किस तरह की बेहोशी की दवा दी जाती है?

बेहोशी की दवाओं का उपयोग ऑपरेशन में होने वाले असुविधा और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। बेहोशी की दवा कई प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें से कुछ सामान्य दवाएं नीचे दी गई हैं।

लोकल

लोकल बेहोशी की दवा को उस जगह के पास लगाया जाता है, जहां पर ऑपरेशन होने वाला होता है। दवा उस जगह को सुन्न कर देती है ताकि मरीज को ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द महसूस न हो। आमतौर पर दवा का असर सर्जरी के कुछ मिनटों बाद कम हो जाता है।

रीज़नल

इस प्रकार की बेहोशी की दवा को साधारण बेहोशी की दवा की तुलना में बड़े हिस्से को सुन्न करने के लिया लगाया जाता है। मरीज को अधिक आराम देने के लिए रीज़नल बेहोशी की दवा के साथ हल्की नींद की दवा भी दी जा सकती है। इस प्रकार की बेहोशी की दवा नस को जाम करने वाली या रीढ़ की एनेस्थेसिया होती है।

साधारण (जनरल)

इस बेहोशी की दवा में मरीज को इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। मरीज सांस ले सके, इसलिए सांस की नली में एक पाइप डाल दिया जाता है। यह कैंसर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम बेहोशी की दवा है।

ऑपरेशन के बाद क्या होता है?

ऑपरेशन के बाद, मरीज कुछ दिन अस्पताल में ही रहता है। ऑपरेशन की जगह पर इकट्ठा होने वाले किसी भी तरल को निकालने में मदद के लिए नलियों को ऑपरेशन की जगह पर रखा जाता है। इन्हें कुछ दिनों के बाद, द्रव बहना बंद होने पर हटा दिया जाता है। एक बार जब मरीज बेहतर महसूस करना और खाना शुरू कर देता है, तो वह घर जा सकता है और लगभग दो सप्ताह में ऑपरेशन समय के टांके या सर्जिकल क्लिप को हटाने के लिए मरीज की बहिमरीज क्लिनिक में जांच की जाती है।

सर्जन मरीज को उस मुलाक़ात में ऑपरेशन के परिणाम और ऊतक विज्ञान की रिपोर्ट के बारे में भी समझाएगा। यह रिपोर्ट कैंसर के बारे में विस्तार से बताती है और यह भी बताती है कि आगे के उपचार की आवश्यकता है या नहीं।

कैंसर ऑपरेशन में हो सकने वाली समस्याएं क्या हैं?

किसी भी ऑपरेशन की तरह, कैंसर का ऑपरेशन भी बुरे प्रभावों और मुश्किलों से जुड़ा हो सकता है। इनमें से अधिकतर समस्याएं, हो रहे ऑपरेशन के प्रकार के आधार पर होती हैं लेकिन ऑपरेशन से जुड़ी कुछ आम समस्याएं यहां दी गई हैं।

संक्रमण

संक्रमण किसी भी ऑपरेशन से जुड़ी एक खास समस्या होती है। संक्रमण ऑपरेशन वाली जगह या अन्य जगहों जैसे फेफड़ों या मूत्र के रास्ते में हो सकता है। आमतौर पर, संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए ऑपरेशन के समय और बाद में सभी सावधानियां बरती जाती हैं।

दर्द

दर्द एक सामान्य बुरा प्रभाव है लेकिन दर्द कम करने वाली अच्छी दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है।

खून की कमी

ऑपरेशन के समय खून नष्ट होता है, आमतौर पर यह कम होता है लेकिन कभी-कभी ऑपरेशन के समय या बाद में खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है।

रेडियोथेरपी क्या है?

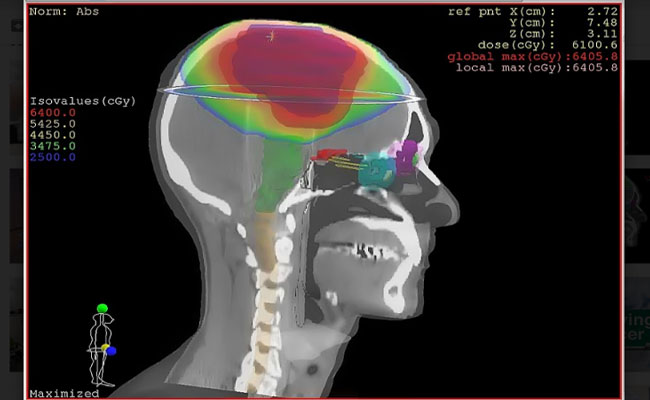

रेडियोथेरेपी कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिक ऊर्जा वाली एक्स-रे (तरंगें) हैं। ये एक्स तरंगें कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उन्हें मार देती हैं। रेडियोथेरेपी एक लोकल इलाज़ है और इसका प्रभाव दिए जाने वाले उस क्षेत्र पर ही पड़ता है। रेडियोथेरेपी कई प्रकार के होते हैं। रेडियोथेरेपी के मानक रूप को रैखिक त्वरक नाम की एक मशीन के द्वारा दिया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है। इस प्रकार की मशीन से दो तरह की तरंगे निकलती हैं। पहली अधिक ऊर्जा एक्स-रे है जिसे फोटॉन कहा जाता है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोबाल्ट-60 मशीन गामा किरणें देने वाली एक अलग प्रकार की रेडियोथेरेपी मशीन है। ये मशीनें अब उतनी आम नहीं हैं। प्रोटॉन थेरेपी मशीन भी एक रेडियोथेरेपी मशीन है, जो कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले प्रोटॉन देती है। इन सभी को बाहरी किरण वाली रेडियोथेरेपी कहा जाता है।

ब्रैकीथेरेपी रेडियोथेरेपी का एक और रूप है, जिसमें रेडियोधर्मी स्रोतों को शरीर के गुहाओं में या कैंसर में डाला जाता है। आयोडीन 125 (I125), सीज़ियम 137, इरिडियम या अन्य जैसे रेडियोधर्मी स्रोत बीज, पिन, तार आदि के रूप में उपलब्ध हैं और अंदर डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

रेडियोथेरेपी फ्रैक्शन में दी जाती है। फ्रैक्शन कुछ मिनटों तक रह सकने वाला एक रेडियोथेरेपी इलाज़ है। आमतौर पर, ये फ्रैक्शन सप्ताह में 5 दिन के लिए दिन में एक बार दिए जाते हैं। कभी-कभी, दिन में दो फ्रैक्शन दिए जा सकते हैं। रेडियोथेरेपी के एक कोर्स में कई फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ कोर्स सात सप्ताह तक चलते हैं।

रेडियोथेरेपी कैसे काम करती है?

एक मानक रेडियोथेरेपी मशीन (रैखिक त्वरक) से निकली अधिक ऊर्जा वाली एक्स तरंग इन कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को मारती है। रेडियोथेरेपी द्वारा शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंच सकता है लेकिन कैंसर कोशिकाओं की तुलना में इनमें ठीक होने और मरम्मत की बेहतर क्षमता है। रेडियोथेरेपी से सामान्य कोशिकाओं को होने वाला नुकसान ही रेडियोथेरेपी का बुरा प्रभाव है।

रेडियोथेरेपी के कौन-कौन से प्रकार हैं?

रेडियोथेरेपी (बाह्य बीम) को आवश्यकता के आधार पर विभिन्न तरीकों और मशीन के प्रकार और उपयोगी टेक्नोलॉजी से दिया जा सकता है। कैंसर का इलाज करने और दुष्प्रभावों को सीमित करने में कुछ तकनीकें दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे वर्णित किया गया है।

3D कन्फर्मल रेडियोथेरेपी

यह रेडियोथेरेपी की प्लानिंग और प्रदान करने का तरीका है, जहां सीटी, एमआरआई (CT, MRI) स्कैन का उपयोग कैंसर की त्रि-विमीय छवि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे प्लानिंग प्रक्रिया को तीन आयामों में बनाया जा सकता है। यह स्टैन्डर्ड 2D रेडियोथेरेपी की तुलना में अधिक स्पष्ट विकिरण उपचार प्रदान करता है। आमतौर पर 3D कन्फर्मल रेडियोथेरेपी इन दिनों उपचार का न्यूनतम स्टैन्डर्ड है।

इन्टेन्सिटी मॉडूलेटेड रेडियोथेरापी (आईएमआरटी)

आईएमआरटी (IMRT) एक प्रकार का 3D कन्फर्मल उपचार प्लानिंग और डिलीवरी विधि है, जिसमें ट्यूमर के आकार को फिट करने के लिए रेडिएशन बीम को सटीक आकार दिया जा सकता है। यह शरीर में आसपास की सामान्य संरचनाओं में होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है। आईएमआरटी और 3D कन्फर्मल रेडियोथेरेपी के बीच अंतर यह है कि आईएमआरटी दुष्प्रभावों को कम करने वाले कैंसर को अधिक सटीक रूप से लक्षित कर सकता है। साथ ही, आईएमआरटी के साथ, एक ही ट्यूमर के विभिन्न भागों में रेडियोथेरेपी की विभिन्न मात्राओं को देने की संभावना होती है। आईएमआरटी विभिन्न कोणों से ट्यूमर पर निर्दिष्ट कई विकिरण बीम का उपयोग करके किया जाता है।

आर्क आधारित उपचार

आर्क आधारित थेरेपी (रैपिड आर्क, वीमैट) रेडियोथेरेपी की डिलीवरी है, जिसमें लीनियर एक्सीलरेटर आर्क जैसे फैशन में मरीज के चारों ओर जाता है। इस प्रकार की थेरेपी आईएमआरटी भी है लेकिन कुछ स्थितियों में यह स्टैन्डर्ड आईएमआरटी की तुलना में अधिक सटीक हो सकता है। आर्क आधारित थेरेपी स्टैन्डर्ड आईएमआरटी की तुलना में बहुत जल्दी दी जाती है और इसलिए प्रत्येक दिन मरीज के लिए उपचार की अवधि बहुत कम होती है।

स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी (एसबीआरटी) या एसएबीआर (स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव रेडियोथेरेपी)

यह रेडियोथेरेपी की एक नई तकनीक है, जिसका उपयोग फेंफड़े के कैंसर के प्रारंभिक स्टेज और लीवर, प्रोस्टेट, पैंक्रियाज और अन्य कैंसर के उपचार के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग उन कैंसर के उपचार के लिए भी किया जा रहा है, जो कि स्पाइन या अन्य क्षेत्रों में हो चुके हैं। इस उपचार में बहुत अग्रिम विकिरण प्लानिंग टूल्स और रेडियोथेरेपी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप, रेडियोथेरेपी डिलीवरी अल्ट्रा-सटीक हो सकती है, तथा यह ऑन्कोलॉजिस्ट को ट्यूमर को विकिरण की अत्यधिक डोज देने में सक्षम बनाता है और साथ ही आसपास के सामान्य अंगों के साइड इफेक्ट को उसी समय कम करता है। उदाहरण के लिए एसबीआरटी के साथ फेंफड़े के कैंसर में उपचार की अवधि स्टैन्डर्ड रेडियोथेरेपी के 6 से 7 सप्ताह की तुलना में एक से दो सप्ताह तक कम हो सकती है।

इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी (आईजीआरटी)

इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, एक्स-रे या सीटी स्कैनर उपचार एक्यूरेसी मॉनिटर जैसे इमेजिंग सिस्टम का उपयोग है। सामान्यतः, स्टैन्डर्ड 3D कन्फर्मल रेडियोथेरेपी में, प्लानिंग उद्देश्यों के लिए उपचार शुरू करने से पहले सीटी स्कैन किया जाता है। उपचार के दौरान, उपचार की एक्यूरेसी को अब और फिर से किए गए मेगावोल्टेज एक्स-रे से सत्यापित किया जाता है। आईजीआरटी में, सीटी स्कैन या किलोवोल्टेज एक्स-रे उपचार की एक्यूरेसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रेडियोथेरेपी, उपचार से पहले किया जा सकता है। अत्यधिक एक्यूरेट होने से, उपचार के साइड इफ़ेक्ट कुछ कम होते हैं, टारगेट विफल नहीं होता है और कैंसर को मारने के लिए रेडियोथेरेपी का उच्च डोज दिया जा सकता है।

टोमोथेरेपी

टोमोथेरेपी बाह्य बीम रेडियोथेरेपी है, जिसे एक विशिष्ट प्रकार की मशीन के से किया जाता है। इस मशीन को टोमोथेरेपी कहा जाता है। यह आधुनिक विकसित लीनियर एक्सीलरेटर से बहुत भिन्न नहीं है। टोमोथेरेपी मशीन आईएमआरटी और आईजीआरटी उपचार करने में सक्षम है।

साइबरनाइफ

साइबरनाइफ मशीन, लीनियर एक्सीलरेटर की तरह बाह्य बीम रेडियोथेरेपी मशीन है। इस मशीन में एक्स-रे मॉनिटर के उपयोग से उपचार के दौरान मरीज की रियल टाइम ट्रैकिंग करने की क्षमता है। इस प्रकार की ट्रैकिंग, साइबरनाइफ को कुछ कैंसरों के उपचार के लिए बहुत सटीक रूप से सक्षम बनाती है। रियल टाइम ट्रैकिंग विकल्प अन्य प्रकार के लीनियर एक्सीलरेटर में भी उपलब्ध हैं। विकसित लीनियर एक्सीलरेटर से भिन्न साइबरनाइफ में सीटी आधारित इमेज गाइडेंस नहीं होता है। हालांकि, एक्स-रे आधारित इमेज गाइडेंस काफी उन्नत है और इसलिए इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है जैसे कि ब्रेन, स्पाइन या स्पाइन के नजदीक जहां एक्स-रे हड्डियों की सटीक इमेज बना सकते हैं। आमतौर पर साइबरनाइफ उपचार का फ्रैक्शन, उचित लीनियर एक्सीलरेटर की तुलना में अधिक समय लेता है।

स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी (एसआरएस)

यह रेडियोथेरेपी की उच्च डोज का उपयोग करके कैंसर के छोटे क्षेत्रों का बहुत ही सटीक ढंग से उपचार करने के लिए उच्च ऊर्जा एक्स-रे (लीनियर एक्सीलरेटर, साइबरनाइफ, टोमोथेरेपी) या गामा किरणों (गामा नाइफ मशीन) का उपयोग करने वाला रेडियोथेरेपी का एक प्रकार है। यह तकनीक कुछ प्रकार के कैंसर का बहुत अच्छी तरह से और थोड़े समय में उपचार करती है। रेडियोथेरेपी के एकल फ्रैक्शन का उपयोग करके उपचार किया जाता है। इस एकल फ्रैक्शन की अवधि कुछ मिनटों से लेकर एक घंटे से अधिक हो सकती है। इस पद्धति से सभी कैंसरों का उपचार नहीं किया जा सकता है।

प्रोटॉन थेरेपी

प्रोटॉन थेरेपी, बाह्य बीम रेडियोथेरेपी का दूसरा रूप है। प्रोटॉन थेरेपी में फोटॉनों की जगह प्रोटोन का उपयोग लीनियर एक्सीलरेटर में होता है। प्रोटॉन बीम के भौतिक गुण इलेक्ट्रॉन या फोटॉन बीम से भिन्न होते हैं। यह प्रोटॉन बीम को कुछ कैंसर को सटीक रूप से लक्षित करने में सक्षम बनाता है, जहां साइड इफेक्ट के बिना पहुंचना मुश्किल है। ये आमतौर पर बच्चों में आंख के पीछे ट्यूमर होते हैं, जो स्पाइन और कैंसर के करीब होते हैं। अन्य कैंसर के लिए, स्टैन्डर्ड रेडियोथेरेपी की तुलना में प्रोटॉन थेरेपी का लाभ कम होता है।

रेडियोथेरेपी के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य शब्दावलियां क्या हैं?

क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी

यह रेडियोथेरेपी कैंसर की सभी कोशिकाओं को मारने और उसे ठीक करने के लिए दी जाती है। कैंसर के इलाज का मतलब है कि कैंसर कभी वापस नहीं आता है।

प्रशामक रेडियोथेरेपी

प्रशामक रेडियोथेरेपी का उपयोग उस हालत में किया जाता है, जब इलाज़ के किसी भी प्रकार से ठीक होना संभव नहीं होता है। प्रशामक रेडियोथेरेपी का उद्देश्य कैंसर से होने वाले लक्षणों को नियंत्रित करना है। इन लक्षणों में दर्द, खून का बहना, खांसी, व्यवधान, कैंसर के कारण हड्डी का टूटना आदि शामिल हो सकते हैं।

रेडियोथेरेपी करने का निर्णय लेने के बाद क्या होता है

रेडियोथेरेपी की प्लानिंग (बाहरी किरण वाला उपचार)

एक बार जब डॉक्टर मरीज की सहमति के बाद रेडियोथेरेपी करने का निर्णय लेता है, तब रेडियोथेरेपी प्रक्रिया की प्लानिंग शुरू हो जाती है।

मोल्ड रूम

रेडियोथेरेपी ठीक और सटीक होने के लिए, मरीज को उपचार के हर दिन एक ही स्थिति में होना चाहिए। इस स्थिति को निकटतम मिलीमीटर जितना सटीक होना चाहिए। इसमें सफल होने के लिए, इलाज़ के समय मरीज को अलग-अलग साधनों का इस्तेमाल कर बहुत स्थिर रखा जाता है।

एक थर्मोप्लास्टिक मास्क का उपयोग आमतौर पर ऊपरी शरीर से जुड़े इलाज़ वाले मरीजों के लिए किया जाता है। वैक्यूम वाले बैग, फोम के तकिए, पैड, माउथ बाइट आदि का उपयोग किया जाता है। इस्तेमाल की जाने वाली सटीक वस्तु डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, जो मोल्ड रूम में तैयार होती है।

रेडियोथेरेपी प्लानिंग स्कैन

एक बार मोल्ड रूम का काम हो जाने के बाद, मरीज को स्कैनिंग रूम में ले जाया जाता है और रेडियोथेरेपी प्लानिंग का सीटी या पीईटी-सीटी स्कैन किया जाता है। मरीज का यह स्कैन उसी लेटी हुई स्थिति में किया जाता है जिसमें वह इलाज़ के समय रहेगा। यह स्कैन डॉक्टर को इलाज़ करने और इलाज़ के लिए आवश्यक हिस्सों को बताने में मदद करता है। कभी-कभी इस काम में सहायता के लिए एमआरआई स्कैन भी किया जाता है।

वॉल्यूम कंटूरिंग

योजना का स्कैन पूरा होने पर, डॉक्टर खास सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके स्कैन में इलाज किए जाने वाले हिस्से बताएगा।

भौतिक रेडियोथेरेपी

जब डॉक्टर द्वारा कंटूरिंग पूरा हो जाती है, तब भौतिक रेडियोथेरेपी टीम इलाज़ की योजना के साथ आगे बढ़ती है। यह बहुत ही विकसित रेडियोथेरेपी प्लानिंग तरीकों की मदद से किया जाता है। एक अच्छी योजना का मकसद कैंसर के लिए खुराक को अधिक रखना जबकि कैंसर के आस-पास की जगहों और अंगों में जितना हो सके, खुराक को कम करना है। एक बार योजना पूरी होने पर सटीकता पता करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन का टेस्ट किया जाता है।

उपरोक्त गतिविधियों के अच्छे से हो जाने पर इलाज शुरू कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी से इलाज और उपचार शुरू करने के निर्णय के बीच कम से कम 2-3 दिनों की जरूरत होती है।

रेडियोथेरेपी के बुरे प्रभाव

रेडियोथेरेपी का दुष्प्रभाव इलाज़ किए जा रहे मरीज के शरीर के भाग के अनुसार कई तरह से हो सकता है।

कुछ साधारण दुष्प्रभाव होते हैं, जो अधिकतर रेडियोथेरेपी इलाज के साथ हो सकते हैं। शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले कुछ खास दुष्प्रभाव नीचे दिए गए हैं। जब इलाज़ के बुरे असर के बारे में बात की जाती है, तो यह समझना चाहिए कि सभी मरीज इन बुरे असर का अनुभव नहीं करते हैं, और कुछ मरीजों में एक ही इलाज़ के लिए दूसरों की तुलना में अधिक बुरे असर हो सकते हैं।

साधारण दुष्प्रभाव

थकान

यह इलाज के शुरू होने के बाद कुछ दिन से लेकर हफ्तों में शुरू होता है और इलाज हो जाने के कुछ हफ्तों बाद ही ठीक होता है।

त्वचा में बदलाव

शरीर के जिस किसी भी हिस्से का इलाज़ हो रहा होता है, वहाँ की त्वचा इलाज़ के केंद्र में होती है और उस पर बुरे असर भी होते हैं। ये प्रभाव छोटे इलाज़ के लिए कम और कई हफ्तों तक चलने वाले इलाज़ में अधिक होते हैं। कुछ आम प्रभाव निम्न हैं –

त्वचा का रूखापन, त्वचा में खुजली, त्वचा लाल होना, कभी-कभी त्वचा का फटना, बाल झड़ना, त्वचा का रंग बदलना, त्वचा मोटी होना। कभी-कभार त्वचा से रिसाव होता हुआ भी देखा जाता है।

इलाज़ पूरा होने के कुछ सप्ताह बाद त्वचा पर हुए इनमें से अधिकतर असर कम हो जाएंगे। त्वचा के रंग बदलाव को ठीक होने में कुछ महीने लगते हैं।

बाल झड़ना

रेडिओथेरपी के कारण इलाज़ वाले भाग के बाल जा सकते हैं। आमतौर पर, बाल वापस उग जाते हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी की अधिक खुराक का उपयोग करने पर पूरी तरह से नहीं उगते।

इलाज़ किए जा रहे हिस्से से जुड़े विशेष बुरे प्रभाव वेबसाइट के अन्य खंडों में दिये गए हैं।

कीमोथेरपी क्या है?

कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज करने के लिए गोलियों, इंजेक्शन और ड्रिप के रूप में दवाओं का इस्तेमाल है। इन दवाओं को एक एजेंट के रूप में या उनको मिलाकर दिया जाता है।

कीमोथेरपी कैसे काम करता है?

अलग-अलग कीमोथेरेपी दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारने के अलग-अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए, कुछ दवाएं कोशिका की दीवार को नुकसान पहुंचाती हैं, अन्य कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती हैं और कुछ अन्य डीएनए को नुकसान पहुंचाकर कोशिका की मौत का कारण बनती हैं।

कीमोथेरेपी कितनी बार दी जाती है?

कीमोथेरेपी कई चक्रों में दी जाती है। एक नियमित चक्र तीन सप्ताह तक रहता है लेकिन हर सप्ताह या हर दो या चार सप्ताह में भी हो सकता है। आमतौर पर ऐसे 4-6 चक्रों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चक्र प्रत्येक 3 सप्ताह का है और 6 चक्रों की जरूरत होती है, तो कीमोथेरेपी 18 सप्ताह या 4.5 महीने तक चलती है। इसे कोर्स कहा जाता है।

कीमोथेरेपी दिए जाने में कितना समय लगता है?

कीमोथेरेपी में लगने वाला समय दवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ दवाओं में एक मिनट से भी कम समय लगता है जबकि अन्य को एक घंटे से कुछ घंटों तक दिया जाता है। कुछ कीमोथेरेपी की सूची में कई हफ्तों तक लगातार दवा दी जाती है।

कीमोथेरेपी का उपयोग कब किया जाता है?

कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज़ के अलग-अलग स्टेजों में किया जा सकता है। सबसे पहले, बायोप्सी से कैंसर की पहचान पक्का करते हैं। उसके बाद स्कैन समेत सभी टेस्टों के नतीजों के आधार पर कैंसर का स्टेज तय किया जाता है। फिर कैंसर के प्रकार, मरीज की सेहत और कैंसर के स्टेज के आधार पर इलाज़ के तरीके बनाए जाते हैं। आमतौर पर तब तक यह तय हो जाता है कि कैंसर का इलाज़ हो सकता है या नहीं।

कैंसर का संभावित इलाज़

यह इलाज़ उस कैंसर में किया जाता है, जिसके पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद हो। इस विधि में, कीमोथेरेपी का उपयोग निम्न तरीकों से किया जाता है।

नव-सहायक – इस विधि में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी जैसे कैंसर के जरूरी इलाज़ से पहले किया जाता है। कीमोथेरेपी से जरूरी इलाज़ के असर को बढ़ाने में फायदा होता है।

सहायक – इसमें कीमोथेरेपी का उपयोग ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी जैसे जरूरी इलाज़ होने के बाद किया जाता है। फिर से, यहां कीमोथेरेपी से जरूरी इलाज़ के असर को और अधिक करने में फायदा होता है।

सहयोगी – इसमें आमतौर पर रेडियोथेरपी के जरूरी इलाज़ के जैसे, साथ में ही कीमोथेरेपी दे दी जाती है। इस प्रकार के उपचार को सहयोगी कीमो रेडियोथेरेपी कहा जाता है।

केवल कीमोथेरेपी – रक्त या लसीका प्रणाली से पैदा होने वाले कुछ कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से सबसे जरूरी या एकमात्र इलाज़ होने के कारण किया जाता है।

ठीक ना होने वाले कैंसर

कीमोथेरेपी चौथे स्टेज या ठीक नहीं होने वाले कैंसर को नियंत्रित करने, लक्षणों में सुधार करने और ज़िंदगी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही जरूरी तरीका है। कीमोथेरेपी के इस रूप को पैलिएटिव कीमोथेरेपी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य ठीक करना नहीं है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है।

क्या मुझे कीमोथेरेपी कराने के लिए एक सेंटर लाइन डालने की आवश्यकता है?

आम तौर पर, कीमोथेरेपी हथेली पर या हाथ के बाजू पर एक नस में दी जाती है। कुछ हालातों में, जहां नसें नहीं मिल पातीं या जब कीमोथेरेपी का कोर्स लंबा हो जाता है या जब कीमोथेरेपी के लगातार दिए जाने की जरूरत होती है, तो इलाज़ को आसान बनाने के लिए एक सेंट्रल लाइन डाली जाती है। ऐसी डाली जा सकने वाली लाइनें कई तरह की होती हैं, जैसे की नीचे दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए, कीमोथेरेपी की लाइनों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।

कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव क्या होते हैं?

कीमोथेरेपी में कई दवाएं शामिल हैं और हर दवा अलग तरह के दुष्प्रभाव का कारण बन सकती है। एक मरीज पर होने वाला बुरा असर दिए गए कीमोथेरेपी के प्रकार पर निर्भर करेगा। नीचे कुछ आम दुष्प्रभाव दिए गए हैं, जो कई दवाओं के साथ हो सकते हैं। खास दवाओं के बुरे असर के लिए, कृपया इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की उत्पाद पुस्तक देखें।

मतली और उल्टी- उल्टी कीमोथेरेपी का एक बुरा असर है और इसलिए इस बुरे असर को रोकने के लिए कीमोथेरेपी से पहले ही अच्छी दवाएं दी जाती हैं। उल्टी रोकने के लिए कीमोथेरेपी के बाद भी कुछ दिनों तक गोलियां लेनी पड़ती हैं।

बालों का झड़ना- यह सभी कीमोथेरेपी दवाओं के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ दवाओं के जाने-माने बुरे असर हैं। यदि ऐसा होने वाला है, तो आपका डॉक्टर आपको यह बताएगा। बालों का झड़ना कीमोथेरेपी के पहले चक्र के बाद दूसरे और तीसरे हफ्ते में होता है। कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद आमतौर पर बाल वापस उग जाते हैं।

संक्रमण का खतरा- कीमोथेरेपी खून में संक्रमण से बचाने वाली (सफ़ेद रक्त कोशिका) कोशिकाओं की संख्या को कम करती है। इसलिए, इलाज़ के समय संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यदि मरीज को 100 एफ से ऊपर बुखार होता है या बीमार महसूस करता है, तो मरीज को तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि संक्रमण तेज़ी से बढ़ सकता है।

खून बहने का खतरा- कीमोथेरेपी के बाद सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की तरह खून में प्लेटलेट्स नाम की अन्य कोशिकाएं भी कम हो सकती हैं। यह खून बहने के खतरे को बढ़ाता है और इसलिए खून के बहने का कोई लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए।

एनीमिया- खून में हीमोग्लोबिन (एच.बी.) की कमी, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, कीमोथेरेपी का एक बुरा असर हो सकता है।

स्वाद में कमी- कीमोथेरेपी जीभ पर स्वाद की कलियों की संख्या को कम कर देती है, जिससे भोजन पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं लगता है। भूख में कमी के साथ व्यक्ति अच्छी तरह से खा भी नहीं पाता।

थकान और कमजोरी- यह कीमोथेरेपी का एक आम बुरा असर है और इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मरीज की सेहत के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है।

मासिक धर्म पर असर- जिन महिलाओं की कीमोथेरेपी होती है, उनका मासिक धर्म पूरी तरह या थोड़े समय के लिए रुक सकता है। रजोनिवृत्ति के करीब वाली औरतों में यह पूरी तरह से रुक जाया करते हैं। कम उम्र की औरतों में मासिक थोड़े समय के लिए रुक सकता है, लेकिन ये कुछ महीनों में कीमोथेरेपी पूरा होने के बाद वापस शुरू हो सकते हैं।

प्रजनन क्षमता में कमी- कीमोथेरेपी से प्रजनन क्षमता कम हो सकती है, मतलब बाद में यदि अवसर मिले तो भी बच्चा पैदा होने की गुंजाइश कम होती है। इसलिए, उन मरीजों में जिनका परिवार पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कीमोथेरेपी करनी ही है, तो उनको मौजूद तरीकों पर बात करने के लिए एक प्रजनन विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। प्रजनन संरक्षण के तरीकों में पुरुष शुक्राणु बैंकिंग शामिल है, जिसमें उपचार शुरू करने से पहले वीर्य लेकर जमा कर लिया जाता है। महिलाओं के तरीकों में ओसाइट्स (अंडे) का भंडारण या भ्रूण का भंडारण शामिल है।

दवा से होने वाले दुष्प्रभाव- कुछ दुष्प्रभाव कीमोथेरेपी के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाओं के प्रकार पर निर्भर करते हैं। इनमें से कुछ आम दवाएं नीचे दी गई हैं।

प्लेटिनम दवाएं- सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लाटिन जैसी प्लैटिनम दवाएं किडनी पर असर कर सकती हैं और इसलिए किडनी के काम पर बारीकी से निगरानी की जरूरत होती है। सिस्प्लैटिन से सुनाई देना कम हो सकता है। ऑक्सिप्लिप्टिन से न्यूरोपैथी होती है, जिससे हाथ और पैरों में झुनझुनी हो जाती है।

टैक्सनेस- डोसेटैक्सेल और पैक्लिटैक्सेल जैसी आम टैक्सेन दवाओं से न्यूरोपैथी होती है, जिससे हाथ और पैरों में झुनझुनी और उनका सुन्न होना बढ़ जाता है। इनसे म्यूकोसिटिस भी होता है, जिससे मुंह में छाले, पेट दर्द और दस्त लगता है। बालों का झड़ना और नाखूनों में बदलाव भी होता है।

कैपेसिटाबाइन और फ्लूरोरासिल- ये दवाएं आमतौर पर इस्तेमाल होती है, इनसे मुंह में छाले, दस्त, हाथों और पैरों की लाली और सूखापन, सूखी त्वचा और त्वचा में दरार हो सकती है।

एन्थ्रासाइक्लाइंस- ये दवाएं लंबे समय के लिए दिल पर असर कर सकती हैं और इसलिए इन दवाओं को लेने वाला कोई भी इकोकार्डियोग्राम और ईसीजी कराकर तय कर सकता है कि उनका दिल अच्छे से काम कर रहा है न।

कीमोथेरेपी में कितनी लागत आती है?

कीमोथेरेपी में टैबलेट, इंजेक्शन और ड्रिप सहित विभिन्न रूपों में दी गई कई दवाएं शामिल होती हैं। इन दवाओं में से प्रत्येक की कीमत अलग-अलग होती है। इन दवाओं में से कुछ की कीमत 100 रुपये से भी कम है, जबकि कुछ दवाओं की कीमत 100,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। इसलिए, कीमोथेरेपी उपचार की लागत कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के प्रकार पर निर्भर करती है। दवाओं की कीमत के साथ, बिस्तर शुल्क, नर्सिंग और डॉक्टर शुल्क जैसे अन्य शुल्क जोड़े जाते हैं। उपचार शुरू होने से पहले डॉक्टर से कीमोथेरेपी के प्रत्येक चक्र की अनुमानित लागत के बारे में पूछना महत्वपूर्ण होता है।

कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली अन्य लागतों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। इनमें उपचार के किसी भी दुष्प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए अस्पताल में भर्ती से संबंधित लागतें शामिल हैं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि कीमोथेरेपी काम कर रही है या नहीं?

एक स्कैन आमतौर पर उपचार के दो या तीन चक्रों के बाद किया जाता है और उसकी तुलना उपचार की शुरुआत से पहले स्कैन के साथ किया जाता है। यह हमें यह बताने में सक्षम करता है कि उपचार काम कर रहा है या नहीं। कुछ कैंसर जैसे स्तन, प्रोस्टेट, डिम्बग्रंथि, कोलोन या अग्नाशय के कैंसर में ट्यूमर मार्कर रक्त परीक्षण होते हैं, जिनसे भी यह पता चल सकता है कि उपचार से कैंसर में लाभ हो रहा है, या नहीं।

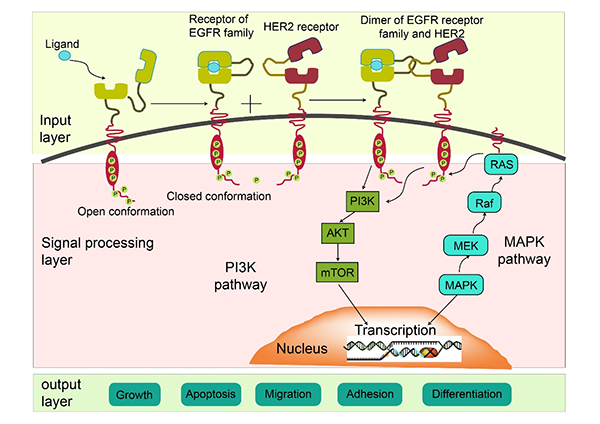

कैंसर में जैविक चिकित्सा क्या है?

जैविक चिकित्सा उन दवाओं का उपयोग है, जो कैंसर कोशिका और उसके परिवेश के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करती हैं। पिछले 15 वर्षों में, कैंसर के उपचार में जैविक एजेंटों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैविक चिकित्सा में एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, वैक्सीन थेरेपी, साइटोकाइन थेरेपी और लक्षित दवा चिकित्सा सहित कई उपचार शामिल हैं।

जैविक चिकित्सा को मोटे तौर पर दो समूहों “निब्स” और “मिब्स” में बांटा जा सकता है।

“निब्स” वे एजेंट होते हैं, जो कैंसर कोशिका मार्ग में विशिष्ट रिसेप्टर्स को लक्षित करते हैं और कैंसर कोशिकाओं को विभाजित होने और बढ़ने से रोकते हैं। आम तौर पर कैंसर विशिष्ट मार्गों का उपयोग करके बढ़ता और विकसित होता है। ये मार्ग शरीर में भी सामान्य कोशिकाओं की वृद्धि में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ कैंसर इन मार्गों को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का विकास करते हैं जिससे वे तेजी से विकसित हो सकते हैं। इन दवाओं के नाम “नीब” के साथ समाप्त होते हैं। उदाहरणों में सुनिटिनिब, सोराफेनिब, एर्लोटिनिब आदि शामिल हैं।

“मिब्स” एक प्रकार की दवाएं हैं, जो जो कैंसर कोशिका या इसके मार्गों में फिर से विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करती हैं। मिब्स इन क्षेत्रों में विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति विकसित एंटीबॉडी होती हैं। कैंसर मार्गों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मिब्स काम कर रही होती हैं। प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य मिब्स में रिटुक्सींमैब, बेवासीज़ुमैब, ट्रासटुजुमैब आदि शामिल हैं।

नीचे दिए गए चित्र में कोशिका में उपस्थित कुछ मार्गों को दर्शाया गया है, जिनका उपयोग सामान्य कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं द्वारा अपना आकार और संख्या बढ़ाने में किया जाता है। जैविक दवाएं मार्ग में विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्य करते हुए इन्हें अवरुद्ध कर देती हैं।

अन्य

कैंसर की प्रक्रिया में विभिन्न हिस्सों पर काम करने वाले अन्य जैविक एजेंटों में “मिब्स” शामिल हैं, उदाहरण के लिए मायलोमा में इस्तेमाल किए गए बोर्टेज़ोमिब और कारफिलज़ोमिब।

क्या कीमोथेरेपी की तुलना में जैविक थेरेपी का कम दुष्प्रभाव होता है?

कुल मिलाकर देखा जाए, तो कीमोथेरेपी की तुलना में जैविक इलाज़ के दुष्प्रभाव कम होते हैं, क्योंकि वे कोशिका में खास जगहों पर काम करते हैं। हालांकि, उनके भी दुष्प्रभाव होते हैं और उनमें से कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो, यह मान लेना कि ये दवाएं जहरीली नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। इन दवाओं का सेवन करने वाले मरीजों को भी कीमोथेरेपी के ही जितना देखभाल और ध्यान देना चाहिए।

क्या कीमोथेरेपी के बजाय जैविक चिकित्सा (थेरेपी) का उपयोग किया जा सकता है?

कुछ हालातों में, कीमोथेरेपी और जैविक एजेंट के बीच एक चुना जा सकता है। बाकियों में, दोनों उपचारों का उपयोग करने में लाभ है। तो, किस उपचार का उपयोग करना है, यह कैंसर के प्रकार, उसके चरण, कैंसर कोशिकाओं में कुछ आनुवंशिक बदलावों की उपस्थिति, इलाज़ की लागत और मरीज की सेहत पर निर्भर करता है।

क्या कीमोथेरेपी की तुलना में जैविक चिकित्सा (थेरेपी) अधिक महंगी हैं?

जैविक चिकित्सा की लागत दवा के उपयोग और उपयोग किए जाने वाले देश के आधार पर अलग होती है। कुछ जैविक दवाएं महंगी नहीं हैं, लेकिन कुछ बहुत महंगी हो सकती हैं। सब मिलाकर, औसत जैविक चिकित्सा कीमोथेरेपी की तुलना में अधिक महंगी हो सकती है।

जैविक एजेंट कैसे दिए जाते हैं?

जैविक एजेंट गोलियों और इंजेक्शन के रूपों में मौजूद हैं। इंजेक्शन त्वचा के नीचे या नसों के द्वारा दिए जाते हैं। गोलियों को मुंह से लिया जाता है।

उन्हें कितनी बार दिया जाता है?

कुछ दवाएं खासकर गोलियां रोज दी जाती हैं। दूसरों को हर सप्ताह में एक बार से लेकर हर 3-4 सप्ताह में एक बार दिया जाता है।

कैंसर में इम्यूनोथेरेपी क्या है?

इम्यूनोथेरेपी उन दवाओं का इस्तेमाल है, जो कैंसर को नियंत्रित करने और इलाज में मदद के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारती हैं।

प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है और इसका कार्य क्या है?

शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली खून में श्वेत रक्त की कोशिकाओं, अस्थि मज्जा, पूरे शरीर के लिम्फ नोड्स और स्प्लीन जैसे अंगों में मौजूद होती है। ये सभी शरीर को मिलने वाले संक्रमण और बाहरी खतरे से लड़ने में मदद करते हैं।

क्या प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर को मारती है?

शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में बैक्टीरिया, वायरस आदि जैसे बाहरी खतरों की पहचान करने और उन्हें मेजबान कोशिकाओं से अलग करने की ताकत होती है। इसलिए, जब प्रतिरक्षा प्रणाली इन बाहरी खतरों की मौजूदगी में सक्रिय होती है, तो प्रणाली इन खतरों को मारती है, लेकिन यह मेजबान की आम कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है।

जब शरीर में कैंसर बढ़ रहा होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली या तो कैंसर की पहचान बाहरी के रूप में नहीं करती है और इसलिए इसे खत्म करने या इसे पहचानने की कोशिश नहीं करती और इसलिए इसे मार नहीं पाती है। कैंसर भी इस तरह से बढ़ता और रूप बदलता है कि वह प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाने जाने से बच सके।

इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है?

इम्यूनोथेरेपी में कई दवाएं शामिल हैं, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारती हैं, उदाहरण के लिए कैंसर कोशिकाओं को विदेशी के रूप में पहचान कर, तंत्र में बदलाव करके प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति को बढ़ाकर।

इम्यूनोथेरेपी के उपलब्ध विभिन्न प्रकार क्या हैं?

कई अलग-अलग प्रकार के इम्यूनोथेरेपी उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई हैं।

चेकपॉइंट अवरोधक

ये दवाएं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (मिब्स) हैं, जो कैंसर कोशिकाओं की सतह पर खुद को चिपका लेती हैं और उन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली को दिखने लायक बनाती हैं। इससे प्रणाली कैंसर कोशिकाओं को मार पाती है। इनमें से कई चेकपॉइंट अवरोधक कैंसर में इलाज के लिए मौजूद हैं। आमतौर पर वे चौथे स्टेज के कैंसर में उपयोग किए जाते हैं और कैंसर को नियंत्रित करने और जीवन को लम्बा करने में मदद करते हैं। वे पूरी तरह से कैंसर का इलाज नहीं कर सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले कुछ चेकपॉइंट अवरोधकों में निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिज़ुमैब, एटेज़ोलिज़ुमैब, एवेलुमैब, डुर्वालुमैब आदि शामिल हैं। नीचे दी गई तस्वीर से पता चलता है कि चेकपॉइंट अवरोधक कैसे काम करते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा कोशिका (टी सेल) पर टी सेल रिसेप्टर कैंसर सेल के एंटीजन के साथ बंधता है। इसके अलावा, नीचे, पीडी -1 रिसेप्टर और पीडी-एल 1 लिगैंड जुड़ते हैं। यह जुड़ाव टी सेल द्वारा कैंसर सेल के विनाश को रोकता है। दूसरी तस्वीर में, चेकपॉइंट अवरोधकों (या तो एंटी पीडी -1 या एंटी पीडी-एल 1) द्वारा पीडी 1 और पीडी-एल 1 की बाधा है। इसके बाद टी सेल की सक्रियता और कैंसर कोशिका की मृत्यु होती है।

पीडी-एल1 स्टेटस

कैंसर में मौजूद पीडी-एल 1 के स्तर को एक परीक्षण करके जांचा जा सकता है। यह परीक्षण कुछ कैंसर में तब किया जाता है, जब पेमब्रोलिज़ुमैब जैसी दवा देने की योजना बनाई जाती है। पीडी-एल1 स्थिति का परिणाम प्रतिशत के रूप में आता है और यह दवा को कुछ सेटिंग्स में उपयोग करने की अनुमति देता है। पीडी-एल1 परीक्षण अब फेफड़ों के कैंसर वाले मरीजों में नियमित रूप से किया जाता है।

साइटोकिन्स

साइटोकिन्स ऐसे पदार्थ हैं, जो आम तौर पर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं। इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन जैसे साइटोकिन्स इंजेक्शन के रूप में दिए जाने पर कैंसर पर प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। साइटोकिन्स का उपयोग कई वर्षों से कैंसर के उपचार के रूप में किया जाता रहा है। इसके लाभ मध्यम हैं और इनका उपयोग त्वचा (मेलेनोमा) और गुर्दे के कैंसर में किया जाता है।

कैंसर के टीके

इस प्रकार के उपचार में वैक्सीन उपचार शामिल होता है, जिसे मरीज के स्वयं के कैंसर से तैयार किया जाता है। यह टीका कैंसर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह उपचार का एक रोमांचक तरीका है लेकिन वर्तमान में प्रोस्टेट कैंसर के लिए केवल एक ही उपचार उपलब्ध है, और इसे भी बहुत प्रभावी नहीं पाया गया है।

अंगीकृत सेल थेरेपी (अंगीकृत कोशिका चिकित्सा)

कार टी सेल थेरेपी

यह एक एक नई प्रकार की इम्यूनोथेरेपी और एक प्रकार की अंगीकृत सेल थेरेपी है, जिसमें मरीज की टी लिम्फोसाइट्स (सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार) को रक्तप्रवाह से हटा दिया जाता है और उन्हें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) एक्सप्रेस करने के लिए फिर से योजनाबद्ध किया जाता है। ये रिसेप्टर्स इन टी-कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होते हैं और फिर जब इन्हें फिर से मरीज को लगाया जाता है, तो कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उसे मारने में सक्षम होती हैं। यह चिकित्सा बहुत ही कारगर पाई गई है और इसका उपयोग बच्चों में कुछ रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, परंतु यह वर्तमान में बहुत महंगी है।

क्या इम्यूनोथेरेपी उपचार के दुष्प्रभाव होते हैं?

हां, इम्यूनोथेरेपी उपचार के दुष्प्रभाव होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव गंभीर और जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। हां, यह बात है कि आम तौर पर इम्यूनोथेरेपी दवाओं का कुल दुष्प्रभाव कीमोथेरेपी में प्रयुक्त दवाओं से कम होता है। इन दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों को जानने के लिए नियमित परीक्षण, विशेष रूप से रक्त परीक्षण किया जाता है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय या बढ़ जाती है, तो उपचार में सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने का भी खतरा होता है और इसलिए रक्त परीक्षणों के साथ ही मरीज को कैसा महसूस हो रहा है, इस पर बारीकी से नजर रखनी होती है।

क्या इम्यूनोथेरेपी उपचार हर बार काम करते हैं?

कैंसर के अन्य उपचारों की तरह, हर मरीज में इम्यूनोथेरेपी उपचार काम नहीं करता है। इन दवाओं की प्रतिक्रिया की संभावना इलाज किए जा रहे कैंसर और प्रयोग की जाने वाली दवाओं के अनुसार अलग-अलग होती है। उन मरीजों में, जिनमें इन उपचारों से कैंसर के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, ये प्रतिक्रियाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं।

हार्मोनल थेरेपी में ऐसी दवाओं या हार्मोन का उपयोग होता है, जिनका प्रभाव कैंसर को कम करने में होता है। स्तन या प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ कैंसर शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों के उपयोग से बढ़ते या विकसित होते हैं। हार्मोनल थेरेपी में ऐसी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो कैंसर को बढ़ने से रोकने के लिए हार्मोनल प्रभाव को ब्लॉक करतीं या बढ़ातीं या कम करती हैं। ये हार्मोनल थेरेपी टैबलेट, इंजेक्शन, प्रत्यारोपण या पैच के माध्यम से दी जाती हैं। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले हार्मोनल थैरेपी में स्तन कैंसर में टैमोक्सिफ़ेन, लेट्रोज़ोल, एनास्ट्राजोल, फास्लोडेक्स जैसी दवाएं तथा प्रोस्टेट कैंसर में बिकलुटामाइड, एपैलुटामाइड, एन्जालुटामाइड, गोसेरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन और डेगारेलिक्स जैसी दवाएं शामिल हैं। अन्य प्रयुक्त दवाओं में पिट्यूटरी और न्यूरोएंडोड्राइन ट्यूमर में ऑक्ट्रोटोटाइड; डिम्बग्रंथि और एंडोमेट्रियल कैंसर में एस्ट्रोजेन आदि शामिल हैं। हार्मोन थेरेपी प्रभावी होती हैं तथा अन्य कैंसर उपचारों के प्रारूपों की तुलना में इनका कम दुष्प्रभाव होता है।

कैंसर में क्रायोथेरेपी (शीतचिकित्सा)

क्रायोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को ठंडा करके मारने के लिए बहुत कम तापमान का उपयोग किया जाता है। इसे एक कार्यो प्रोब के उपयोग से किया जाता है। इस कार्यो प्रोब को कैंसर की जगह में डाला जाता है। इस प्रकार के उपचार का उपयोग उस कैंसर में किया जाता है, जो शरीर के एक हिस्से में दुबारा होता है और छोटा होने के साथ ही केवल उसी एक भाग में ही सीमित होता है। ऐसी सेटिंग में यह उपचार प्रभावी हो सकता है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन (रेडियो आवृत्ति उच्छेदन)

कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इसमें ऊष्मा (गर्मी) का उपयोग किया जाता है। क्रायोथेरेपी (शीतचिकित्सा) की तरह, इसमें रेडियोफ्रीक्वेंसी प्रोब का उपयोग किया जाता है और इसे कैंसर वाली जगह में डाला जाता है, और इससे होकर गुजरने वाली ऊष्मा (गर्मी) कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करती है। उपचार के इस तरीके का उपयोग उस कैंसर में किया जाता है, जो शरीर के एक हिस्से में दुबारा होता है और छोटा होने के साथ ही केवल उसी एक भाग में ही सीमित होता है। शरीर में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र आमतौर पर वे होते हैं, जब कैंसर लीवर (यकृत) और फेफड़ों में फैल गया होता है, उदाहरण के लिए, बृहदान्त्र या मलाशय के कैंसर में।